S’il n’y avait pas de femmes il n’y aurait pas de nation, ça parait tout à fait banale comme réflexion, mais c’est quelque chose de tout à fait important de le souligner.

Le retour en grâce de la sorcière, nouvelle figure du féminisme

« La sorcellerie, c’est surtout une histoire de violence physique et sociale, de détresses et de constructions criminelles », explique sur Twitter Maxime Gelly-Perbellini, doctorant en histoire médiévale. Une histoire dont les principales victimes furent… des femmes. Entre la fin du XVe siècle et le XVIIe siècle, les historiens ont compté au moins 200 000 procès en sorcellerie. Entre 50 000 et 100 000 femmes furent brûlées. D’autres furent « seulement » torturées, ou battues, parfois à mort. « Battre une sorcière, au Moyen Age, [était] réputé lever les sortilèges. » Le monde 1 novembre 2018

« Une condamnation qui était le fait d’hommes, la profession de magistrat n’étant pas mixte à l’époque. « Les magistrats et les inquisiteurs tiraient d’ailleurs parfois profit des condamnations, puisqu’ils prenaient les biens de celles qu’ils désignaient comme sorcières », souligne Armelle Le Bras-Chopard, professeure émérite à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Car, loin de l’image de la femme pauvre, vieille et au proverbial nez crochu, les sorcières traitées devant les tribunaux pouvaient être « jeunes et riches, notamment des artisanes ou des commerçantes, bien intégrées en ville », souligne Mme Le Bras-Chopard. » idem

« Mais le vrai crime de la sorcière, ça n’est pas de tuer les vaches du voisin. Le vrai crime de la sorcière, c’est qu’elle a fait un pacte avec le diable en couchant avec lui », insiste Armelle Le Bras-Chopard, qui souligne que les contes pour enfant et le marketing autour de la fête d’Halloween ont complètement occulté l’accusation de transgression sexuelle qui accompagne la définition juridique de la sorcière lors des grands procès du Moyen Age et de la Renaissance. Et de poursuivre : La sorcière, c’est la femme qui s’échappe des mains de son mari, par la cheminée, avec son balai, pour – littéralement – s’envoyer en l’air. » https://www.lemonde.fr/

Interview de Mona Cholet

« Oubliez le chapeau pointu, le balai volant, le nez crochu et la verrue. Les sorcières contemporaines ne ressemblent en rien à celles du Magicien d’Oz, de Blanche-Neige ou de La Belle au bois dormant. Elles sont plutôt féministes, politiques, en phase avec la nature. »

Dans son ouvrage Sorcières, paru en septembre, la journaliste et auteure franco-suisse Mona Chollet examine «la puissance invaincue des femmes », la résilience de celles qui ont été tuées pour leur genre et de leurs semblables qui se sont toujours élevées malgré tout, jusqu’à se dire « sorcières » pour mieux définir leur féminisme.

« En s’emparant de l’histoire des femmes accusées de sorcellerie, les féministes occidentales ont à la fois perpétué leur subversion […] et revendiqué, par défi, la puissance terrifiante [qu’on] leur prêt[ait] », explique-t-elle.

La misogynie est au cœur de la persécution que furent les chasses aux sorcières, à partir du XVe siècle, écrit Mme Chollet, qui parle d’une « guerre contre les femmes ». Celles qui étaient accusées de sorcellerie étaient souvent guérisseuses, sage-femmes, célibataires ou veuves, bref, « toutes celles qui n’étaient pas subordonnées à un homme ». On les disait « faibles de corps et d’esprit, animées par un insatiable désir de luxure, […] censées faire des proies faciles pour le Diable ». Alors on les envoyait sur le bûcher, on les emprisonnait, on les torturait en public, au terme de procès dans un premier temps, puis en totale impunité ensuite.

« La misogynie est au cœur de la persécution que furent les chasses aux sorcières, à partir du XVe siècle, écrit Mme Chollet, qui parle d’une « guerre contre les femmes ». Celles qui étaient accusées de sorcellerie étaient souvent guérisseuses, sages-femmes, célibataires ou veuves, bref, « toutes celles qui n’étaient pas subordonnées à un homme ». On les disait « faibles de corps et d’esprit, animées par un insatiable désir de luxure, […] censées faire des proies faciles pour le Diable ». Alors on les envoyait sur le bûcher, on les emprisonnait, on les torturait en public, au terme de procès dans un premier temps, puis en totale impunité ensuite. »

Sorcières radicales dev temps modernes

À la fin des années 60, un premier groupe radical de sorcières féministes, la Women’s International Terrorist Conspiracy From Hell (WITCH), voit le jour à New York. S’opposant surtout – mais pas seulement – au patriarcat et au capitalisme, ces femmes organisent des manifestations afin de troubler l’ordre public, toujours de manière théâtrale. En 1968, devant la Bourse de New York, elles lancent une malédiction contre Wall Street. En 1969, elles participent à des manifestations contre l’élection de Richard Nixon ou vont perturber un salon du mariage au Madison Square Garden, vêtues de voiles noirs, notamment en lâchant des souris blanches dans la salle. https://www.lapresse.ca/

RETOUR EN GRÂCE DE LA FIGURE DE LA SORCIÈRE

« C’est difficile de passer à côté de la tendance : les sorcières sont à nouveau à la mode ! Depuis quelques années, la figure de la sorcière fait son grand retour dans la culture populaire. Et il ne s’agit plus des clichés de nez crochus et de balais volants ; désormais, on célèbre la féminité à travers une figure qui a longtemps été connotée de façon négative. Pourquoi un tel retour en grâce ? Il y a beaucoup d’explications possible. Mais je pense qu’on le doit d’abord à un gros travail pour lutter contre l’invisibilisation des femmes dans la culture et dans l’histoire. Traditionnellement, la sorcière servait à faire peur, et à montrer ce qu’était une « mauvaise » femme : quelqu’un qui ne respecte pas les conventions sociales, qui vit en marge de la communauté, dont la liberté est vue comme dangereuse et sulfureuse… Bref, tout le contraire de la docilité qui a si longtemps été au cœur de l’éducation des femmes.

Depuis quelques années, un travail d’historiens, de sociologues mais aussi d’artistes interroge la figure de la sorcière ? Et si on l’avait surtout détesté parce qu’elle véhiculait une image trop libre des femmes ? La littérature à son tour s’est emparée de cette question. Il faut dire que les sorcières sont légion dans les œuvres de fiction. Et il se passe désormais des choses passionnantes à découvrir autour des sorcières dans les livres. »

Résumé de certains cours

Condition anthropologique :

« Personnage maléfique inventé de toutes pièces, la sorcière chevauchant son balai parcourt l’espace et le temps et, lorsque cessent ses courses effrénées, elle fait place à une femme vieille et laide, au regard menaçant qui, devant son chaudron, surveille d’horribles préparations, entourée de ses animaux favoris : chat noir, chauve-souris, chouette, crapaud. » Colette Arnould

Dans la leçon sur les causes anthropologique on dit que d’imaginer une pomme et d’en faire l’expérience du goût, de l’odeur et du toucher et on nous dit que certaines personnes vont même avoir des réactions physiologiques.

Selon moi tout cette expérience mentale pourrait s’appliquer à la figure de la sorcière, certaines personnes vont avoir une telle imagination débordante qu’elles vont avoir peut-être des frissons, avoir des sensations de peur profonde, etc.

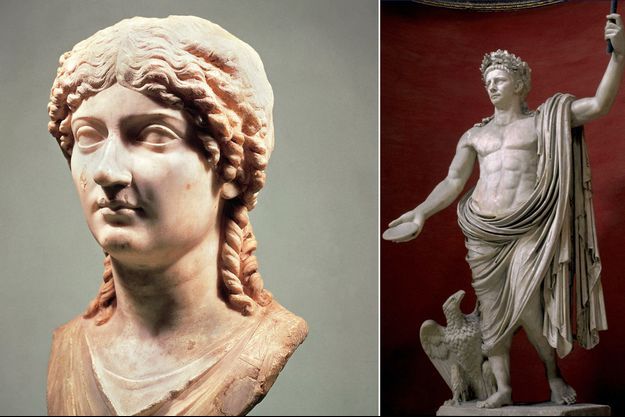

Circée et Médée :

« Circé est une magicienne fille du soleil elle a les caractéristiques de la femme fatale où l’amour se mélange à la magie. Il s’agit d’un personnage mythologique où l’animalité est présente.

Médée est l’étrangère qui fait peur car elle apporte avec elle la magie. Elle est dangereuse et prête à tout. Elle tuera son frère pour protéger Jason. Quand celui-ci la trahit, elle assassine ses propres enfants. »

Entre ces deux femmes se trouve le paradoxe de la femme qui n’est autre que la beauté, le charme, la séduction, la chaleur et la jeunesse pour Circée et pour Médée la colère, la vengeance, la froideur, le meurtre et la vieillesse. Ces deux sorcières de l’antiquité ne forment plus qu’un maintenant pour l’image de la femme elle est d’un côté belle et séduisante et de l’autre méchante et vengeresse.

judiciarisation de du crime de sorcellerie:

« Au passage de la condamnation morale à sa judiciarisation s’ajouteront les conséquences de la lutte de pouvoir entre l’Église et l’État. Voyez comme il est important de nuancer nos propos car le renforcement de la judiciarisation des crimes d’hérésies permettra à la magistrature laïque, c’est-à-dire le pouvoir de l’État de prendre en partie le contrôle de l’Inquisition. Une influence plus grande qui aura pour conséquence d’élargir la catégorie des hérétiques. Ne seront plus considérées comme hérétiques les seules personnes ayant des idées contraires à la foi chrétienne mais celles et ceux qui ne correspondront pas aux intérêts de l’État moderne naissant. »

Place grandissante des femmes au Moyen Âge :

« La société féodale est une société qui, dans son principe ne prévoit pas l’intervention d’un pouvoir qui lui soit extérieur. L’idée d’État, la notion d’un pouvoir public exerçant au nom de l’intérêt général une certaine contrainte sur les individus, lui est étrangère. »

Touchard, Histoire des idées politiques

« À une vision misérabiliste de la condition de la femme au Moyen ¸Âge – une victime impuissante de la brutalité masculine – qui conforte, en fait, le discours, longtemps dominant, sur la nature faible et passive de la femme, a succédé, dans les travaux les plus récents, une autre image de celle-ci : un être qui n’était ni sans défense ni sans pouvoir. S’il en était autrement, comment comprendre l’acharnement des hommes contre des créatures si inoffensives? »

Armelle Le Bras-Choppard, Les putains du diable

Connaissance historique

Les femmes et leurs rôle durant la préhistoire:

« L’analyse, par exemple, des Bushmen actuels, chasseurs-cueilleurs nomades d’Afrique du Sud, laisse présumer qu’au Paléolithique les femmes lourdement chargées parcouraient de longues distances pour la cueillette, activité qui pouvait fournir jusqu’à 75 % de la nourriture du groupe. Voilà de quoi ébranler le mythe de l’homme-chasseur unique pourvoyeur de protéines. Grâce aux travaux de l’archéologue américain Lewis Binford, qui a étudié des sites de dépeçage de gibier en Afrique et en Europe, on sait que Homo habilis et les néandertaliens recouraient au charognage. Là, nul besoin de force physique, et rien ne prouve que les femmes ne s’adonnaient pas à cette activité. L’archéologie expérimentale, qui reconstitue les techniques de fabrication disparues, a prouvé que la production d’outils requérait plus d’agilité et d’ingéniosité que de force brute. Des qualités a priori équitablement réparties entre les sexes. Cueillette, chasse, artisanat… Et si les premières femmes s’étaient aussi essayées à l’art ? L’indice de Manning – rapport entre la longueur de l’index et celle de l’annulaire de la main droite, différent selon le sexe – permet de répondre à la question. L’Américain Dean Snow a ainsi pu conclure que les empreintes de mains sur les parois des grottes du Pech Merle, dans le Lot, vieilles de 25 000 ans, étaient celles de femmes. Idem pour celles retrouvées dans la Cueva de las Manos (la grotte des Mains), en Patagonie argentine, dont au moins trois quarts seraient féminines. »

Une question reste en suspend: comment les femmes menaient toutes ces activités quand, en plus, il fallait qu’elles s’occupent d’une nombreuse progéniture ? Les chasseurs-cueilleurs, étaient loin de favoriser la fécondité des femmes, ils s’efforçaient plutôt de la limiter, observe Claudine Cohen. Une longue période d’allaitement – ce qui a pour effet d’empêcher l’ovulation –, l’usage de plantes contraceptives ou abortives, voire le recours à l’infanticide, permettant d’espacer les naissances. Fait important : pour élever leurs enfants, les femmes ont sans doute étaient aidées de leur mère. C’est ce que l’anthropologue américaine Karen Hawkes appela en 1998 la «révolution des grands-mères». Les femmes vivent au-delà de la ménopause, contrairement à de nombreux mammifères. Quel avantage ce trait biologique a-t-il pu apporter ? Peut-être la possibilité, pour les femmes plus âgées, d’assister leurs filles dans l’éducation et la croissance des enfants. Grâce à ce soutien, à cette aide , les femmes n’étaient plus accaparées exclusivement par leur rôle de mère et pouvaient participer activement à la vie du groupe. Et si c’était la femme qui avait été au cœur de la constitution des premières normes sociales ? C’est en tout cas le point de vue de nombreux anthropologues. Contrairement à la sexualité animale, rythmée par les périodes de chaleurs, celle des humaines est moins «contrainte». Au sein de la communauté, les rapports pouvaient donc avoir lieu n’importe où, avec n’importe qui. «Cette sexualité envahissante serait devenue une menace pour la cohésion du groupe, explique Claudine Cohen. Elle aurait alors obligé les individus à normer leurs comportements.» Et donc à introduire des règles et des interdits culturels, comme l’inceste, réputé comme étant à la base de toute société humaine.

Elle serait également la source de ce que Charles Darwin appelle la sélection sexuelle. Les femmes, maîtresses de leur cycle, auraient jadis choisi leur partenaire. Ironie de l’Histoire : cet avantage se serait retourné contre elles.

En effet, à force de sélectionner des géniteurs forts, ces derniers auraient fini par prendre le pouvoir. C’est en tout cas ce que l’on observe à la fin de la préhistoire, au Néolithique, au moment où l’homme commence à se sédentariser. Ainsi, les ossements de cette époque témoignent de violences subies davantage par les femmes. «Les squelettes féminins gardent aussi les traces de pathologies, de privations, de sous-nutrition, détaille Claudine Cohen. Le statut des femmes était donc moins favorable qu’au Paléolithique où, nomades, elles avaient moins d’enfants. C’est peut-être là qu’a commencé le dimorphisme sexuel plus accentué.» Une différence morphologique encore mesurable : en France, les hommes sont en moyenne 12 centimètres plus grands que les femmes. texte de Geo.fr modifiée

Les femmes au Moyen Âge:

Dans la société urbaine au Moyen Âge qui se met en place, le rôle des citadines est tout aussi important que celui des paysannes dans l’économie rurale. Elles ont le droit de travailler comme les hommes, et la plupart des métiers que pratiquent les hommes leur sont accessibles. Si filer la laine est l’activité féminine par excellence, il y aussi les parcheminières, les chapelières, les dentellières, les gantières, etc. Certaines travaillent le cuir, d’autre forge le métal ou font des cottes de mailles. Nombreuses sont les femmes qui tiennent boutique dans les métiers de l’alimentation. Ajouton qu’a côté des prud’hommes on trouve des prud’femmes, qui ont pour fonction de défendre les intérêts des membres de leur corporation. Enfin au même titre que l’homme, la femme peut rédiger un testament, hériter, gérer librement ses affaires, souvent avec succès. Certaines atteignent une autonomie professionnel remarquable.

« Le Pape Innocent III défend les abbesses, en 1210, d’exercer certaines activités au sein de leurs congrégation (prêcher, bénir ou entendre les confessions des moniales), alors que ces pratiques étaient admises antérieurement. » livre d’histoire de la civilisation occidentale, 6e Édition, Chenelière éducation.

L’église associe les femmes au pêcher originel est donc elles sont impures de nature.

Les femmes dans le Droit romain :

Les femmes sont, tout comme à Athènes, sous la tutelle de leur père ou de leur époux. Elles ont cependant davantage de droits juridiques. Ainsi dès le 5e siècle avant notre ère, elles peuvent travailler, posséder des biens, et les léguer. Elles ont aussi droit de choisir leur époux et d’en divorcer. De plus, à compter du 1e siècle avant notre ère, celles qui ont donné naissance à trois enfants sont libérées de la tutelle. Tout comme à Athènes, le rôle des épouses demeure néanmoins celui d’assurer une descendance légitime à leur époux. Venant du même livre d’histoire, mais modifier et écrit en mes mots

Féminisme au sein de l’empire romain :

Les femmes ont manifesté en l’an -195 afin d’annulé une loi votée vingt ans plus tôt qui les a obligées de donner leur or et de ne plus porté du pourpre, car cette couleur était dispendieuse, mais après les nombreuses victoires de l’Empire et la prospérité que qu’elles ont ramenées, les femmes sont descendues dans les rues et ont fait du bruit afin d’abroger cette loi qui fût abrogé. Venant du même livre d’histoire, mais modifier et écrit en mes mots.

Les femme Grecs devaient rester à la maison, gérer la maison, les enfants et les esclaves.

Les femmes au 17e et 18e siècle de notre ère :

Il y a certaines femmes qui sont impliquer dans le domaine scientifique

Les femmes, la Révolution et le Code civil:

Bon, OK, elles réussissent bien un petit coup d’éclat durant les journées des 5 et 6 octobre 1789. Des femmes se réunissent place de l’Hôtel de Ville à Paris pour manifester contre le prix du pain, devenu bien trop cher. Elles sont de plus en plus nombreuses, forcent l’entrée de l’Hotel de Ville, volent quelques centaines d’armes à feu et se mettent en marche vers Versailles pour aller voir le roi en personne. Après six heures de marche sous la pluie, dans la boue et le ventre vide, elles investissent le château de Versailles. Sous la pression populaire, Louis XVI finira par quitter Versailles et devra s’installer au palais des Tuileries, où le peuple le tiendra plus facilement à l’œil… »

https://www.etaletaculture.fr/

Oui les femmes ont participé à la révolution, mais les hommes les ont remis à leurs soi-disant places.