Les extraits de Sacrées Sorcières de Roald Dahl présentés dans le cours sont assez inquiétants, ils démontrent un exemple de misogynie internalisé dans notre culture en présentant l’idée que n’importe quelle femme pourrait être une sorcière, que peu importe son caractère, le lecteur devrait tout de même s’en méfier dans le cas où elle serait secrètement une dévoreuse d’enfant sans pitié. Quoique nous ayons approché cette oeuvre sous un angle plutôt critique, il semble que l’opinion générale sur celle-ci est majoritairement positive. (1) D’hier à aujourd’hui, beaucoup de médias présentent des stéréotypes qui nuisent aux luttes sociales et culturelles de certains groupes, on peut alors se demander si ces oeuvres qui régurgitent de vieux clichés on toujours leur place sur les étagères.

Dans le cas de Roald Dahl, son livre est particulièrement dérangant, car il se présente comme une oeuvre de non-fiction et comme son public cible est plus jeune, ses lecteurs pourraient très facilement confondre son message avec la réalité. Vous pourriez peut-être penser que j’exagère en avançant qu’un livre pour enfant pourrait avoir tant d’influence sur une personne, mais nos valeurs découlent souvent de sources dont nous ne sommes pas nécessairement conscients. Par exemple, une grande partie des valeurs et lois occidentales sont basées sur celles des religions Abrahamiques, qui sont elle même grandement influencés par le mode de pensée hellénistique. (2) Nous avons tous donc un peu de Socrate en nous.

Dans un monde où les parents de foyers à deux gagne-pain n’ont plus nécessairement le temps de faire le contrôle de qualité dans un torrent de médias disponibles pour les enfants, il est facile de vouloir blâmer l’auteur de perpétuer les valeurs d’une culture patriarcale dépassé. Sur ce, est-il juste de remettre la responsabilité de progresser notre culture au médias?

D’ailleurs, pourquoi est-ce que les créateurs de ces oeuvres perpetuent-il des personnages comme la sorcière maléfique malgré le passé chargé de celles-ci? Il y a, selon moi, deux facteurs qui se nourrissent l’un et l’autre.

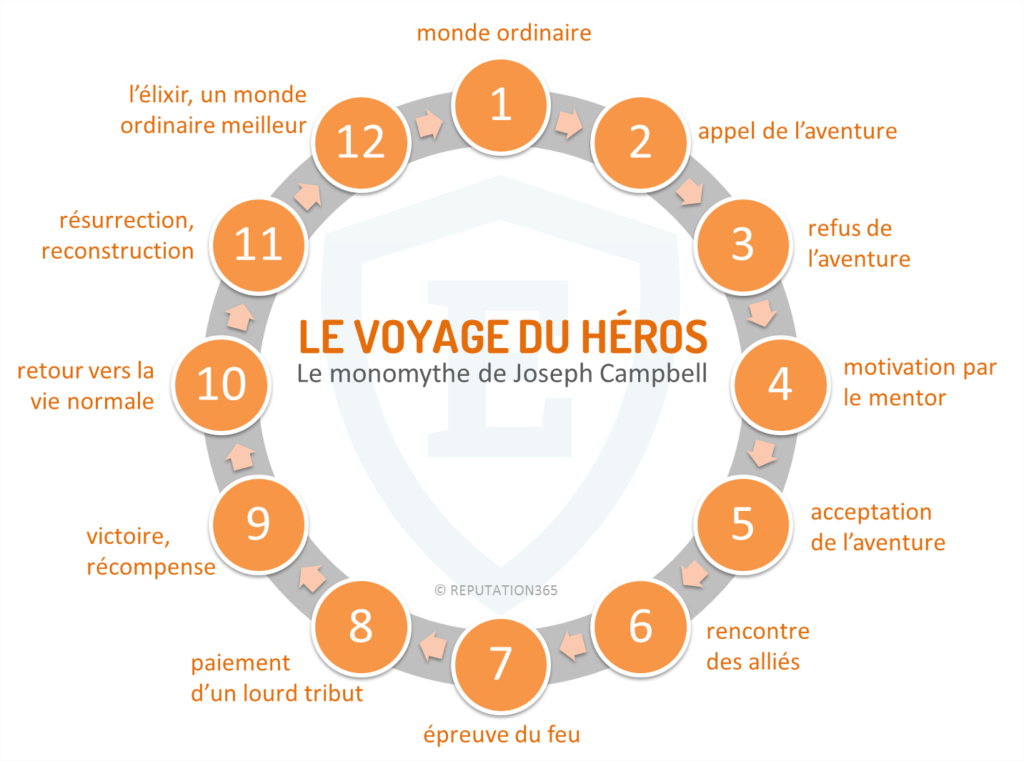

Premièrement, il y a l’ignorance du phénomène auquel l’artiste participe. La figure de la sorcière est solidement implentée dans notre imaginaire commun, un écrivain va facilement y faire recours quand son roman nécessite un personnage maléfique. Cet usage inconscient de clichés est très répandu dans n’importe quelle forme de média narratif. Par exemple, beaucoup de films, notamment Star Wars, La matrice et Harry Potter, suivent la structure du monomythe, un type d’histoire décrivant le voyage d’un héro qui est en usage depuis les mythes des premières civilisations humaines. (3) Cet usage n’est pas nécessairement conscient, quoique bien documenté en contexte académique.

En second lieu, ce qui est engrainé pour l’auteur l’est autant pour son audience. Même si celui-ci sait qu’il utilise un personnage stéréotypé, il sait aussi que le lecteur comprendra instantanément le rôle de ce personnage dans l’histoire grâce à sa familiarité avec celui-ci. Quand on voit une vieille femme avec un bouton sur le nez à l’écran, on sait déjà qu’elle sera mauvaise et le média en question n’aura pas besoin de nous expliquer pourquoi elle devra être sujette à notre haine. Si nous n’avions pas cette connotation négative envers la figure de la sorcière, il est fort probable que l’oeuvre ne résonnerait pas autant avec nous. Dans la nation Navajo, qui n’est peut-être pas par coïncidence matriarcale, il y a une figure très semblable à celle de la sorcière nommé le marcheur de peau. Il mange les enfants, ensorcelle ses victimes et peut changer de forme tout comme notre sorcière, pourtant il semble si étranger. (4)

Ces deux réalités ont pour effet de perpétuer les stéréotypes engrainé dans notre culture. Une génération internalise ce qui leur est présenté dans les médias pour ensuite les régurgiter quand leur vient le temps de créer à leur tour. Heureusement, certaines oeuvres font l’effort de briser ce cycle en subvertissant les attentes culturelles. Prenons par exemple une autre figure féminine avec un long passé historique encore présente dans les médias, la princesse: une femme candide qui a besoin que son prince charmant vienne la sauver. Dans le film Shrek, la princesse Fiona semble être une princesse en règle. Pourtant, on apprend qu’elle est plutôt indépendante et capable de prendre soin d’elle-même. C’est un fort contraste à l’image de la princesse présenté dans les contes traditionel, et ça fait du bien! D’ailleurs, quoique nous avons établis que l’usage des clichés résonne avec l’audience, les oeuvres les plus mémorables sont souvent celles qui subversent nos attentes, elles remettent en question notre perception du monde.

Pour en revenir à la question posée plus tôt, je ne pense pas qu’un artiste soit responsable envers sont audience. La création est quelque chose de très personnelle, même quelque chose de vaniteux et donc qui ne se doit pas d’accomplir quoique ce soit. Par contre, en tant qu’individu, nous nous devons de progresser dans la bonne direction afin d’être moralement droit. Donc, la responsabilité d’entreprendre le progrès de notre culture tombe autant sur les personnes derrière les médias que les consommateurs. Un individu créateur peut insérer dans son oeuvre des personnages qui brisent les conventions afin de changer, doucement mais sûrement, les stéréoptypes présents dans les médias. Pour un individu consommateur, il peut décider de critiquer les oeuvres qui perpétuent les clichés dépassés engrainé dans notre société, ainsi que récompenser celles qui sont novatrices en les partageant avec leur cercle social.

Sources:

(1) https://shop.scholastic.com/teachers-ecommerce/teacher/books/the-witches-9780590032490.html

(2) https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/portrait/hellenisticculture.html

(3) https://guides.stlcc.edu/c.php?g=154584&p=1015055

(4) https://www.legendsofamerica.com/navajo-skinwalkers/