« L’Espèce fabulatrice » et le problème de la représentation

Dans son essai « L’Espèce fabulatrice », Nancy Huston explore le besoin que l’humain a de s’imaginer des choses et de s’inventer des histoires. Elle affirme que l’humain construit sa réalité par l’imaginaire, en passant d’abord par la parole. Le simple fait de désigner une chose par un mot relève de l’imagination.

Les mots sont utilisés pour former des histoires, des mythes, des religions, etc. Tous des récits qui, malgré leur caractère immatériel et impalpable, ont provoqué des effets bien réels sur le monde et sur les gens à travers les époques. Aux sceptiques qui pensent que la littérature ne peut pas changer le monde, je vous présente la Bible!

Hier, aujourd’hui et demain, nous naissons, grandissons, mourons baignant dans les fictions. Celles-ci forgent notre identité et façonnent la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Or, le monde reste bien réel. On peut le voir, le sentir, le toucher. On peut se cogner la tête dessus, le piétiner, on peut l’embrasser, le goûter. Le monde est là.

Alors pourquoi sommes-nous si maniaques de ce qui n’est pas là? Pourquoi inventons et consommons-nous autant de fictions? Pourquoi tous ces films, livres, séries télé, légendes urbaines, rumeurs, récits ancestraux, mythologies?

Parce que nous, les humains, sommes en quête de sens. « Le Sens dépend de l’humain, et l’humain dépend du Sens. » (p.15) En considérant ceci, on peut réaliser l’ampleur du pouvoir de l’imagination humaine, et, du même coup, mieux concevoir le problème de représentation, puisque l’imagination et l’interprétation occupent un rôle central dans le calvaire de la chasse aux sorcières.

« Le Sens dépend de l’humain, et l’humain dépend du Sens. »

Nancy Huston, « L’Espèce fabulatrice »

Comme on a pu le voir avec Pierre de Lancre, nous apportons nos fictions avec nous, partout où nous allons, comme des bagages qui ne pèsent rien. Et chacun.e d’entre nous, selon les histoires que nous avons dans nos têtes, pouvons interpréter la réalité de différentes manières. Mais lorsqu’une même interprétation est adoptée par une société entière, il n’y a pas de doute qu’elle finira bien vite par se traduire dans la réalité. Ainsi, ce qui était peut-être à la base un simple fantasme

Lien avec la figure de la sorcière

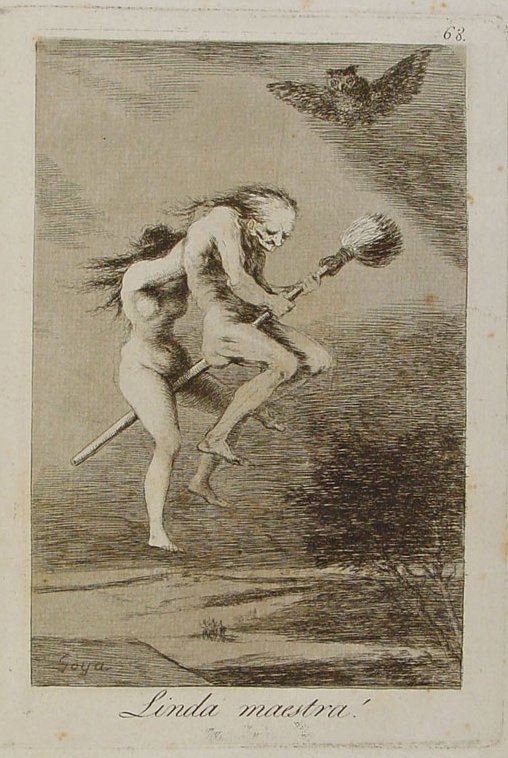

Mon lien avec la figure de la sorcière, au début du cours, était basique, très peu nuancé, comme la plupart, sans doute. Une femme, généralement méchante, laide mais ayant le pouvoir de devenir belle à des fins maléfiques. Plus que tout, ma vision de la sorcière était banale. Sans relief et sans histoire. Manche à balai, cape et chapeau crochu, éternellement figés dans la glace.

J’ai compris que c’est parce que la figure de la sorcière et sa réalité sont enrobées d’une couche quasi-impénétrable de mythes et de dissonance générale qu’il est souvent difficile d’y voir clair.

La sorcière et le mal

Cet extrait de la rubrique de l’encyclopédie Universalis sur la sorcellerie est intéressant:

« La sorcellerie, en revanche, fait essentiellement appel au mal. Par principe, dès qu’il s’agit de sorcellerie, le malheur est tenu pour injuste. La distance qui sépare les sorciers des magiciens est souvent difficile à fixer ; une différence fondamentale les distingue néanmoins : les seconds pourraient avoir une certaine justification ; les autres n’en ont pas. » https://www.universalis.fr/encyclopedie/sorcellerie/

Dans ce passage, on remarque que la sorcière n’est pas une figure objectifiée, bien qu’elle ait été déshumanisée, déshistoricisée et banalisée. Elle porte encore intrinsèquement une dimension morale. Contrairement aux magiciens, l’usage de la magie chez les sorcières est injustifié et toujours mauvais. Leurs motivations ne sont jamais bonnes, jamais louables. Toujours au service du mal, ce qui n’est pas surprenant en soi. Après tout, le Diable n’est jamais bien loin.

Mais la phrase « Par principe, dès qu’il s’agit de sorcellerie, le malheur est tenu pour injuste. » soulève des questions. D’où est venue cette idée de justice dans la magie? Les sorcières de l’histoire, celles qui se sont fait chasser, ont-elles connu la justice? La justice en tant que système, certes, mais en tant que vertu qui aurait pu leur être accordée… pas vraiment.

Aurions-nous donc retourné l’injustice que les sorcières ont vécu contre elles? Comme un processus de déni collectif historique? Nous avons essayé de trouver une raison qui justifiait tous ces meurtres, et le mieux que nous avons pu faire est de dire « la sorcière est mauvaise et injuste »?

The Witch (film), par Robert Eggers

Ce film d’horreur psychologique présente bien, quoique de manière quelque peu stéréotypée, l’atmosphère étouffante de la vie religieuse en Nouvelle-Angleterre dans la première moitié du XIIe siècle. Cependant, le film peut mener à des réflexions sur le problème de la représentation de la sorcière dans le contexte du féminisme et de la réappropriation.

Le puritanisme

« La culture puritaine est une culture de l’angoisse. »

Jean-Pierre Le Glaunec, Historien

Dans la culture puritaine, on n’est jamais certains d’être élu par Dieu, ce qui mène à un acharnement religieux, à de la paranoïa généralisée, à une sorte de compétition malsaine qui prend ses racines dans un individualisme et un égoïsme profond. Le fossé entre chaque personne, causé par la religion, est remarquable, et on le retrouve dans le film.