Quelle sera notre méthodologie?

Depuis le début de la session, nous nous sommes attardés à des histoires de répressions : celles des sorcières, lutte misogyne ; celle des noir.e.es, lutte répressive. Comme forme, pour le bloc sur les cultures autochtones, nous prendrons le colonialisme, particulièrement tout ce qui est en lien avec la rationalisation instrumentale. Ce qu’elle est, c’est appliquer la science à des corps non-objectivales. Un exemple à prendre serait la rationalisation du caribou pour le peuple québécois vs. les Innus. Notre problématique sera celle de la reconnaissance et de la récocilliation. Autrement dit, qu’est-ce qui fait écran dans nos relations avec les peuples autochtones ; qu’est-ce qui nous empêche de saisir et d’expliciter concrètement la réalité autochtone telle qu’elle l’est?

Nos penseurs pour le bloc :

- Glen Sean Coulthard (Dénée – T. du Nord-Ouest) est, entre autres, un intellectuel que l’on étudiera pour notre enquête. Ce penseur travaille, d’ailleurs, dans une université étudiant l’autodétermination des peuples.

- L’écrivaine Naomi Fontaine

- L’écrivaine Joséphine Bacon

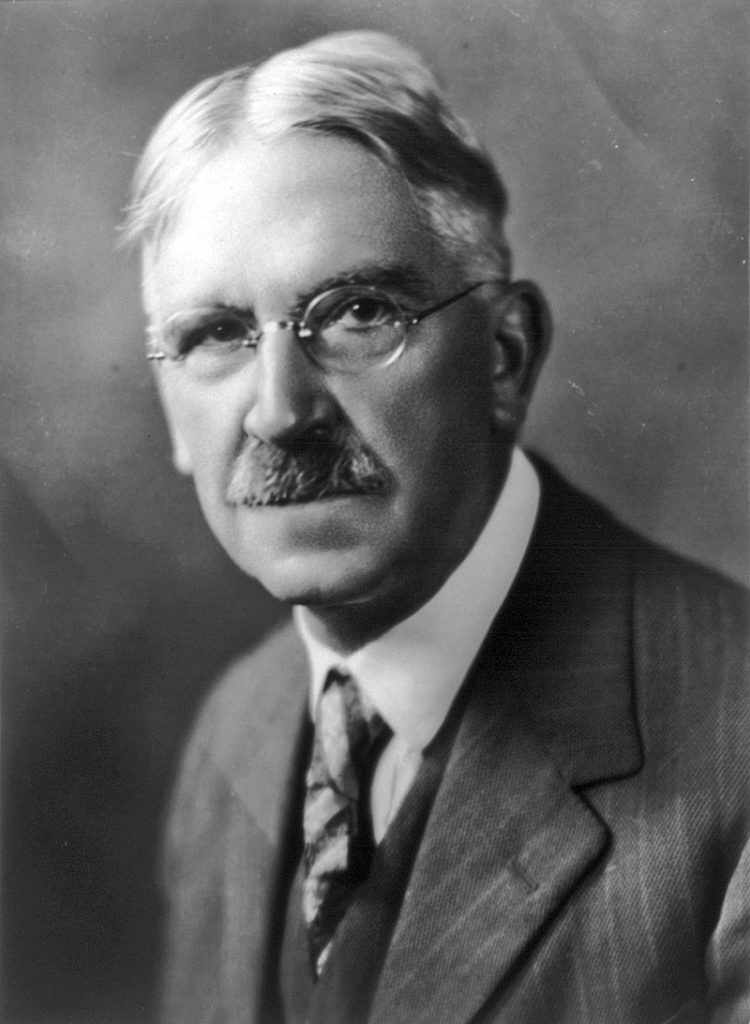

- John Dewey, c’est avec lui que nous amorcerons nos réflexions.

John Dewey

Celui-ci demande ce qu’il y a au-delà de nos représentations abstraites? Pour cela, il commence d’abord par définir ce qu’est un individu : un être qui agit et se meut comme une chose unitaire. Nous devons considérer non seulement ses connexions et ses liens, mais aussi les conséquences en fonction desquelles il agit et se meut. Ce que Dewey veut dire, quand on se représente une réalité, on le fait pour y effectuer une action dans la réalité.

Analyse de concepts

| Concepts | Réflexions |

| Reconnaissance | – Glen Sean Coulthard, à partir d’une vision hégélienne, voit les relations de reconnaissances comme ayant des tendances assimilassionistes. – Comment voyons-nous notre reconnaissance : appréciation des actions ; appuyer et soutenir leurs demandes ; légitimation et validation de leur place dans l’espace politique québécois = tout ceci aurait pour effet de permettre une existence et la réparations de torts et maux douloureux. – Il subsiste un rapport d’autorité : le dominé qui reconnait le dominant. Ainsi, dans la reconnaissance, des actions de standards minimums sont effectuées. |

| Relation | – Le terme de relation évoque le langage et le dialogue, ce qui fait penser à l’échange. – Le terme de relation évoque aussi l’empathie, l’engagement des sentiments et, à cet effet, crée un rapport plus égalitaire. – Peut-être que le dominant, dans ce lien qui revient à ce qui est de l’affect, pourrait enfin s’engager dans un lien sécuritaire et ouvert? |

| Réconciliation | – Un aveu des erreurs en mettant les égos de côtés ; accepter une certaine part de transformation et de changement – La réconciliation serait le produit d’une sorte d’écoute. |

NOS APPRIORIS, NOS CATÉGORIES, NOS SCHÉMAS DE PENSÉES, NOS RESSENTIS

Dans notre enquête, on ne s’éloigne plus de la figure de la sorcière, ni même de la résistance.

Prendre l’article de la Presse, on constate de la rationalisation à même les mots.

An Antone Kapesh : qu’est ce qui caractérise deux discours ; conception de la vérité ; rôle de dénominations des blancs ; fonction du langage ; croyances et religions ; datation (façon de se repérer dans le temps et dans l’histoire ; visions juridiques

Comission d’enquête : L’expression de la subjectivité et l’objectivité ; le rapport au territoire ; l’écriture de l’histoire ; l’institution de la neutralité

Lecture comparative

| An Antane Kapesh | Commission d’enquête |

| – Éradication sans consentement – Stylistique de récit – dans le personnel, le sensible et le subjectif – Le Blanc – expression d’une souffrance ; eu lieu dans un rapport de domination | – Peur d’une perte d’identité – sans considération pour les communautés autochtones – Survivance d’une culture au détriment d’une autre culture – Texte historique basé sur des faits et l’objectivité |

| – L’autre point de vue – Réalité cachée – Représentation des Blancs colonisateurs | – Discours officiel – Histoire transmise – Position victimaire utilisée comme justification de la légitimation de l’assimilation culturelle des francophones |

QUELS SONT NOS APPRIORIS, CE QUI FAIT ÉCRAN ENTRE LES AUTOCHTONES ET NOUS

- Conflit entre les représentations

- Effet de l’éducation dans les représentations (ex. notre programme d’Histoire du Québec et du Canada)

- Peur et autres sentiments – ils déterminent nos processus d’institutions

- Il y a quand même une histoire factuelle et abstraite – cacher les sentiments et contrôler / absence d’empathie /

- Valorisation d’un espace de neutralité à préférence pour les dominants – cela crée la pacification du débat. Cela dit des dominants qu’ils ne veulent pas de tensions, on évite la transformation des deux parties.

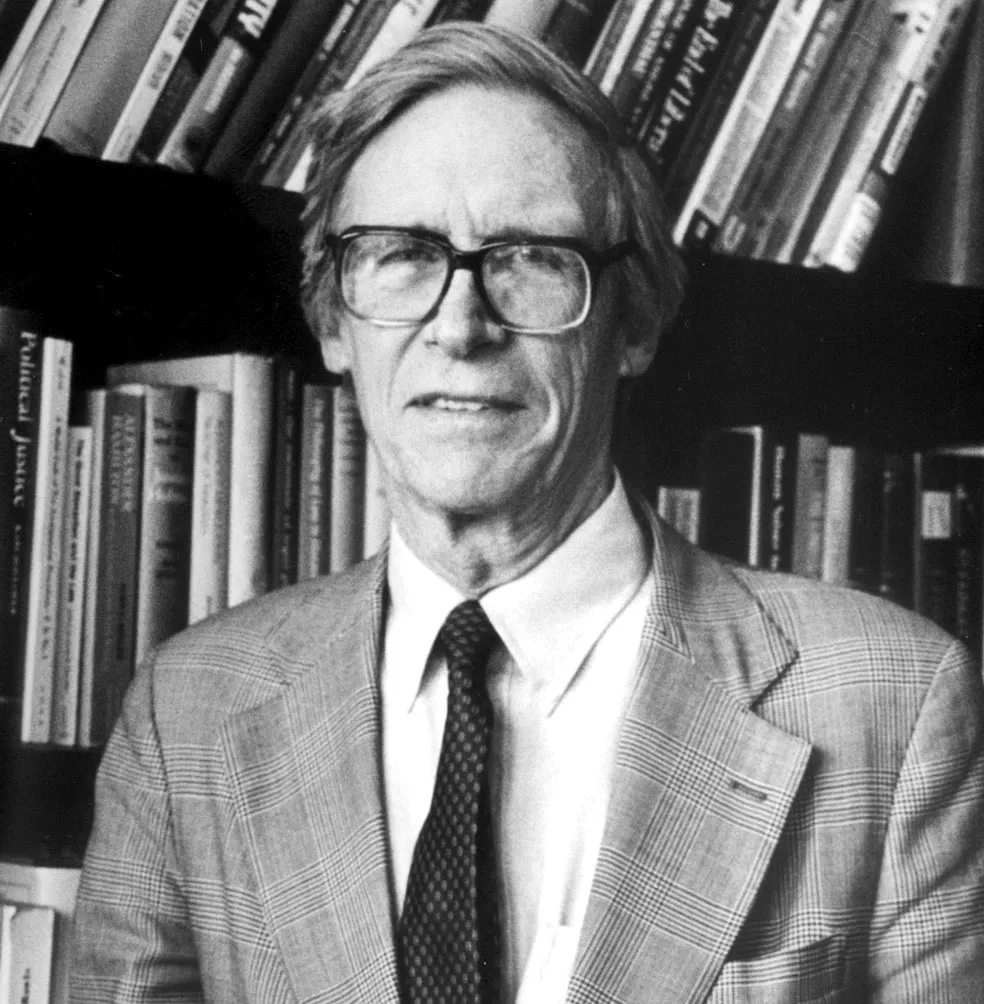

JOHN RAWLS : Libéralisme progressif (rationalisme et universalisme)

Le penseur, d’un point de vue rationnel, fait émerger une théorie de la justice. Notre monde est fait de réalité, de faits et de choses observables (RFO). Dans les deux cultures, qu’elle soit autochtone ou occidentale, elles sont toutes deux faites de ces RFO. Néanmoins, la vision occidental est objective, quantitatif, abstraite et neutre. Il y a un jugement de valeur porté sur les modes d’appréhension : la vision occidentale juge de manière dépréciative la vision autochtone. Au nom de cette rationalité occidentale, on a eu tendance à dévaloriser un autre mode de représentation du réel.

Notre expérience de pensée :

Rousseau- Contrat social : Rawls part à la recherche des théories kantiennes et rousseauites pour construire sa théorie de la justice. // Kant – Respect de la personne : L’idée que nous ne pouvons prendre un individu pour arriver à nos fins. On ne peut objectiver l’autre.

Ainsi, Rawls veut trouver des principes d’organisation de la vie en société. Il cherche une organisation inclusive, égalitaire et universaliste, notamment par l’intermédiaire d’une charte fondatrice de la société.

- Répartition des avantages sociaux

- Fixation des droits de base

- Institution de règles d’arbitrage (résolution de conflits sociétaux)

- Ce qui pour chacun constitue un bien / ce qui rappelle une logique d’autodétermination

- Décider ce qui est juste

FIF ET SAUVAGE, LA LITTÉRATURE AUTOCHTONE

C’est le titre d’un livre. C’est le titre d’un recueil de poèmes de Shayn Michael, poète wolastoqey et acadien. Fif et sauvage, le premier mot qu’il a connu dans sa vie. Dans une intéressante entrevue à Kuei Kwei, l’auteur porte un propos peu entendu au Québec sur l’alliage entre le queerness et l’identité autochtone : intimidation dédoublée par ses deux identités, son rapport à la figure de la maternité, rapport à la langue, les dynamiques de violence et etc. On a entendu et lu des belles histoires queer, mais toujours blanches. Il nous est nécessaire d’entendre ces autres histoires, celles de Shayn et d’autres lui : des récits à l’intersection d’identités multiples ; des oppressions sempiternellement intersectionelles. Aux critiques de son style cru, il dit : C’est ce que les gens ont besoin d’entendre. Si l’on a pu déceler et concevoir le langage comme une institution, il est alors nécessaire et vital pour les Premières Nations (et la diversité qui la constitue) de se faire lire, simplement pour instituer dans la réalité une action.