Pour comprendre ce qu’est la figure de la sorcière et ses conséquences, il faut d’abord comprendre la problématique de la représentation et de la banalisation. Comment fait-on exister des choses ayant une origine imaginaire et comment arrive-t-on à croire en l’existence de ces mêmes choses ayant une origine imaginaire ? On présente des représentations de la réalité comme étant des faits. Par exemple, le mot pomme est une représentation et non un fait. Une pomme existe et est réelle, mais elle est nommée ainsi car c’est le nom qui lui a été attribué ; son existence est un fait, mais son nom est une représentation (et non un fait).

Les représentations (idées) que nous nous faisons des choses (la subjectivité) sont souvent plus valorisées que les observations, et c’est ce qu’on a pu observer dans le cas de la chasse aux sorcières. On a par exemple décrété que les femmes vieilles, veuves et pauvres étaient des sorcières, mais on a aussi décrété que les femmes séduisantes et affirmant leur sexualité en étaient aussi. Sur quoi nos ancêtres se sont basés pour affirmer cela ? Était-ce sur des recherches et des observations ? Non. C’était bien souvent sur des récits, des légendes, des créations de notre imaginaire, des représentations de la réalité, qui ont finalement été considérées comme étant des faits. Ce sont, entre autres, ces représentations de la réalité comme étant des faits (banalisation) et cette puissance de l’imagination qui ont mené à la chasse aux sorcières, l’Inquisition et la mort de milliers de femmes sur le bûcher.

La condition d’émergence de la chasse aux sorcières à laquelle je m’intéresse et que je vais analyser et étudier tout au long de cette enquête est la condition mythologique. Comme écrit plus haut, nos ancêtres se sont basés sur les récits mythologiques et autres (imaginaire) pour affirmer que l’existence des sorcières était un fait concret.

Cependant, on peut toujours observer une contradiction et un paradoxe présent dans les différents récits, quant à l’image de la sorcière, créant un double standard féminin. Je vais donc faire l’analyse ce paradoxe dans les différents textes lus dans le cadre du cours, à travers la théorie apprise et les discussions du cours.

Sacrées sorcières de Roald Dahl

- « Une sorcière, c’est toujours une femme ».

- « Ce qui la rend doublement dangereuse, c’est qu’elle a l’air inoffensive ! ».

- « Tu ne sembles pas très bien comprendre que les sorcières ne sont pas de vraies femmes ! Elles ressemblent à des femmes. Elles parlent comme des femmes. Elles agissent comme des femmes. Mais ce ne sont pas des femmes ! En réalité, ce sont des créatures d’une autre espèce, ce sont des démons déguisés en femmes. Voilà pourquoi elles ont des griffes, des crânes chauves, des grandes narines et des yeux de glace et de feu. Elles doivent cacher tout cela, pour se faire passer pour des femmes ».

Dans le texte de Roald Dahl, les sorcières sont décrites comme des femmes étant considérées laides par la société et ayant des caractéristiques animales. Les sorcières ne sont donc même pas considérées comme des êtres humains, mais comme des animaux, des créatures ou des démons. Leurs nombreux déguisements (gants, perruque, etc.) leur permettent cependant de ressembler à des femmes et d’avoir l’air inoffensives. Les sorcières sont aussi décrites comme étant dangereuses, meurtrières et détestant les enfants.

La femme bouc émissaire : hypothèse de la Modernité et domestication de la nature

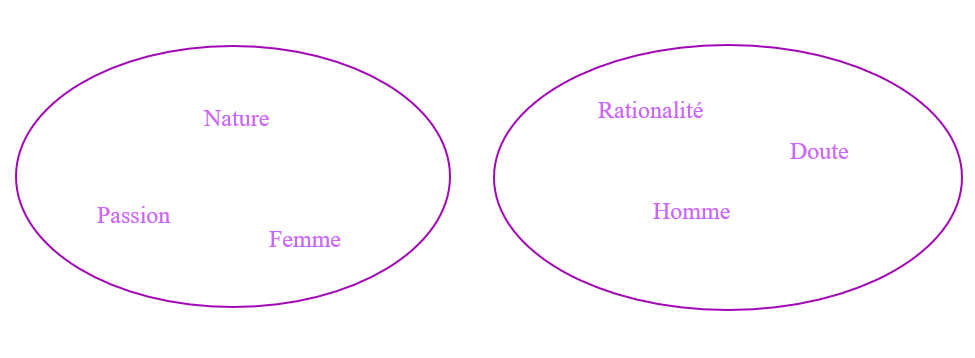

On retrouve ce caractère animal de la femme, décrit dans le texte de Roald Dahl, dans l’hypothèse que la Modernité et domestication de la nature ont fait en sorte que la femme soit devenue le bouc émissaire.

En effet, avec l’apparition de la Modernité vient le doute, la rationalité, les instruments de mesure pour quantifier les données de l’observation, la méfiance quant à l’imagination. Cependant, à cette époque il n’y a toujours pas de doute quant à la position et la représentation de la femme dans la société ; on ne se méfie pas des représentations anciennes et on catégorise la femme comme appartenant au domaine de la nature. La femme est vue comme un être irrationnel, au même titre que les animaux. La science la traitera donc comme elle traitera la nature et les animaux, et le pic de violence contre les femmes dites sorcières va augmenter.

Les bûchers du Grand Siècle de Catherine Clément

- « On ne voit que jupons retroussés montrant haut le cul nu ».

- « Le malheur, c’est qu’elles sont belles à damner un conseiller au parlement de Bordeaux ».

- « Les filles de Bayonne dénouent leurs cheveux longs qui s’envolent, « accompagnant les yeux » – on comprend que le conseiller a reçu des œillades. Et il se laisse aller à leur séduction : « Elles sont dans cette belle chevelure tellement à leur avantage et si fortement armées que le soleil jetant des rayons sur cette touffe de cheveux comme dans une nuée, l’éclat en est aussi violent et forme de si brillants éclairs… ».

- « Et les femmes ? Elles portent un chapeau indécent, paraît-il. Couvrent-elles leurs cheveux ? Oui. Mais pas comme il faudrait […] Que voit Pierre de Lancre ? Il n’ose pas le dire. Il y voit un phallus et pour se faire comprendre, il évoque Priape, le petit dieu latin toujours en érection ».

- « C’est la danse la plus lubrique et la plus effrontée qui se puisse voir […] que maintenant nos plus petites filles font profession de la danser parfaitement ».

- « La sorcière baise le trou du cul du Bouc : c’est un cliché […] L’excrémentiel est le non-dit des fantasmes du conseiller de Bordeaux. Il faut bien justifier les bûchers à venir. Sinon, pourquoi mettre au feu tant de belles filles en cheveux ? ».

Dans ce texte, on peut observer que l’image de la sorcière est bien différente de celle observée dans le texte de Roald Dahl. Il n’est plus question de femmes laides et de créatures se déguisant pour arriver à leurs fins. Dans le texte de Catherine Clément, les sorcières sont des femmes de pêcheurs décrites comme étant dotées d’une grande beauté, séduisantes, avec un air inoffensif, dansant de manière effrontée et s’adonnant à des actes sexuels avec un bouc, qu’elles désireraient plus que tout. Tout au long du texte, on peut voir que ces sorcières sont seulement des jeunes femmes innocentes qui sont plutôt libres avec leur corps. On peut se rendre compte que Pierre de Lancre, et bien d’autres hommes d’ailleurs, ont une représentation de ces femmes sortie tout droit de leur imaginaire et ne correspondant pas réellement avec la réalité. Cependant, ils font de ces représentations des faits et les femmes décrites seront donc considérées comme des sorcières et brûlées au bûcher. Pierre de Lancre sexualise le corps (l’apparence physique) de la femme et la « condamne » finalement à représenter la figure de sorcière.

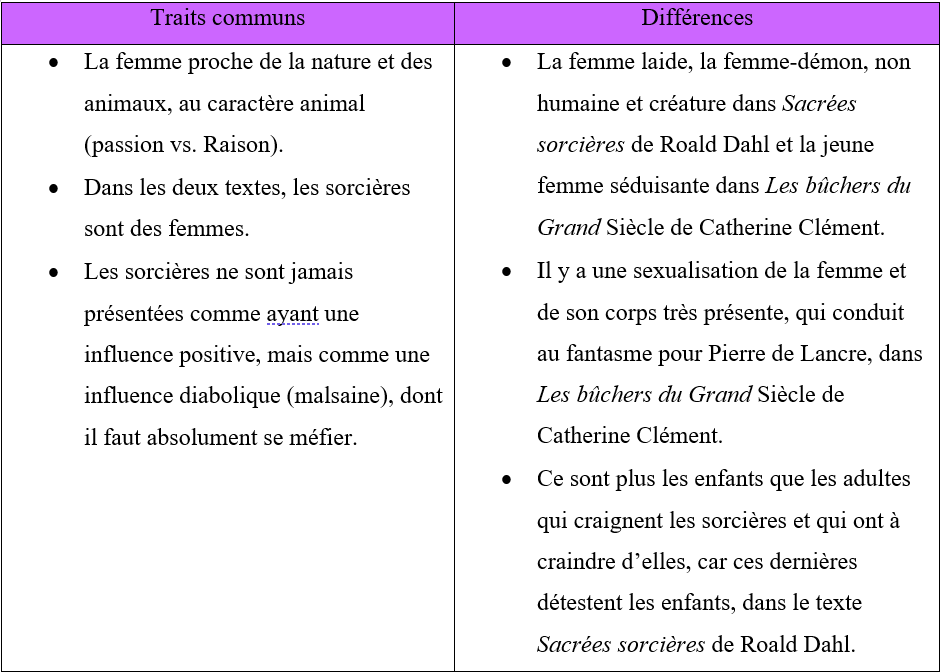

On peut donc observer le paradoxe et le double standard de l’image de la sorcière (et de la femme en général) à travers la comparaison des textes de Roald Dahl et Catherine Clément :

Le résumé que l’on peut faire de cette analyse est que les sorcières sont toujours :

- Des femmes,

- Qui font le mal

- Des êtres passionnés et irrationnels, comme les animaux.

MAIS

- N’importe quelle femme peut être une sorcière et cette dernière peut avoir n’importe quelle apparence (belle, laide, vieille, jeune, etc.) ; il faudrait donc se méfier de toutes les femmes.

- Elles sont autant craintes par les enfants que par les adultes.

On pourrait donc dire que la chasse aux sorcières traduit une peur irrationnelle et obsessive des femmes, basée sur l’imaginaire et les représentations de la réalité transformées en faits.

Ce ne sont pas seulement les textes d’auteurs qui rapportent un paradoxe et un double standard de la femme. L’opinion publique souvent basée sur les films, rapporte aussi ce paradoxe. Je me rappelle que lors du premier cours de la session, nous avions dressé un portrait de notre image de la sorcière. Ce qui était revenu était les mêmes caractéristiques de la sorcières présentées dans les textes de Roald Dahl et Catherine Clément ; une femme jeune ou âgée, séduisante ou laide, une femme fatale ou une femme vengeresse.

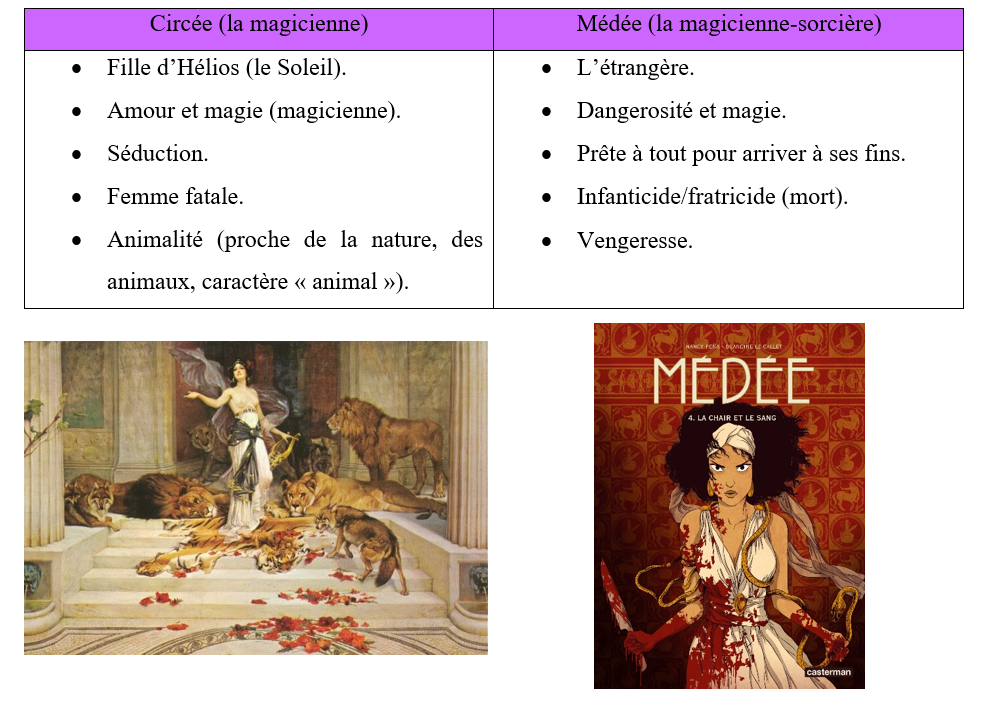

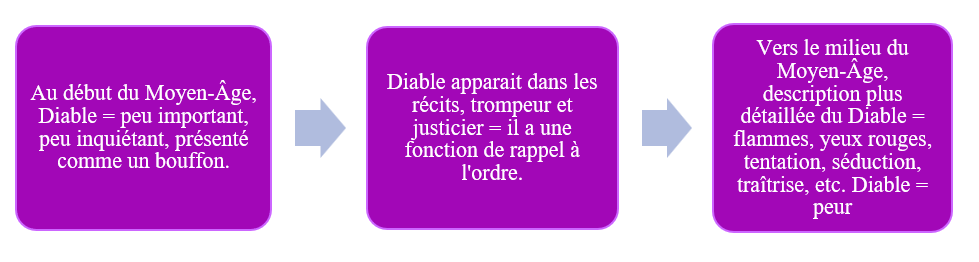

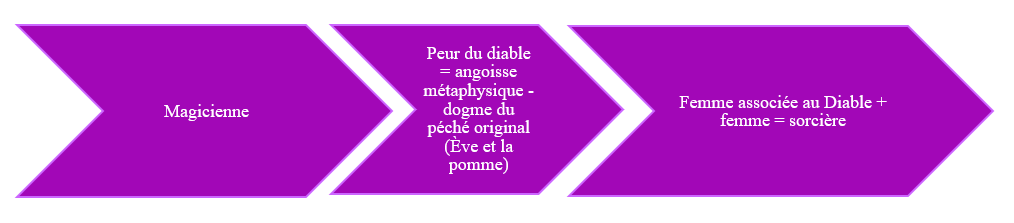

On peut d’ailleurs observer la représentation de la sorcière en tant que femme fatale et femme vengeresse dans les récits mythologiques de Circé et Médée. À cette époque, il y a une certaine distinction entre la magicienne et la sorcière (cette dernière n’existant pas encore) :

Lorsqu’on lit des extraits du livre de Colette Arnould, Histoire de la sorcellerie, on se rend compte qu’à l’Antiquité, la figure de la sorcière n’existait pas :

« Faire de Médée une sorcière ne « passe pas ». Ne pas en parler, c’est oublier qu’en elle cependant sont contenues toutes les pratiques de la sorcière, mais force est aussi de constater que bien d’autres que nous ne craignons pas de nommer sorcières n’en demeurent pas moins « magiciennes » pour les Anciens. L’explication réside alors tout entière dans le sens même qu’ils conféraient au mot « magie ». Reflet de toute une culture, celle-ci s’inscrit au sein d’une multiplicité d’éléments qui en sont inséparables, où la mythologie, la religion et ce que nous nommons superstitions demeurent étroitement liées. […] ».

Médée est donc ce que qu’on pourrait appeler aujourd’hui et au Moyen-Âge une sorcière, mais elle n’était pas considérée (ou du moins nommée) comme étant une sorcière durant l’Antiquité, malgré ses caractéristiques tendant vers le Mal. Elle est simplement considérée comme étant une magicienne (connaissances et pouvoirs magiques) ayant une tendance à la jalousie, la dangerosité, le meurtre, etc.

Comment donc la magicienne s’est transformée en sorcière ?

Colette Arnould nous explique que l’évolution de la figure de la sorcière correspond à l’évolution de la représentation du Diable lors du Moyen-Âge.

« Reflet de toutes les peurs, de tous les fantasmes, d’une société malade, il deviendra bientôt la cause de tous ses maux et sera tout naturellement associé à la femme, elle-même liée au péché originel. Elle va devenir la sorcière, inquiétante, dangereuse, maléfique, tandis qu’autour d’elle se constituera un véritable culte du diable que le Malleus, en codifiant, achèvera de corroborer, ouvrant ainsi la porte aux grands bûchers des XVIe et XVIIe siècle. […] »

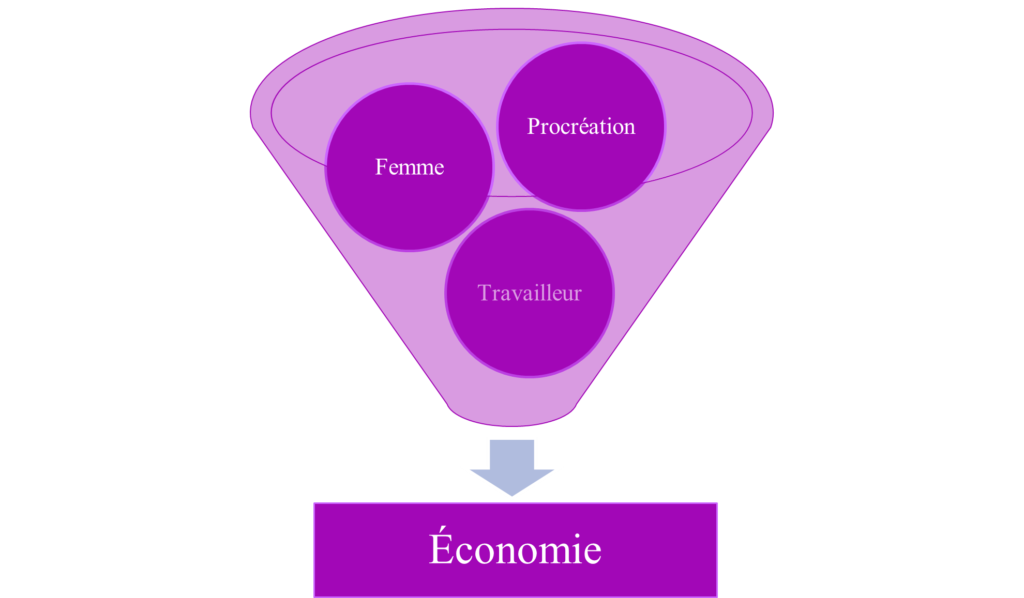

J’ai l’impression que la magicienne et ses savoirs/pouvoirs (de guérison ou autres) ont été oubliés, pour être complètement remplacée par la sorcière, cette femme maléfique pouvant ressembler à n’importe quelle femme et dont il fallait absolument se méfier. Selon moi, puisque le Diable faisait trop peur et n’était pas accessible (physiquement) pour être persécuté, les femmes (sorcières), qui lui étaient associées, malgré elles, ont été prise comme bouc émissaire pour être persécutées pour atteindre le Diable. L’Église devait sûrement penser qu’en s’attaquant à elles (la représentation du Diable, selon eux) le Diable et leur peur disparaîtrait, mais la peur est restée. Quand la Modernité est arrivée, les penseurs auraient pu douter de l’existence du Diable ou du fait que la femme n’est pas plus maléfique qu’un homme, mais les violences contre les femmes ont continué et la violence a augmentée. Finalement, celles qu’on accusait d’être des sorcières étaient souvent des sage-femmes ou des femmes en aidant d’autres à avorter. L’Église étant contre l’avortement, les femmes qui aidaient d’autres femmes à avorter étaient tout de suite chassées et jugées. Cela me donne donc l’impression que les femmes servaient littéralement juste à la procréation, étant jugée trop inférieures pour guider leur propre vie.

La femme bouc émissaire : Hypothèse de la rationalisation capitaliste de la sexualité de Silvia Federici

- « La chasse aux sorcières fut une guerre contre les femmes : c’était une tentative concertée pour les avilir, les diaboliser et pour détruire leur pouvoir social ».

- « Tout comme les enclosures expropriaient la paysannerie des terres communales, la chasse aux sorcières expropriait les femmes de leurs corps, qui étaient ainsi « libérés » de toute entrave les empêchant de fonctionner comme des machines pour la production du travail. C’est ainsi que la menace du bûcher dressa des barrières autour du corps des femmes plus redoutables que ne le furent celles dressées lors de l’enclosure des communaux ».

Dans cette hypothèse, les femmes ne servaient qu’à la procréation pour produire des futurs travailleurs, qui feraient, eux à leur tour, fonctionner l’économie. Les femmes n’étant pas stériles ou étant juste autonomes, bref, celles qui ne pouvait pas produire, étaient chassées. Chez Marx, le travailleur est séparé de ses moyens de production ; il est étranger à son travail. Bref, il est aliéné. Pour Silvia Federici, la même chose s’est produite chez les femmes. La femme était séparée de son corps et de son esprit. Le sexe et la sexualité n’étaient pas sujets de réflexion, de plaisir, d’épanouissement ou de bien-être, mais seulement un moyen de production, de procréation. C’est donc pour faire fonctionner l’économie que les femmes ont servies de bouc émissaire.

Après avoir longuement enquêté sur la représentation de la sorcière, son paradoxe et le double standard dans les récits et dans la société, j’ai également écouté une vidéo présentant l’ouvrage de Mona Chollet, Sorcières : La puissance invaincue des femmes. Dans cette vidéo, il y a un propos de Mona Chollet qui m’a fait écho et qui a un certain rapport avec mon sujet d’enquête et de rédaction. Mona Chollet expliquait, en fait, que les différentes représentations de la sorcières (vieilles femmes, femmes indépendantes, etc.) ont en commun de « vivre pour elles-mêmes ». Comme elle l’explique, ces femmes ne basent pas leur vie sur le regard ou le jugement des autres, et plus particulièrement de la société. Voici une autre citation, trouvée dans un passage du livre de Mona Chollet, qui m’a marqué : « Dans une logique familière aux femmes de toutes les époques, chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous : il était suspect de manquer la messe trop souvent, mais il était suspect aussi de ne jamais la manquer; suspect de se réunir régulièrement avec des amies, mais aussi de mener une vie trop solitaire » (Guy Bechtel, La Sorcière et l’Occident, op.cit.). Cette citation va me servir à écrire ma rédaction, car elle décrit bien le paradoxe et la contradiction de l’image de la sorcière, ainsi que le double standard et les différentes attentes envers les femmes dans notre société. De nos jours, on attend d’une jeune femme qu’elle soit coquette et séduisante ; les employeurs se basent souvent, malheureusement, sur ces critères pour engager les femmes. Cependant, lorsqu’une femme montre sa féminité, sa liberté et assume pleinement sa sexualité, elle va souvent se prendre des commentaires péjoratifs sur son apparence. Les victimes d’agressions sexuelles de sexe féminin se font encore souvent dire que ce qui leur est arrivé est de la faute de leur tenue vestimentaire ou de leur attitude aguicheuse et provocatrice. Ma rédaction portera donc sur cet enjeu de double standard à travers la figure de la sorcière (dans les récits) et son oppression et sur le « slutshaming ».

Médiagraphie

ARNOULD, Colette. « Histoire de la sorcellerie » (extraits), dans Éthique et politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=34 (Page consultée le 4 mars 2022).

CHOLLET, Mona. « Sorcières : La puissance invaincue des femmes » (extraits), dans Éthique et Politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=307 (Page consultée le 4 mars 2022).

CLÉMENT, Catherine. « Le musée des sorcières » (extraits, p.35 à 45), dans Éthique et Politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=18103 (Page consultée le 4 mars 2022).

DAHL, Roald. « Sacrées sorcières» (extraits), dans Éthique et politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=18135 (Page consultée le 4 mars 2022).

FEDERICI, Silvia. « Caliban et la sorcière » (extraits), dans Éthique et politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=290 (Page consultée le 4 mars 2022).

[La Grande Librairie]. « Sorcières. La puissance invaincue des femmes », dernier ouvrage de Mona Chollet, 15 novembre 2018, 17 min 44, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=OuI3yFlX7vk (Page consultée le 4 mars 2022).