Les leçons du cours 1 – 1er au 5 mars

Ce premier cours est une introduction au hip-hop en Amérique, sujet qui animera les discussions et les réflexions tant bien dans mon enquête qu’en classe, durant ce deuxième bloc de quatre cours cette session. Derrière cette image du rappeur afro-américain qui semble inébranlable bouillone des paroles, des mots parfois crues, mais qui véhiculent cependant une réalité propre à ceux-ci et à des millions d’invidus. Accompagnés d’une musique bien particulière, les rappeurs et rappeuses révèlent un art des plus poétiques où leurs textes sont souvent parsemés de résistance politique ou encore qui démontrent la misère dans laquelle ils sont des dominés.

« Les gars qui font du rap sont souvent un peu les messagers de ce qui se passe dans la rue. » – Carlos Munoz, directeur général de JoyRide, compagnie de disques québécoise spécialisé en musique urbaine

Thèmes ou enjeux rattachés au hip-hop durant ce cours : communautarisme, libéralisme, apathie politique, conditions sociales, street rap québécois.

Il y a une réflexion importante à faire en lien avec le communautarisme et le libéralisme, deux concepts ou « idéologies » tant sociales que politiques. Le documentaire de RAD réalisé par Charles Larmore permet ainsi d’établir des liens entre les deux enjeux qui touchent le monde du rap. Voici donc ma réflexion personelle à la suite du visionnement:

« À la fin de la journée, la personne que je suis c’est à cause que j’ai grandi ici dans le fond. Je suis un produit de l’environnement. » – Tizzo, rappeur québécois de Street rap

Cette citation de Tizzo, un rappeur émergent sur la scène québécoise du street rap est une illustration parfaite du communautarisme à mes yeux. La communauté forge les individus à son sein, elle donne un sens à leur vie. Ainsi, lorsque Tizzo dit qu’il est un produit de son environnement, il indique que c’est son quartier, ses connaissances, sa vie communautaire qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui et je suis tout à fait en accord avec cette affirmation. L’individu est influencé dès son plus jeune âge par son milieu, son environnement social. Voici un exemple afin d’illustrer plus clairement l’influence de l’environnement sur deux montréalais fictifs. Il est évident qu’un montréalais qui a grandit à Westmount et qu’un autre montréalais qui a grandit à Montréal-Nord aient deux réalités complètement différentes. L’un vit dans une situation sociale-économique plus qu’aisée depuis sa naissance et dans une communauté paisible où la réussite de la vie de l’individu relève du domaine privé. L’autre vit dans une situation socio-économique de précarité et dans une communauté agitée où le vivre ensemble est considéré comme une intéraction bienfaisante, chacun peut contribuer à la vie des autres. Il est donc facile de s’aperçevoir dans cet exemple le clash entre le libéralisme représenté par le montréalais de Westmount et le communautarisme représenté par le montréalais de Montréal-Nord. Mon exemple est d’ailleurs un lien direct avec le documentaire puisque la situation de précarité vécue par les rappeurs émergeants du street rap québécois est mentionnée à plusieurs reprises.

Les leçons du cours 2 – 8 au 12 mars

Ce deuxième cours appronfondit sur les conditions ou encore les tensions qui ont mené à l’émergence du hip-hop dans le South Bronx. À l’aide du texte de Jeff Chang, il est possible de mieux cerner et de comprendre ce que vivent les habitants de ce quartier en train de suffoqué, de mourir lentement, un batiment brulé à la fois. Ghettoïsé, assujettis à une politique de « laisser-faire », au prise avec un taux de chômage plus élevé que nulle part ailleurs, les afro-américains et latino-américains sont véritablement des prissoniers de leur milieu de vie. C’est d’ailleurs dans cet environnement, cette misère, que le hip-hop tente d’ancrer ses racines sur cette terre de désolation. Il permet à ceux qui n’ont pas la visibilité politique de Malcom X, Martin Luther King Jr., Jackie Robinson ou encore Reggie Jackson de livrer un discours poétiquement politisé sur un air de musique.

« À la place des anciens immeubles résidentiels ou des maisons particulières s’élevaient désormais des collines de décombres, ornées des sacs éventrés d’ordures pourrissantes qui avaient été jetés dessus » – Robert Caro, historien américain parlant du South Bronx durant la construction de l’Expressway

Thèmes ou enjeux rattachés au hip-hop durant ce cours : intégrationnisme, nationalisme, baseball, résistance politique, South Bronx, progrès, démolisions et incendies

Dans le texte de Jeff Chang, une opposition au coeur même de la lutte pour les droits des afro-américains et des latino-américains à la justice sociale et la défense de leurs droits civiques. En effet, certains sont plus pour une pensée que défendait Jackie Robinson, l’intégrationnisme. Celle-ci vise l’intégration des communautés minoritaires au sein de la société américaine dans le but de réaliser leurs revendications. D’autres sont plus pour une pensée que défendait Malcom X, le nationalisme. Celle-ci vise à la construction d’une nation à part-entière pour les communautés minoritaires. Ainsi, une division est perceptible au sein de la lutte politique bien que les deux hommes veulent un avenir plus brillant pour les générations à venir.

« Devons-nous sauver l’Amérique ou nous-mêmes? » – Le questionnement afro-américain derrière cette division entre le nationalisme et l’intégrationnisme.

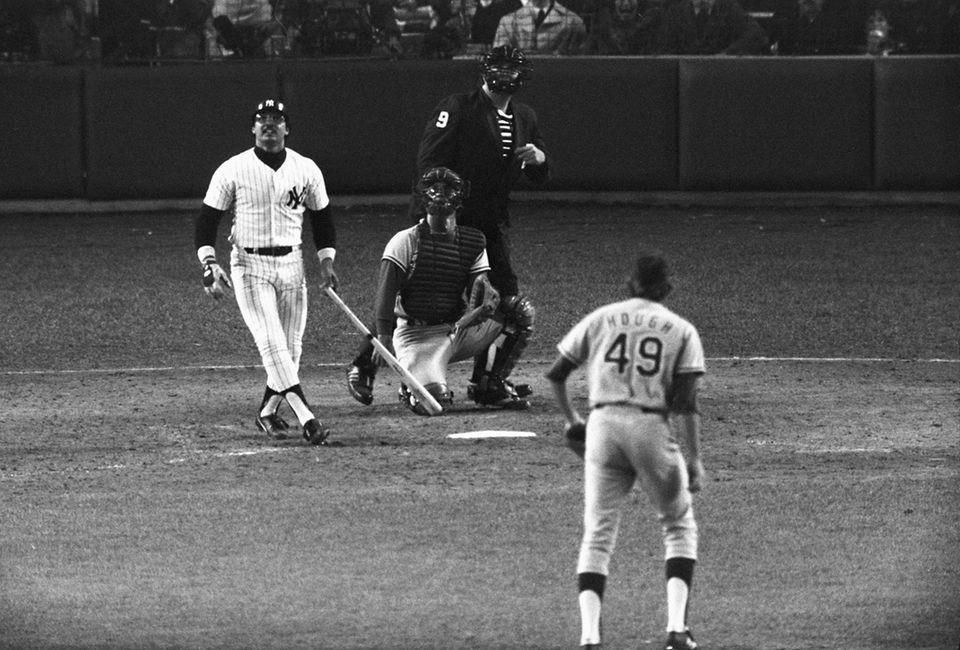

Réflexion personnelle : Le baseball fait partie de la culture américaine depuis presque deux siècles. Ce sport populaire a vu des noms légendaires dont notamment Berra, Gehrig, Robinson et Jackson courir sur les sentiers, faire des attrapés spectaculaires, mais aussi changer le jeu à jamais et pour le mieux. Vous l’aurez compris si vous êtes un amateur de baseball que je parle de Jackie Robinson, mais aussi de Reggie Jackson et beaucoup d’autres joueurs qui ont marqué l’imaginaire collectif par le fait qu’ils étaient très doués, mais aussi en raison de leur couleur de peau. Robinson fut le premier joueur noir de l’histoire a joué dans les ligues majeures pour les Dodgers de Brooklyn. Il a marqué l’histoire du baseball à jamais, il était un avant-gardiste politique bien qu’il ne jouait qu’au baseball. Mais comment est-il possible de mélanger politique et baseball? Jackie étant le premier, il a brisé les conventions sociales de l’époque qui empêchaient totalement à un homme noir de jouer avec des joueurs blancs dans les ligues majeures. Ainsi, Jackie Robinson se retrouvait porteur d’un message politique sans même le vouloir et il jouait aussi le rôle d’idole pour les générations futures. C’est la même chose qui s’est produit pour Reggie Jackson, bien qu’il ne fut pas le premier joueur noir, il portait les luttes sociales et du même coup un message politisé simplement en jouant au baseball. Avec la situation du South Bronx de l’époque et le fait que Jackson jouait pour les Yankees de New York, il devenait un vrai symbole de résistance politique pour le quartier tout entier. Sa présence au sein de l’équipe déplaisait à plusieurs, mais il ne se laissait pas marcher sur les pieds et il n’avait pas peur de se revendiquer comme étant le meilleur joueur de l’équipe. Il est ainsi parvenu à son tour à transporter un message politique au sein du public, mais aussi de ses coéquipiers en réalisant des exploits sportifs exceptionels notamment ses trois coups de circuit contre trois lanceur différents et sur les trois premiers lancers qu’il a vu. Il est donc possible de voir la place de la politique dans le baseball grâce à la présence de ces deux légendes du sport.

Les leçons du cours 3 – 22 au 26 mars

Ce troisième cours se penche sur la relation des groupes qui sont des dominants et ceux qui sont des dominés dans la société. James C. Scott appronfondit d’ailleurs les mécanismes sociologiques et l’utilisation de l’art faites par les dominés afin de véhiculer leur discours « caché » sous forme masquée. Le constat est donc incontournable et inévitable, les afro-américains représentent un ensemble de dominés face à une instance considérée dominante comme la police ou encore les blancs. Une personne n’étant pas capable de prendre en compte ce constat et de le reconnaitre joue visiblement à l’autruche et fait partie du problème. D’ailleurs, ce sujet est encore bien d’actualité avec les évènements racistes survenus aux États-Unis récemment. Le racisme systémique est une démonstration de l’intéraction dominants/dominés à laquelle font face les personnes racisées comme les afro-américains ou encore les asiatiques.

« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » – Étienne de La Boétie

Thèmes ou enjeux rattachés au sujet du hip-hop durant ce cours : dominés, dominants, résistance, art, discours politique caché, discours politique public, marchandisation du hip-hop

Il y a un lien intéressant à faire avec le texte « La domination et les arts de la résistance » de James C. Scott et la marchandisation capitaliste du hip-hop au cours son évolution. Le hip-hop du South Bronx ou alors le genre gansta rap de NWA est un art de résistance politique puisque leurs textes dénoncent des causes sociales, des injustices à l’égard de leur communauté. Mais le hip-hop d’aujourd’hui est-il toujours un art de résistance ou est-il devenu un moyen d’accéder à une vie aisée ?

Réflexion personelle : À mon avis, en tant que spectateur de cet art de résistance, le hip-hop a beaucoup évolué depuis les années 80 notamment en raison de l’émergence de la société moderne, mais aussi en raison de la place sans cesse grandissante du capitalisme dans celle-ci. Des rappeurs comme Drake, Post Malone ou encore Loud et Fouki ne font pas un usage qu’on peut qualifier de « conventionel » de leur art. Ils écrivent des textes aucunement politisés, ne revendiquant rien sinon voire très peu, qui deviendront de réels succès musicaux diffusés sur toutes les chaînes de radios possibles. Ce hip-rop est, selon moi, un rap marchandisé : il est produit en connaissance de cause qu’il va offrir un franc succès populaire et peut-être même un revenu démesuré. Bien sûr, il ne faudrait pas que je tombe dans la mauvaise foie en disant que ces artistes ne pensent qu’à l’argent et à devenir célèbre. Leurs textes, leurs paroles sont bonnes et authentiques à eux-mêmes, c’est pourquoi ils sont aussi appréciés. Toutefois, ils sont loin de NWA, Public Enemy ou encore Manu Militari et Loco Locass qui dénoncent des injustices sociales et politiques dans l’ensemble de leurs oeuvres musicales. Ce hip-hop est un réel outil résistance de politique ce qui est un retour aux fondements de cet art. Ces artistes écrivaient pour résister et dénoncer les causes les tenant à coeur, je ne pense pas qu’il y avait un objectif capitaliste derrière cette conception musciale. Il existe donc encore de nos jours du hip-hop qui dénonce, résiste, revendique, bien qu’une branche de cet art semble s’être détachée de la résistance pour un virage capitaliste ou la politique n’est plus.