Les nombreuses épreuves de l’intersectionnalité: quand le racisme s’ajoute à la la misogynie

« Le racisme est la plus grande maladie de l’Amérique, le racisme est une maladie de l’homme blanc. »

– Albert Einstein

EXEMPLES DE CHANSONS ENGAGÉES

2pac – Keep Ya Head Up

Kendrick Lamar – Auntie Diaries

Kendrick Lamar – The Blacker the Berry

Kendrick Lamar – Mother I Sober

Kendrick Lamar – We Cry Together

Ms. Lauryn Hill – Forgive Them Father

Art à la place de la rue : exposer et se battre pour la justice avec chansons et non avec la violence.

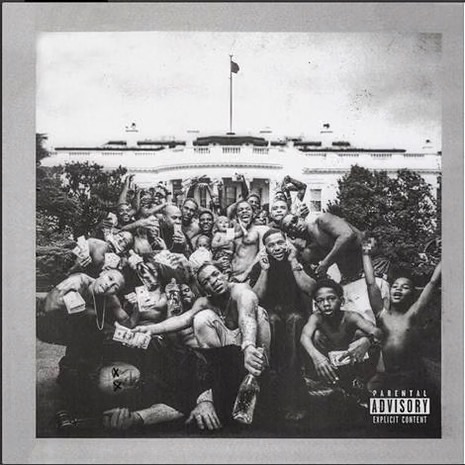

KENDRICK LAMAR – THE BLACKER THE BERRY

L’un des rappeurs les plus influant de notre époque est sans équivoque Kendrick Lamar. La chose qui selon moi lui a permis d’être acclamé par sa culture, le public ainsi que les critiques est la façon qu’il utilise ses talents lyricistes afin de dénoncer des injustices, comme ce fut fait à mainte reprise dans son album To Pimp a Butterfly, sorti en 2015.

L’une de mes chansons préférées de l’artiste se trouve dans cet album : The Blacker the Berry. Dans celle-ci, Kendrick Lamar exprime son soutien au mouvement de libération des Noirs en explorant les complexités de l’identité noire, le racisme institutionnel et les contradictions internes de la société noire. En répétant « I’m the biggest hypocrite of 2015, » il illustre un conflit intérieur entre la fierté de sa culture et les réalités de la violence intra-communautaire. Kendrick expose la manière dont la société raciste manipule et marginalise les Noirs en les confinant à des rôles et stéréotypes destructeurs, tels que ceux qui le poussent vers la violence et la haine.

Les paroles évoquent également l’héritage de la souffrance noire, du passé esclavagiste aux injustices contemporaines, en soulignant des symboles tels que les « whips » (ou fouets, puis voitures), en métaphore pour l’exploitation continue. En revendiquant ses racines africaines et son héritage afro-américain, Kendrick affirme sa fierté identitaire, résistant aux perceptions négatives imposées par la société. La mention de figures historiques comme les Black Panthers ou Marcus Garvey renforce son soutien aux mouvements noirs de libération.

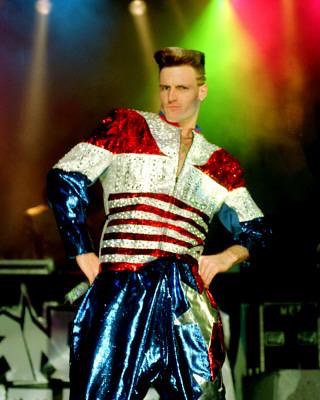

L’APPROPRIATION CULTURELLE DANS LE HIP-HOP

La culture du hip hop vient avec beaucoup plus que simplement la musique. En effet, il y a aussi un style vestimentaire et artistique qui lui est propre ainsi qu’un vocabulaire ou encore une attitude qui lui est spécifique. Le hip hop et sa culture sont aussi nés avec la culture africaine-américaine, en une façon de combattre la discrimination et les injustices multiples que la société de l’époque leur faisait subir. Or, c’est cette même société blanche qui moquait et ridiculisait leur culture qui devient fan de rap et imite ses caractéristiques. En effet, cela a été vu avec des figures comme Vanilla Ice. Cette figure populaire s’est inventée une vie de voyou et se donne une attitude pour « fit in » dans la culture du rap.

Voilà le problème : une personne blanche, et donc qui fait inévitablement partie du groupe dominant, profite de la culture qu’il néglige et oppresse sans vivre la discrimination et injustices. L’appropriation culturelle signifie «l’utilisation d’éléments d’une culture minoritaire par les membres d’une culture dominante.» Le problème est surtout lié à l’ignorance et la réduction à des clichés de plusieurs éléments importants pour la culture.

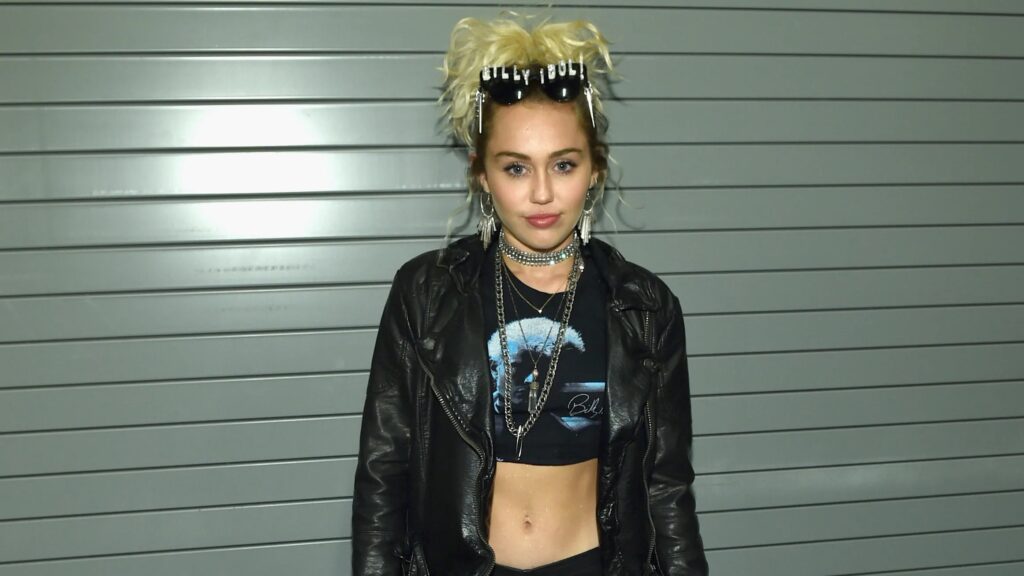

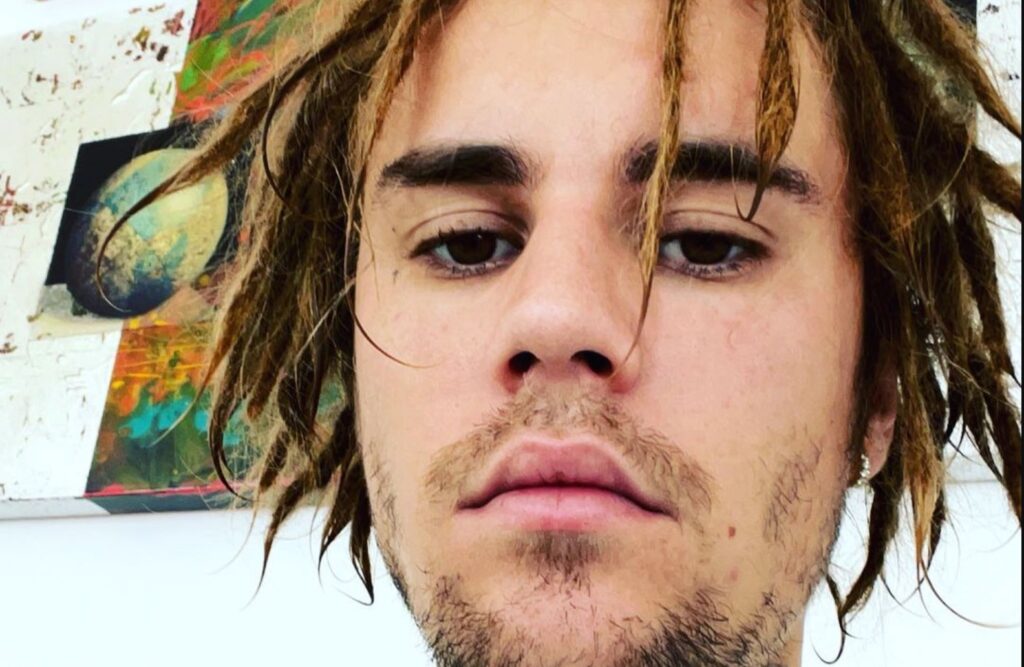

Cela a par la suite été vu avec des stars modernes, comme Justin Bieber et Miley Cyrus, qui se donnait un accent, attitude, style de cheveux etc. qui relançaient à la culture du hip hop afin de gagner en popularité mais sans jamais donné de crédit ou de compensation monétaire à la culture qu’ils s’appropriaient.

FÉMINISME ET BELL HOOKS

Bell hooks disait que les femmes noires, dû à leur intersectionnalité, sont souvent exclues et oubliées de nombreuses luttes de mouvements sociaux. En effet, alors que le féminisme se concentre sur les femmes blanches bourgeoises, les combats anti-raciste, eux, se concentrent en majorité sur les hommes noirs. Les femmes noires sont alors mises de côtés et réduites au silence. Elle accusait certaines femmes blanches se disant féministes de se fermer les yeux face à l’oppression des autres tant que ses droits à elle sont acquis. Selon hooks, le féminisme doit être intersectionnel, c’est-à-dire qu’il doit inclure les luttes liées à la race, à la classe sociale et à d’autres formes de marginalisation, en plus de la question du genre. En effet, selon cette penseuse, les femmes devraient s’unir et travailler ensemble afin d’avoir une réelle solidarité. bell hooks explore la sororité comme une solidarité politique qui va au-delà d’une simple communauté de souffrance partagée. Plutôt que d’un lien naturel ou universel, la sororité chez hooks est un engagement exigeant et volontaire, ancré dans la confrontation des stéréotypes raciaux, de classe et de genre. Elle critiquait le terme de « sororité » employé par les femmes blanches qui ne faisait que renforcer leur position dominante et maintenir leur pouvoir et souligne que la vraie sororité doit résister à cette appropriation. La penseuse croyait la revendication des droits des femmes devait aller de pair avec la lutte contre le racisme. Elle estimait qu’une solidarité féministe authentique ne pourrait se construire qu’en rassemblant les féministes autour des mêmes combats contre le sexisme, tout en éliminant les préjugés et stéréotypes envers les femmes noires. Elle parlait également de la certaine haine envers les femmes noires qui circule à même la société. Un autre sujet abordé par bell hooks est la solidarité politique. Ceci signifie en gros que nous devrions tous se battre pour une cause afin de combattre l’oppression même si nous ne sommes pas nous-mêmes les victimes de celle-ci.

Ferrarese, Estelle. « bell hooks et le politique : la lutte, la souffrance et l’amour. » Recherches féministes, volume 25, numéro 1, 2012, p. 183–201. https://doi.org/10.7202/1011123ar

AIN’T I A WOMAN? BLACK WOMEN AND FEMINISM – BELL HOOKS

Ce livre, publié en 1981, dénonce les obstacles multiples qui s’imposent aux femmes. Elle expose comment, par exemple, lors de l’esclavage, les femmes noires devaient, en plus de devoir travailler dans les champs comme les hommes, subir des agressions sexuelles et autres actes sexistes qu’imposaient les Blancs. Ce faisant, elle illustre comment l’intersectionnalité est un défi en lui-même. Ceci les forçait souvent à devoir effacer une partie de leur identité.

« Les femmes de cette époque ne pouvaient pas s’unir afin de lutter ensemble pour les droits des femmes, parce que nous ne voyions pas notre condition de femmes comme un aspect important de notre identité. Une socialisation raciste et sexiste nous avait conditionnées à dévaluer notre féminité et à considérer la race comme seul marqueur pertinent d’identification. En d’autres termes, on nous a demandé de nier une partie de nous-mêmes, et nous l’avons fait. »(page 37)

Le livre dénonce également les hommes noirs qui demandaient le support des femmes noires dans la lutte raciale, mais qui n’avaient pas l’intention de par la suite les soutenir dans leur quête d’égalité du genre.

L’un des sujets les plus importants de l’œuvre est la dévalorisation de la féminité noire. bell hooks analyse comment la société américaine a dévalorisé la féminité noire, même après l’abolition de l’esclavage. En perpétuant des stéréotypes et des idées fausses, elle a rendu difficile pour les femmes noires de se réaliser pleinement, les marginalisant et les stigmatisant. Cette dévalorisation, soutenue par des récits qui minimisent leur humanité, leur sexualité et leur statut social, a façonné une perception qui voit les femmes noires comme des figures « dangereuses » ou responsables de leurs propres agressions (angry black woman). Pour hooks, cette image stéréotypée des femmes noires comme dominatrices ou matriarches a été maintenue comme un outil de contrôle social.

BASWAMINA, Ingrid, « Ain’t I a Woman? de bell hooks : au nom des femmes noires », Deuxième Page, (1 février 2018), https://www.deuxiemepage.fr/2018/02/01/aint-i-a-woman-bell-hooks-chronique/

“Patriarchal hip-hop ushered in a world where black males could declare that they were “keeping it real” when what they were really doing was taking the dead patriarchal protest of the black power movement and rearticulating it in forms that, though entertaining, had for the most part no transformative power, no ability to intervene on the politics of domination, and turn the real lives of black men around.”

– bell hooks

TUPAC – KEEP YA HEAD UP

Malgré certaines controverses, le rappeur américain Tupac Shakur a et continue d’être acclamé pour sa plume, souvent utilisée à des fins activistes. Il a d’ailleurs supporté la lutte des femmes noires dans sa chanson Keep Ya Head Up.

Dans cette dernière, Tupac soutient les femmes noires en dénonçant les formes spécifiques de discrimination et de marginalisation qu’elles subissent, tout en encourageant leur résilience face aux difficultés. Il reconnaît les défis uniques auxquels les femmes noires font face, qu’ils soient d’ordre socio-économique, émotionnel ou familial. En s’adressant aux « sœurs sur l’aide sociale », il montre une empathie envers les femmes noires des quartiers défavorisés, souvent isolées et dévalorisées par une société patriarcale et raciste.

Tupac condamne les violences et les injustices que subissent les femmes de la part de leurs partenaires masculins, en insistant sur l’importance pour elles de s’affirmer et de ne pas se laisser dévaloriser : « If he can’t learn to love you, you should leave him. » Il met également en lumière l’absence de soutien paternel en soulignant les défis des mères célibataires, abandonnées par des hommes qui ne reconnaissent pas leurs responsabilités, et il exprime son soutien en disant « ain’t nothin’ worse than when your son / Wants to know why his daddy don’t love him no mo’ ».

En liant ces expériences au racisme systémique, Tupac met en évidence la lutte intersectionnelle des femmes noires, qui doivent affronter non seulement le sexisme mais aussi la pauvreté et la violence dans leurs communautés. Par ses vers, « I wonder why we take from our women / Why we rape our women, do we hate our women? » Tupac confronte la société à sa propre hypocrisie en dénonçant la manière dont les hommes noirs participent, parfois inconsciemment, à l’oppression des femmes noires.

Enfin, en répétant l’encouragement « Keep ya head up », Tupac promeut une résilience et une force intérieure qui appelle les femmes noires à persévérer malgré ces luttes.

PODCAST – ANGELA DAVIS

ANGELA DAVIS

Angela Davis, née en 1944 en Alabama, a grandi en subissant les discriminations en tant qu’Afro-Américaine et femme, ce qui a profondément façonné sa vision politique. Convaincue que le socialisme et le féminisme sont indissociables, elle voit en eux les deux faces d’une même lutte contre les privilèges injustifiés des hommes blancs aisés.

Davis plaide pour un féminisme intersectionnel, qui considère chaque facteur de discrimination, comme le sexe, la race, ou la classe, comme un axe d’oppression où une dynamique oppresseur-opprimé se déploie. Elle critique le système patriarcal et capitaliste qui place les hommes cisgenres, blancs et hétérosexuels au sommet, mais souligne que le but n’est pas de renverser ces individus, mais plutôt de renverser le système d’inégalités. Pour Davis, la véritable avancée réside dans une lutte unifiée contre les oppressions capitalistes et patriarcales, où le féminisme et le socialisme agissent ensemble pour briser ces hiérarchies systémiques.

ANGELA DAVIS – FEMME, RACE ET CLASSE

Dans Femmes, race et classe, Davis examine la discrimination à travers trois axes – le genre, la race et la classe – montrant comment ces dimensions interagissent pour créer des formes uniques d’oppression. Elle explique qu’une femme noire précaire subit des défis bien différents de ceux d’une femme blanche de classe moyenne, et que le féminisme doit intégrer ces réalités variées.

Elle montre que, dès l’esclavage, les femmes noires ont occupé une position doublement exploitée : elles subissaient non seulement les violences raciales et économiques des hommes et des femmes blanches, mais étaient aussi astreintes aux attentes de genre imposées à toutes les femmes. Contrairement aux femmes blanches, leur travail incluait des tâches physiques épuisantes dans les plantations, combinées aux responsabilités domestiques.

Davis critique le mouvement féministe des années 1960 pour avoir ignoré ces réalités spécifiques des femmes noires. En s’appuyant sur une perspective marxiste, elle explique que les luttes des femmes noires ne peuvent pas être simplement alignées avec celles des femmes blanches de classe moyenne, car elles ont été longtemps associées à des luttes ouvrières et raciales. Selon Davis, leur libération nécessite de prendre en compte la combinaison des oppressions de genre, de race et de classe, et d’inclure la participation des femmes noires aux mouvements pour l’égalité sociale et économique.

Elle aborde également le viol comme une question de pouvoir, en soulignant comment les hommes blancs utilisaient ce crime pour maintenir leur domination sur les femmes noires esclaves. Enfin, Davis critique les politiques de stérilisation forcée et les programmes de contrôle des naissances imposés aux femmes noires et portoricaines, les reliant à des idéologies eugénistes visant à limiter leur autonomie reproductive.

DES EXEMPLES DU TRAITEMENT DES FEMMES NOIRES DANS L’INDUSTRIE DU HIP HOP

Dans la société actuelle, les femmes noir foncé, comme Azealia Banks, Aya Nakamura et Noname, font face à une hostilité qui s’exprime de diverses manières: attaques sur leur apparence, marginalisation de leur talent et remise en question de leur personnalité. Ces artistes, malgré leur talent et leur influence, subissent une forme spécifique de misogynie dirigée contre elles : la misogynoir. En plus de leur position en tant que femmes dans une industrie dominée par les hommes, elles subissent une discrimination raciale qui conditionne la manière dont leur art et leur personne sont perçus.

Azealia Banks, par exemple, a été victime de moqueries et d’attaques personnelles pour ses problèmes de santé mentale qui ont éclaté lors de conflits avec des figures influentes. Tandis que Kanye West, malgré ses propos et son comportement controversé, a continué de bénéficier d’un statut de légitimité dans le rap américain, Azealia a vu sa carrière dérailler, ses actes ayant été jugées beaucoup plus sévèrement. Ces inégalités soulignent un biais dans le traitement des artistes selon le genre, renforcé lorsqu’elles sont des femmes noires.

Aya Nakamura subit une autre forme de dénigrement lié aux normes de beauté. Dans le paysage médiatique et sur les réseaux sociaux, elle est constamment critiquée, moquée pour son apparence physique et rarement reconnue pour son talent, en particulier par des hommes noirs. Elle fait les frais d’un colorisme profondément ancré, qui pousse une partie de la communauté à rejeter les femmes noires foncées qui ne répondent pas aux standards de beauté dominants.

Noname, de son côté, illustre les défis rencontrés par les rappeuses noires conscientes dans une industrie qui valorise souvent la non-action. Lorsque Noname a appelé à une plus grande implication des rappeurs dans le mouvement Black Lives Matter, elle a été prise à partie dans un morceau de J. Cole, qui lui reprochait son militantisme, exigeant presque qu’elle l’éduque personnellement sur les questions de race. Cette réponse, et l’absence d’excuses de la part de J. Cole, témoigne d’une condescendance envers les femmes noires engagées politiquement, confrontées à un plafond de verre symbolique même au sein de la communauté noire.

L’acharnement médiatique et virtuel envers ces artistes montre que les femmes noir foncé font face à des obstacles multiples et profonds, qui touchent autant leur travail que leur intégrité personnelle. Face à ces défis, leur résilience et leur succès deviennent des actes de résistance contre des systèmes d’oppression imbriqués, une prise de position qui défie les normes sociales et raciales.