Enquête 1 – la figure de la sorcière dans les animés japonais

L’inquisition – la chasse aux sorcières

Pendant la modernité, plusieurs femmes vont être mises au bûcher pour cause d’être des sorcières.

Par exemple, Jeanne D’arc en est un exemple, puisqu’elle a été réduite à la figure de la sorcière et a été brûlé sur le bûcher.

- Figure de la sorcière

- Mécanisme de répression qui se met en marche (pour les travailleurs…)

- Début du patriarcat

Certaines questions sont a se poser :

- Est-ce qu’il y a encore des traces de tous cela aujourd’hui?

- Est-ce qu’on s’en sort dans notre réalité contemporaine?

- Est-ce qu’il y a des progrès?

Éthique et politique :

- Situer

- Méthode : en analysant la signification par le biais de l’interprétation

- Sujet : de la subjectivité (émotions, conscience, empathie, expériences)

- Objet : en faire notre objectif.

Il est impératif d’intégrer une part de subjectivité dans notre opinion puisqu’il est impossible d’être complètement objectif lorsque notre sujet n’est pas complètement inerte.

Par exemple, l’image de la table qui ne peut pas ressentir d’émotions donc qui ne peut pas ressentir de conséquences de nos actions.

Dans le milieu du travail et de l’immigration, les humains sont souvent réduits à l’image de l’objet. Il ne représente qu’un employé, un numéro.

Pourtant, contrairement à la table, les humains ressentent des émotions. Le fait de connaître un humain est beaucoup plus subjectif que connaître une table et on doit donc faire preuve de conscience et d’émotions pour apprendre à connaître réellement une personne.

Ainsi, il est quasi impossible de rester insensible face à des sujets aussi sensible que les sorcières, le féminisme, le racisme, etc. Ce serait comme de réduire la douleur de ceux et celle qui ont souffert.

Pourtant, l’interprétation n’est pas nécessairement bien vu en histoire et dans les sciences humaines car elle est souvent biaisée.

- Déconstruction : des idées

- Conscientisation

Il est important de savoir comment nous allons faire nos recherches. Comment nous allons interpréter les choses :

- Faire un récit plus subjectif de notre prise de conscience à propos de la chasse aux sorcières.

- Savoir où l’on se situe par rapport au sujet.

Pour certains philosophes, la philosophie est de réfléchir et argumenter, tandis que pour d’autres, la philosophie est un art basé sur l’interprétation.

Figure de la sorcière :

- Socialement :

- Elle représente l’inverse de l’image qu’on se fait de la femme parfaite.

- Elle est une femme de pouvoir, mais qui n’a pas nécessairement ce pouvoir.

- Elle est crainte par la société.

- Elle est en marge de cette société puisqu’elle ne respecte pas les normes. (pouvoir)

- Elle est mystique – occulte – surnaturelle – spirituelle / religieuse (irrationnel)

- Elle représente une femme qui cherche à pervertir l’homme bon (patriarcat.) Maléfique. Elle est en lien avec le désir (Femme sexualisée)

- Lutte politique :

- La sorcière est une femme éduquée et qui exprime ses opinions, ce qui déplait fortement. (renversement du pouvoir.)

- Réappropriation dans les luttes politiques de ce qui et une injure : N. Word, etc.

La figure de la sorcière soulève des problèmes de représentations complexes en rapport avec l’imagination.

Représentations :

Une représentation est une image emblématique créer qui généralisent des idées et qui crée dans l’imaginaire collectif une réputation ou une signification qui rend sensible et perceptible des choses qui peuvent être observable ou inobservable.

Par exemple :

- Tout dépendant des cultures, la vache ne signifie pas toujours la même chose. En inde, elle est sacrée.

- Un arrêt stop nous fait arrêter notre voiture alors que ce n’est qu’une idée, une image.

- L’argent est un concept virtuel qui a été inventé et pourtant notre société est basée la dessus.

Les représentations permettent de symboliser ou cristalliser des significations :

- Juste en disant le mot sorcière, toute la société a une image qui est créée dans sa subjectivité et qui est indissociable de l’imaginaire collectif.

Est-ce qu’il y a des choses qui échappent aux représentations, ou est-ce qu’on vit dans un monde uniquement fait de représentations?

- Si nous ne sommes pas capable de voir que l’on se trouve devant une représentation, c’est là que nous avons un problème.

- Par exemple, il y a une différence entre le mot table et l’objet de la table.

- Tous les mots sont des représentations parce qu’il y a une nuance entre le mot et l’objet actuel. Tous les mots sont des représentations parce qu’ils ont été inventé par l’humain.

Les sorcières :

- Est-ce qu’il y a réellement une chose derrière le mot sorcière?

- Est-ce qu’elle existe réellement ou pas?

Le fait que la sorcière a existé ou non n’est pas le plus important, car la représentation de la sorcière, elle, est réelle et elle a laissé des traces dans l’imaginaire collectif.

La représentation n’est que la surface et sous la surface, on trouve des affectes (comment une chose nous touche) et des expériences.

La Modernité est basé sur la raison (rationalité) : Descartes conclu que les humains sont des êtres de raison (faculté de l’esprit) d’un monde inobservable. À cause de cette idée, on a tendance à condamner notre imagination.

Représentation : Basé sur le jeu de l’imagination.

- Affectes

- Sentiments

Puissance de l’imagination :

Parfois, notre imaginaire nous joue des tours et la représentation qu’on se fait d’une idée (image ou concept) peut devenir fausse :

- Le satanisme : Certaines personne croient que ça signifie de croire en Satan alors que c’est simplement de ne pas croire en un dieu comme les autres.

Des fausses représentations (sorcières) ont littéralement fait conduire des femmes à se faire tuer.

Conditions anthropologiques :

- L’imaginaire est basé sur nos propre expériences.

- Connectée à notre vécu.

- Dans l’imaginaire collectif, on retrouve cette connection au vécu par la création d’un sentiment de vécu (vérité.)

Expérience de pensée : la pomme

Tout le monde est capable de s’imaginer une pomme et de croquer la pomme parce qu’on a vécu l’expérience.

- On est capable de s’imaginer les couleurs, les taches, les imperfections, le goût sucré ou acidulé.

- Une personne allergique est capable de s’imaginer la réaction déclenchée par le fait de croquer une pomme si elle a déjà eu une telle réaction.

L’imaginaire collectif se transforme parce que chaque personne se partage son expérience personnelle pour créer une image construire par tous (commune)

Ainsi, on arrive peut-être plus à distinguer l’imaginaire et le réel (flou.)

On ne sait plus si la sorcière existe ou non à cause de l’imaginaire et de la réalité. L’imaginaire affecte nos sentiments et crée quelque chose qui n’existe pas nécessairement.

Par exemple, une pomme qui vole ou qui aurait des plumes.

Lien avec la figure de la sorcière :

Tandis que pour la figure de la sorcière, ça pourrait dégager de la violence ou de l’empathie.

L’imaginaire fait que nous avons l’impression que la chose est là, même si elle n’est pas sous nos yeux. Donc, la figure de la sorcière nous fait peur.

Peut-être que la sorcière n’est pas là et n’existe même pas, mais son image elle, l’est. Donc, on commence à croire en des choses qui n’existent pas.

Conditions politiques : (instituer)

Peut-être que le fait qu’une femme ne cesse de se faire traiter de sorcière, elle va finir par y croire et adopter les comportements qu’on associe à une sorcière.

Donc, la figure de la sorcière sort de l’imaginaire collectif et devient réelle, il y a donc vraiment des femmes qui entrent en procès et qui sont brûler sur le bûcher. Malheureusement.

Lien avec nos discussions :

Kiki, la petite sorcière ou Kiki’s delivery service. Par Hayao Miyazaki.

Mes observations :

- La mère de Kiki fait des potions magiques.

- Elle quitte la maison à 13 ans pour aller faire sa formation de sorcière. Elle part en volant sur un balais.

- Sa mère à peur de la laisser partir seule comme elle est très jeune et à cause de notre génération.

- Kiki a un chat noir qui lui parle et seule elle le comprend.

- Elle doit s’habiller en noir.

- Une sorcière qu’elle rencontre fait de l’astrologie sentimental.

- les sorcières doivent ou sont supposées avoir une spécialité.

- Il doit y avoir seulement une sorcière par ville.

- Kiki rend des services au gens. Elle rend la suce à un bébé. Elle par un service de livraison. Elle aide une vieille dame a faire cuire une tarte. Elle est bonne, gentille et généreuse avec les autres. Elle est juste.

- Un jeune garçon tombe amoureux d’elle. Ou juste fasciné par elle. Mais elle le déteste et refuse de lui parler.

- « Une sorcière qui ne s’entend pas avec des corbeaux, on aura tout vu. Sache qu’ils étaient à votre service autrefois. Oui, mais les temps change. »

- Elle refuse de demander de l’aide à un garçon.

- Tout le monde lui dit qu’elle est belle pour une sorcière. Comme si elle ne satisfaisait pas la représentation qu’on se faisait d’une sorcière.

- Tout d’un coup, Kiki perd ses pouvoirs, elle ne peut plus parler avec Gigi, son chat, ni voler sur son balais.

- Elle retrouve ses pouvoirs quand son ami est en danger et elle n’a d’autre choix que de voler pour le sauver.

Kiki pourrait être se qu’on appellerait une bonne sorcière, elle est généreuse et bonne. L’inverse de l’image de la sorcière terrifiante et maléfique qu’on se fait souvent de ces femmes.

Dans ce film, on peut voir que l’image de la sorcière a évolué dans l’imaginaire collectif. Kiki reste une sorcière, mais il est important de nuancer nos propos à propos d’un groupe de personne (ici, les sorcières) parce que ce ne sont pas tous les membres d’un groupe qui sont pareils.

Les mettre tous dans le même bateau serait un erreur puisque chaque individu d’un groupe est différent et unique en son genre. Que ce soit pour les sorcières ou toutes autres minorités jugées.

Lorsqu’elle dit aux gens qu’elle est une sorcière, ils ne sont pas terrifié par Kiki, mais plutôt fasciné. Comme si, dans cette société, les gens avaient évolué et étaient passé par-dessus leur peur des sorcières.

Je pense que les gens d’aujourd’hui ont plus d’ouverture par rapport à plusieurs sujets sensibles et il est probable que les sorcières en fasse partie. Aujourd’hui, nous avons aussi plus de connaissance qui nous permet d’être plus objectif et moins terrifié par l’inconnu. La connaissance est aujourd’hui un mécanisme de défense qui nous permet d’être plus capable d’analyser les choses en faisant preuve d’ouverture et de compréhension envers les différences.

Même si certaines choses sortent de notre champ de compétence et de compréhension, nous faisons plus preuve de subjectivité par rapport aux choses que nous avons peut-être de la difficulté à comprendre. Nous nous braquons moins face aux choses que nous ne connaissons pas et cherchons plutôt à comprendre.

Durant une longue époque de notre société, tout ce qui représentait le bien était la religion catholique. Dès que les opinions sortaient de cette route, c’était dangereux pour la société et pour les gens qui détenait le pouvoir, donc l’église. Aujourd’hui, on s’est beaucoup émancipé de la religion, ce qui nous permet d’avoir nos propre opinions et de réfléchir par nous-mêmes.

Elle reste tout de même une petite fille indépendante, elle quitte le domicile familiale au jeune âge de 13 ans.

Elle utilise ses pouvoirs pour faire le bien.

On a nuancer notre vision de la sorcière parce qu’à travers les années, on a découvert que derrière l’image maléfique de la sorcière se cachait beaucoup de souffrance pour ses femmes.

Figure de la sorcière

L’important n’est pas de tout comprendre, mais de se souvenir de ce qui nous intéresse.

On soulève des problématique pour soulever un questionnement général sur les choses qui ont laissés des traces aujourd’hui. Les sous-questionnements soulèvent eux aussi des réflexions qui forment la base de notre enquête.

Représentation : imaginaire > réalité : Pour comprendre comment on en arrive à croire a des choses qui n’existe pas.

Ce n’est pas seulement question de croyance mais de société.

Colette Arnould

Elle croit que la sorcière existe. Elle y voit un effet de masse.

Elle s’interroge sur pourquoi ça a amené autant d’attaques faites aux femmes? De répressions, d’assujettissement? Autant de violence faites au femmes?

Anthropologique : puissance de l’imagination.

- Anthropologique : signifie l’étude des sociétés humaines.

- Les liens entre l’imagination et le corps. Notre mémoire peut nous amener des réactions physiques.

- L’imagination est effectivement une caractéristique propre à l’espèce humaine.

Politique : les institutions. Les rituels s’organisent et existe dans les faits.

- Même si la sorcière qui vole sur un balais n’existe pas.

- La description et les caractéristiques qu’on lui attribue existent réellement dans notre imaginaire.

- Donc les rituels deviennent ce qui est définit.

- Existentialiste : devenir. Chez Sartre.

- Tout d’un coup on a plus juste un imaginaire, mais des lois, une hiérarchie, etc. basées sur nos croyances.

L’enseignement devient politique lorsqu’on a un enseignant et des élèves.

Mythologique :

- La sorcière va recouvrir le destin des femmes d’une certaine manière.

- Toutes les femmes ne sont pas des sorcières, mais toutes les sorcière sont des femmes.

- Ainsi, on en vient a suspecter toutes les femmes parce qu’elle on le potentiel d’être une sorcière (maléfique) et c’est encore comme ça aujourd’hui.

L’antiquité grecque :

Deux magiciennes importantes :

- Circé :

Le mythe d’Ulysse, elle transforme les soldats en cochons : l’animalité et la métamorphose (figure de la sorcière) Elle est isolée sur une île à la fin de son histoire. Image de la femme fatale (séductrice). Beauté. Filtre amour. Lumière.

- Médée :

Infanticide, elle mange des enfants (figure de la sorcière) et tue son frère. Vengeresse. Laideur. Étrangère. Fait peur. Poison. Sombre.

Comment elles ont été associées à la figure de la sorcière :

- Comme les hommes qu’elles aiment ne les aiment pas en retour, elles tentent de se venger.

- Les 2 figures s’opposent, mais il y une cohérence entre leurs personnages puisqu’elle ne change pas au cours de leur histoire. (la vengeresse ne vient pas la femme fatale et vice-versa)

- Tension. Paradoxe. Contradiction.

Le Moyen-Âge

- Dans les caractéristiques de la sorcière du Moyen-Âge qui sont basées sur la théologie chrétienne, les sorcières détiennent toutes les caractéristiques opposés de Circé et Médée.

- Est-ce qu’il est plus facile de s’identifier à une figure structurée (tel Circé) ou plus contradictoire (tel Médée) ?

- L’humain est un être contradictoire alors il est peut-être plus facile à s’identifier à la figure qui est plus contradictoire.

L’église :

Circé et Médée représentent des archétypes du bien et du mal, mais c’est de les réduire à l’idée préconçu de ce que l’église catholique et chrétienne nous dicte sur ses deux opposés.

L’église dit telle chose est mal alors nous associons tel personnage au mal et au bien, même si à la base, ces personnages n’ont aucun lien avec la religion. Les personnages ont ses caractéristiques parce qu’elle ont vécus des choses qui les ont pousser à être ainsi.

Connaissance des sentiments :

- La mythologie grecque explore les sentiments humains et nous aide à explorer la psychologie et les sentiments.

Connaissance de la moral :

- Théologie chrétienne. On n’est plus dans les sentiments, mais on est dans le rapport entre le bien et le mal du monde.

- Moral = Diable.

- Que tu sois bien ou mal, tu es une sorcière donc l’effet est le même. Même si tu agis bien, tu vas être associés au mal parce que tu as une chance d’être une sorcière.

80 000 femmes ont étés mené au bûcher et 20 000 hommes et enfants (sous cause d’être associé à une sorcière femme)

Durant le Moyen-âge, le pape définit le crime d’hérésie de sorcellerie, qui amène des condamnations morales avant (chassé du village)

La condamnation est factuel (une sorcière est brulée au bûcher)

Modernité :

- Il y a une lutte importante entre l’état et l’église : ce qui est définit comme hérétique, c’est tous ce qui forme la lutte entre l’état et l’église.

- Lutte entre pouvoir humain et pouvoir religieux (ils veulent le pouvoir absolu)

- Lutte qui dure jusqu’au 16e siècle.

- Jusqu’à ce que des penseurs amènent le fait que les humains ont la capacité de s’auto géré.

- Ce qui marque le début de la société laïque.

- Tout ce qui perdure ensuite est la figure de la sorcière.

Est-ce que la sorcière est autant exclusse parce qu’elle ne répond plus à sa caractéristique primaire qui est d’enfanter? La sorcière est une personne plus âgés donc la société na plus besoin d’elle pour son besoin primaire.

On garde le pouvoir de la rationalité à l’homme et le pouvoir de la nature à la femme.

Comment on a pu passer de quelque chose de typiquement moral et religieux pour en venir a mettre des personnes au bûcher. Ce sont les lois qui définissaient ce qui était juste et bon.

Métaphysique : théologique – religion – les principes (dogmes)

Dogmes : incontestables. Non critiquables. Une vérité absolue

- Dogme du péché originel : c’est par libre choix que l’humain a consenti au mal – la pomme que le diable a fait croquer a Ève et que Ève a fait croquer a Adam. C’est par libre choix que les 2 choisissent le mal. La chute hors du paradis de l’humain est une condition choisit par l’humain.

- Dogme de la rédemption : le retour a la béatitude (vérité et le bien) devra être choisi. Pour en revenir à l’état de liberté

Collette Arnould : l’angoisse métaphysique de la liberté

L’humain est la cause de sa chute et de sa rédemption.

Ce savoir provoque une forte responsabilité et culpabilisation.

Si on commet un crime, on croyait que tout à été fait sous la liberté (responsabilité de son action), mais maintenant il y a plein de chose quoi l’excuse. (problèmes psychologiques par exemple)

Sécularisation des dogmes et des principes : ils sont devenus laïque, mais ils ont la même signification.

Éco anxiété : c’est notre faute et notre responsabilité. L’humain est responsable de la détérioration de son environnement et c’est l’humain qui est responsable d’améliorer son sort. (Chute et rédemption)

Les dogmes sont ligitimés par la religion, la société, etc…

Épistémologique : connaissance, savoir

Comment on peut connaître? Qu’est-ce qu’on peut connaître? C’est une manière de penser.

Entre le Moyen-âge et la Modernité, idée de changement de paradigme.

- La science passe de aristotélicienne (issue des idées d’Aristote, propice aux croyances) à la science galiléenne (issue des connaissance scientifique de Galilée) de la rationalité, Descartes.

- Au centre de l’univers, il y a l’homme et la connaissance se développe grâce à l’usage de nos sens (on se croit comme la finalité de l’univers). On se croit au centre du monde, comme si on était mieux que le reste de monde.

- Les informations provenant de nos sens dans le contexte de l’aristotélisme, sont considérés comme l’absolue vérités. Monde de qualités sensible. Plus intuitif (mais pas réellement vrai, produit de l’imagination, comme les informations qui vient de notre corps plutôt que de notre raison) Subjectivité.

Ensuite, Descartes dit nos sens nous trompe.

- On en valorise plus juste nos sens.

- On évite les illusions que procure nos sens et valorise plutôt la quantification.

- Connaissance qui a pour fonction l’instrumentalisation… attribution de faits, n’est pas affectés par nos sens (on ne dit pas : il fait froid. On dit plutôt : il fait -20, parce que le froid est subjectif à chaque personne)

Anthropocentrisme : rapport homme femme : hiérarchie

La figure de la sorcière apparaît dans un contexte patriarcal.

L’homme attribue les qualités sensible à la chose.

- La table à la propriété d’être dure et d’être fraîche.

- Aujourd’hui, on sait que ce n’est pas la table qui a ses propriétés, mais notre relation avec elle. Parler de la chose avec ses propriétés ne nous amène pas bien loin dans l’exploration. Le chaud et le froid sont des informations sensibles (qualités) tandis qu’aujourd’hui, on utilise des informations quantifiés (masse, poids…)

Descartes condamne l’imagination d’Aristote.

- Remet en question la vérité basé sur l’imagination. Plus concret même si parait plus dure à comprendre.

- Ceux qui mène les femmes aux bûchers basent leur connaissance sur la connaissance mythologique plutôt que la connaissance concrète. Basé sur l’imagination.

Qualités humaines : comme la table est fraîche alors que c’est une qualité variable qui dépend de plusieurs chose, notre température corporelle, etc.

Comme pour la figure de la sorcière.

Mais l’instrumentalisation cause des problèmes par rapport à notre rapport avec notre environnement….

Pourquoi les femmes vont subir autant de violence selon les deux types de pensées?

Conditions

Ce qui a rendu possible l’inquisition (la chasse aux sorcières)

Colette Arnould

Hypothèses

Armelle Le Bras Chopard – Silvia Federici.

Armelle tente de comprendre pourquoi les femmes ont subies de telles violence malgré l’évolution de notre société.

Les choses suivantes sont ses hypothèses :

Déconstruction des préjugés – l’histoire s’écrit du point de vue du dominant. Pour qu’elle soit en sa faveur.

On s’interroge sur une nouvelle interprétation des faits. Ce n’est pas tant les faits qui changent, mais l’interprétation qu’on en fait.

Armelle Le Bras Chopard attaque un préjugé pour en faire une nouvelle hypothèse.

il y a un réalité (signification) et il y a une vision du monde (préjugés) (simplification) qui sont souvent ou parfois basé sur des stéréotypes.

Les préjugés font écrans à la réalité. Il y a certaines manières de penser qui doivent être déconstruit. On banalise trop certaines choses. On privilège parfois nos préjugés pour ne pas avoir à affronter la réalité. On aime mieux nos représentations du réel que de bouleverser tout ce qu’on pense savoir de la réalité, puisque ça pourrait nous affecter nous et nos sentiments.

L’inquisition – La chasse au sorcières – aurait cesser dès lors que la société est devenue plus rationnelle. C’est une théorie que beaucoup de gens ont supporter et supporte encore aujourd’hui. Comme si la sorcière était une représentation plus mythologique et imaginaire, irrationnel donc dès qu’on devient plus rationnel, on cesse d’y croire et d’y prêter autant d’Attention.

Fin du Moyen-âge (vision sensible) / Renaissance – 1550 à 2650 (Humanisme) – Émergence de la raison. / Émergence de la Modernité, des Lumières, Humanisme – 17e siècle. Émergence d’une société de droit, de la science moderne, basé sur la rationalité. Émergence du Capitalisme. Changement de paradigme.

Conception très sensible du monde à conception basé sur la raison. On remet tout en question. Le monde de la sorcellerie ne serait qu’un monde de superstition. Ça a cesser de mener des femmes aux buchers parce que les préjugés ont diminués.

La violence ne diminue pas, elle augmente. C’est un préjugé qui nue à voir la réalité. Oui, la chasse aux sorcières s’est arrêté, mais pas la violence, pas les préjugés et la marginalisation.

Privilégier les préjugés avant la réalité est une erreur qu’il ne faut pas faire.

Ça nous empêche de voir quelque chose qui est cacher dans le discours rationnel.

Instrumentalisation – La logique de l’efficacité

Descartes tente de se rendre maitre de la nature. Il base ses connaissances sur la raison. C’est une connaissance telle qu’il est possible de plier la nature aux besoins de la nature. Pensée basée sur la quantification.

Le règne du vivant, à cause de la raison, nous mène à l’objectivation de la nature (les animaux, les plantes ne sont que des objets.)

On va tellement loin dans le règne du vivant que l’objectivation s’applique même à l’humain. Un médecin opère quelqu’un comme si ce n’était qu’un objet, un numéro de plus, alors que c’est un humain sur la table. en soit, on préfère ça qu’un médecin qui refuse d’opérer à cause de sa conscience, de ses émotions, mais l’objectivation est parfois poussée trop loin.

L’humain est une chose pensante. Descartes dit : Nous ne sommes pas notre corps, mais notre corps n’est qu’un corps qui supporte ma conscience. Pourtant, nous sommes un ensemble de ses choses : un corps et une pensée.

On exclu les femmes du domaine de la raison. Elle sont contrainte au domaine de la nature.

Dominance de la nature est aussi un projet d’assujetissement de la femme puisqu’elle est associée à la nature.

L’injustice – la violence

Ce n’est pas juste question de définition, mais d’exclusion. Donc ça amène un sentiment d’injustice.

Ex. : Voici qui sont mes amis. Inclus que les autres ne le sont pas.

La sorcière va être placée en marge de la société et le bouc émissaire.

Éclairage – Progrès dans la connaissance – Freud tente d’expliquer une science fonder sur des études de cas. Il développe des théories, des principes (voulus scientifique) voulues explicatives pour soigner. L’idée d’inconscient (déborde de la rationalité). Il se piège dans la rationalité, car lui-même avoue que certaines choses échappent, débordent de la rationalité.

On tente de définir la rationalité, mais certaines choses (nos désirs, pulsions, tabous) échappent à la rationalité.

Ex. : la table est un objet qui a pour but de supporter des objets : on tente de la définir. On fige la table dans sa définition. On la place dans une boite. Mais peut-être qu’il y a plusieurs choses qui définissent la table qui débordent de cette boite. Plusieurs autres choses définissent la table, mais dès lors qu’on attribue des caractéristiques à la table, on en exclus d’autres.

On est sorti de la religion totalitarisme en se basant sur un société plus rationnel.

Tous les discours rationnels amènent de la violence. Jeu de définition abstraite dans laquelle on tente de faire entrer la raison. La rationalité amène de la violence.

La rationalité m’est pas nécessairement le problème, amis c’est ce qu’on va en faire. Le problème n’est pas l’imaginaire, mais ce qu’on va faire de nos récits. C’est ce qu’on institue au travers de nos discours qui est le problème.

Les récits de la sorcières sont irrationnels, donc c’est ce qui amène de la violence lorsqu’on tente d’être rationnel.

On associe la femme au mal, donc violence.

Luttes de pouvoirs.

Armelle Le Bras Chopard dit : il y aurait eu une transfert de la lutte de pouvoirs entre l’église et l’état.

St-Augustin – 7e siècle. Il y avait déjà une lutte de pouvoirs entre l’état et l’églsie

Lutte jusqu’au 17e-18e siècle – Dans l’état Moderne, lorsque l’état à gagner la lutte de pouvoirs contre l’église. Une lutte entre un Dieu et les humains pour savoir qui a droit à l’autorité, aux pouvoirs. Lutte profonde et violente.

Transfert de la lutte du pouvoirs.

Dès lors qu’il y a eu victoire de l’état moderne (qu’on a basé nos idées sur l’image du père plutôt que divine, qu’on a remplacé l’ordre hiérarchique du Dieu par le père de famille) a fait remplacé la lutte de pouvoirs entre l’église et l’état par une lutte entre l’homme et la femme.

La femme avait plus de droit lors que règne de l’église (règne de Dieu) que dans l’état moderne (Laïcité, souveraineté). La femme était égale à l’homme devient Dieu et maintenant la femme est assujettit à l’autorité du père. L’état moderne ce construit sur l’image du père.

Théoriciens propose un modèle sociétale (structure sociale et politique) : ils s’inspire du droit romain. Le père de famille étant au centre de l’autorité. Hobbes, Machiavel, Jean Bodin, étaient des théoriciens très misogynes (mais pas nécessairement définit ainsi à se moment, c’était simplement la manière dont les choses marchaient) et c’est eu qui ont

La rationalité à crée une hiérarchie, la connaissance de la vérité est abstraite (on ne se rapporte plus à la réalité par l’usage des sens, mais par une mesure, des instruments de mesure et de quantification)

L’usage des sens nous rend sensible à notre environnement et rend nos relations humains complètement différentes.

ex. : Les nazis utilisaient des instruments de mesure pour mesurer les tailles des cerveaux des races, tandis que si on est plus sensible aux humains, on se rend compte que les juifs n’ont pas de raison d’être une sous-race.

Le problème du mythe nazi est qu’ils sont convaincu d’avoir obtenu la vérité en étant rationnels

Lorsqu’on considère que nos catégories abstraites sont la réalité, c’est là qu’on a un problème. Une fois qu’on a une théorie qu’on considère vrai, on tente de forcer le réel à entrer dans nos catégories abstraites.

ex. : les théories d’Einstein sont invérifiables par l’humain banal, ça a pris 25 ans avant que d’autre personnes tentent de vérifier sa théorie et lorsqu’ils lui ont dit que sa théorie était véridique il a répondu qu’il n’avait pas besoin de la connaissance empirique. Il ne tente pas de savoir les choses par la connaissance de son corps, de l’expérience. Il ne base ses théories que sur ses pensées abstraites.

peut-être que les catégories abstraites fonctionnent pour un crayon, mais pas pour les humains. Voilà le problème des sorcières. Mythes du contrôle de la nature par la rationalité.

Rationalité – Capitalisme

Accumulation primitive – Les gens accumulaient du capitale pour se détacher de la vente.

Valeur marchande – vente

Un objet qu’on fabrique et qu’on décide de vendre tout d’un coup perd sa valeur sentimentale, affective. Lorsqu’on vend une telle chose sa en perd sa valeur sentimentale et c’est juste un objet avec un prix. On se désinvestit de notre objet et de nos sentiments vis-à-vis de ça.

Marx pense que tout ça se fait dans les usines par rapport au travail de l’homme tandis que Silvia Federici dit que ça s’est fait pendant l’inquisition avec le corps de la femme.

Inquisition – reproduction – travailleur

On coupe la femme de son propre corps, elle n’est qu’un objet qui sert à amener plus d’homme, travailleurs, sur al terre.

Liens avec nos discussions :

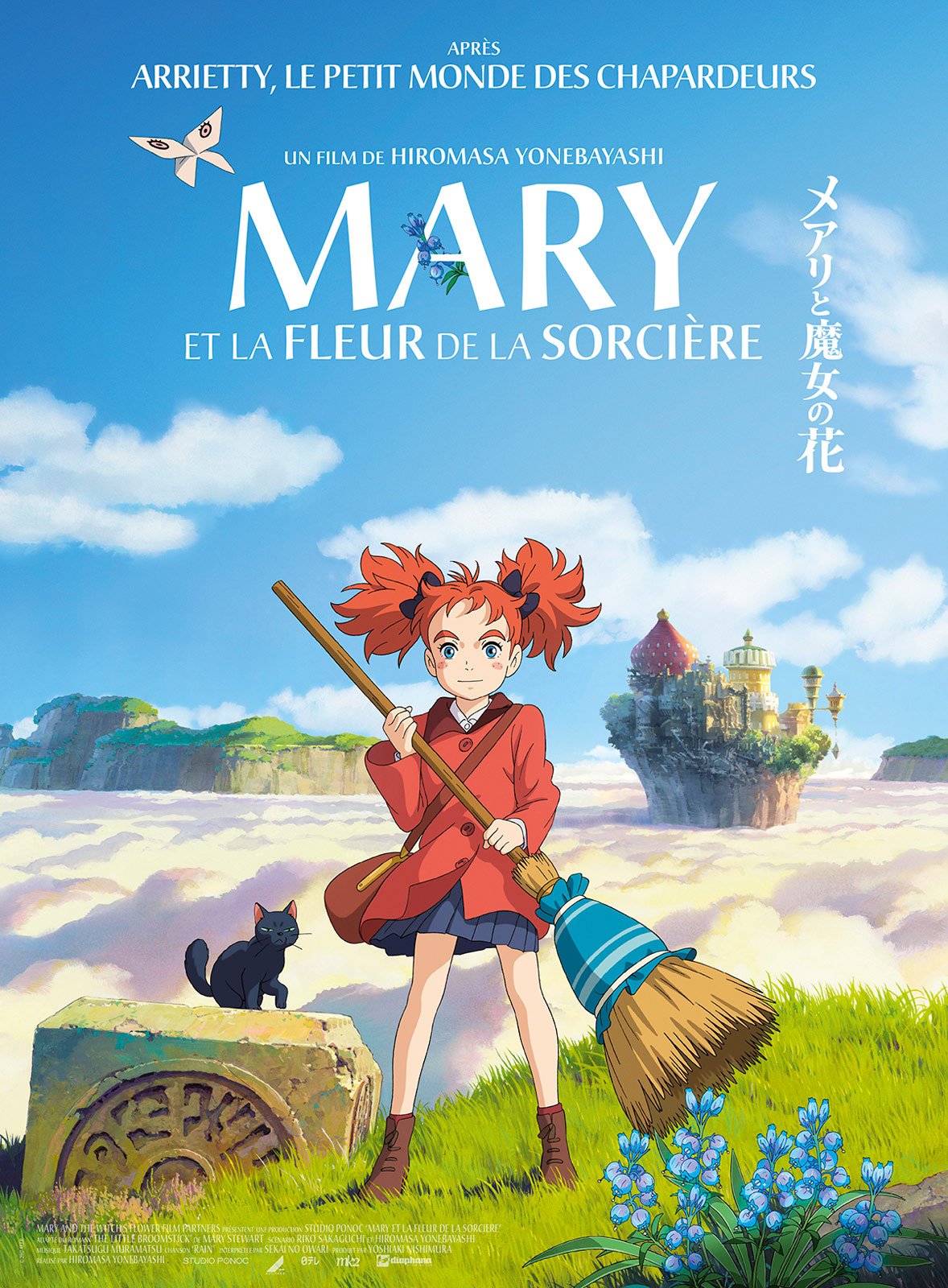

Mary et la fleur de la sorcière ou Mary and the Witch’s Flower. Par Hiromasa Yonebayashi.

Mes observations :

- Le film s’ouvre sur le feu qui symbolise la sorcière brûlée sur le bûcher.

- Une sorcière rousse s’envole sur son balais. Et elle a le feu qui lui suit. qui symbolise le danger que les femmes ressentaient.

- Des soldats se métamorphosent en poissons. Métamorphose animale.

- À cause de la fleur de la sorcière, des oiseaux se transforment en corbeaux.

- Mary tentent d’aider les autres. Elle ouvre la porte etc. Mais fait toujours des accidents. Elle se fait dire qu’elle peut pas aider parce que c’est une enfant.

- Elle est maladroite. Et impulsive. Elle fonce la tête baissée sans se poser de questions.

- Un garçon rit d’elle alors elle le déteste (Peter) parce qu’elle est gênée qu’il l’est attraper sur le vif d’une bêtise.

- Elle devient amie avec un chat noir (signe de la malchance). Ami de la sorcière.

- Superstition des cheveux roux : tout le monde la déteste. Elle n’a pas d’amis. Elle est exclue.

- Les chats essaie de l’empêcher de s’approcher des fleurs magiques appelées vol-de-nuit. Elle ne pousse que dans cette forêt et seulement une fois au 7 ans. Elles étaient prisées par les sorcières. On l’appelle aussi la fleur des sorcières.

- Il y a de la brume alors elle devrait pas aller dans la forêt mais elle y va quand même. Elle est la seule qui ne se sent pas menacée par la brume.

- Peter veut pas être méchant avec elle, mais il l’insulte malgré lui de singe roux.

- Tib (chat noir) lui lance un fruit de la fleur de sorcière et le balais peut tout d’un coup voler avec elle dessus. Le balais l’amène dans le ciel. Elle a son compagnon le chat noir. Le fruit contient les pouvoirs de la sorcière.

- Il s’approche d’une tempête et tout d’un coup elle est dans le monde des sorcières. Parallèle entre les deux mondes.

- Flanagan (un genre d’écureuil) est le gardien des balais.

- Elle est arrivée à la nouvelle école de sorciers.

- Règles de l’école : Veulent pas de retard. Chat doit être en laisse. Les intrus vont être transformer en quelque chose d’autre.

- Tib est évidement un régulier pour Flanagan parce qu’il est noir et a les yeux émeraude. Comme Mary est évidement une sorcière à cause de ses cheveux roux.

- Ses cheveux signifient la puissance et elle est tout de suite considérée comme une élève prodige à cause de la prémonition des cheveux roux. Sorcière rousse donc supérieur aux autres élèves. Elle est vu bien mieux dans le monde des sorcières que dans le monde des humains

- Sorcière en forme d’eau. Directrice fait peur. Sorcière méchante.

- Ils utilisent les avances technologiques dans l’école.

- Cours de métamorphose à cette école.

- Elle est considéré comme surdoué

- Elle met la faute de la fleur sur Peter. Elle fini par aller le sauver parce que c’est elle qui l’a mis en danger.

- Dans ce monde il existe des forces que personne ne peuvent contrôler. La fleur de la sorcière en fait partie. Les professeurs sont devenus méchants à cause de cette grande source de pouvoir. Sorcière qui a voler les fleurs du début pour protéger les élèves et empêcher des professeurs d’empirer la situation.

- Il essaie de transformer Peter et il détruit tout sur son passage. Il demande l’aide à Mary.

Dans l’histoire

- Représenter comme un vieille femme laide et repoussante (inquiétant) et aussi en parallèle, l’image d’une femme très belle et désirable, nudité. (figure érotique)

- l’aide, la servante absolue du diable, qu’elle soit belle ou laide.

- Focalisé sur la femme, misogynie.

- la figure de la sorcière se développe dans l’esprit de tous et les préjugés commencent à se former. (tentatrice, infanticide…)

- Pourtant, dans la chasse aux sorcières, la sorcière n’a pas de signes distinctifs par rapport à une femme normale, pas de vêtements particuliers.

- Ce n’est pas une femme qui se dit sorcière, mais les autres qui l’accusent et la dénoncent et c’est comme ça qu’elle devient une sorcière.

- Comme elle est capable de voler, son corps est plus léger. On pèse les femmes pour savoir si elles ont un poids normal dans les tribunaux.

- Test par l’eau : si une femme coule, elle n’est pas sorcière, mais si elle flotte s’en est une. Par contre, la femme qui n’.était pas un sorcière à couler donc elle est morte et une «sorcière» qui flotte sera ensuite brûlée au bûcher. Aucune n’est épargnée.

- Une sorcière aurait une marque physique du diable. Les tribunaux tentaient de trouver cette marque.

- Test de l’aiguille : si vous plantiez l’aiguille à un endroit sur le corps de la femme et qu’il n’en sort ni sang, ni douleur, c’est là précisément que le diable a marqué cette femme.

- Célèbres personnages associés aux sorcières : Ève, première femme et mère de l’humanité, Artémis (Diane), déesse de la chasse et de la lune, Circé, magicienne qui transforme les compagnons d’Ulysse en cochons, Médée, magicienne et prêtresse de la déesse Hécarte.

- La figure de la sorcière est née d’un amas de plusieurs figures (personnages) qu’on a associé à la définitions qu’on donnait à la sorcière.

- Grotesque, ridicule, dont on se moque. Figure de dérision, repoussoir

- Michelet (1862) : jeune, belle. Figure de rébellion. En marge. Incarnation de la femme qui fait peur. Pouvoirs. Femme indépendante. femme rebelle. Figure plus positive. ambivalence.

- Figure que l’on retrouve dans la pop culture : souvent figé dans les stéréotype (méchante sorcière dans Blanche-Neige, une femme se transforme en vieille sorcière pour arriver à ses fins ou dans le Magicien d’Oz, la sorcière de l’ouest avec son chapeau pointu et son nez crochu qui représentent des caricatures des sorcières.

- Contradiction dans la représentation : beau et laid, repoussant et sexy, aimée ou marginalisée.

- Archétype, on peut la mettre à toutes les sauces. Mais c’est toujours une femme qui a des pouvoirs

- 1970 : mouvement féministe. Incarnation de la révolte.

- Figure du rejet des monothéismes et du dogmatisme que els monothéismes peuvent représenter. Et du peu de place qui est accordé aux femmes dans ces monothéismes.

- Aujourd’hui, être une sorcière c’est avoir une vie spirituelle plus forte, être en phase avec la nature, certaine pratique de la magie. Identité et spiritualité qui ressemblent plus aux jeunes femmes d’aujourd’hui.

- Libération de l’oppression dont elle est sujet.

Dissertation

- Pourquoi les films d’animations?

Peut-être parce que le destinataire principal est l’enfant, j’ai l’impression que ces films banalisent le vécu de ses femmes en les rendant jeunes, belles et rigolotes. Alors qu’elles ne se résument pas qu’à cela.

- Pourquoi est-ce que j’interprète les films que j’ai écouté de cette manière? pourquoi est-ce que j’ai l’impression qu’on parle plus du fait que les protagonistes soient des jeunes filles que des sorcières.

Kiki la petite sorcière :

Description :

Ce film d’animation japonaise a été réalisé par Hayao Miyazaki et produit par le studio Ghibli en 1989. Il s’agit d’une adaptation d’un livre pour enfant d’Eiko Kadono paru en 1985.

Kiki, le personnage principal, est une jeune sorcière qui vient de fêter ses treize ans et qui quitte le foyer familial pour se former en tant que sorcière. Elle s’installe dans une nouvelle ville côtière, Koriko, avec son chat noir, Jiji, et rencontre une boulangère pour qui elle développe un système de livraison de colis en volant sur son balai. Son but est de se rendre au service de la communauté. Mais elle fait aussi face à plusieurs défis, lorsqu’elle commence à perdre ses pouvoirs. Elle doit apprendre à gérer ses émotions, à surmonter ses doutes et à trouver un nouvel équilibre entre son identité de sorcière et celle d’une simple jeune fille. Elle se lie tranquillement d’amitié avec un jeune garçon qui admire ses talents de sorcière et pour qui le plus grand désir est de pouvoir voler. Lorsqu’un accident survient et que Tombo, le jeune garçon, est en danger, Kiki doit retrouver sa confiance en elle pour le sauver. Finalement, Kiki retrouve ses pouvoirs et son assurance lorsqu’elle accepte enfin son identité, avec ou sans magie.

Hayao Miyazaki est ce qu’on pourrait appelé le Walt Disney japonais. On y retrouve le même type de dessins et de paysages et une certaine poésie dans l’animation. Certains thèmes centraux se répètent dans les films de se réalisateur dont l’écologie et la relation entre la nature et l’humain. Le tout sans être moralisateur et nous transportant dans des histoires à la fois fantaisistes et touchantes. Miyazaki réussit à faire du quotidien une aventure.

Ce film explore les thèmes de l’indépendance, de la transition vers l’âge adulte, de la confiance en soi et de l’acceptation de ses forces et faiblesses. Bien qu’il s’agit d’un film de sorcière, le cœur de l’histoire se trouve dans le parcours intérieur de Kiki et de ses défis personnels pour trouver sa place dans le monde.

Interprétation :

Le film est d’avantage basé sur les enjeux de Kiki a vieillir que sur le fait d’être une sorcière. On ne traite pas d’enjeux que les sorcières ont pu connaître à travers les époques, mais plutôt de ceux que les jeunes filles doivent faire face au quotidien. Son seul réel pouvoir est de pouvoir voler sur un balai. Et peut-être de parler à son chat.

Miyazaki utilise plutôt la figure de la sorcière pour parler de sujet plus banal. Sans pour autant être banal, le féminisme, la prise d’indépendance et d’affirmation.

Je me suis senti proche de Kiki parce qu’on ressent à travers le film ses joies et ses peines, ses espoirs et ses doutes. Tout ces sentiments sont ceux qu’a connus n’importe quelle jeune fille cherchant à gagner son indépendance et s’affirmer à travers son adolescence. J’ai senti ses préoccupations et éprouvé ses sentiments lorsque j’ai eu son âge. Comme n’importe quel enfant, Kiki s’ennuie après avoir passé de long après-midi à ne rien faire. Comme quoi, les choses sont parfois ennuyeuses pour tout le monde, même pour ceux qui ont des pouvoirs magiques. Car, malgré ceux-ci, Kiki n’en reste pas moins une fille ordinaire qui est habitée par le sentiment de torpeur que les adolescents connaissent tous trop bien.

J’ai ressenti ces angoisses soudaines face à l’indifférence générale de la population. J’ai reconnu ce comportement contradictoire de rejeter parfois la main qui nous est tendue.

Le film remémore aux parents et rassure les enfants sur la gène que l’on peut éprouver lorsqu’on s’installe dans la maison de quelqu’un d’autre, les peurs que l’on ressent lorsque les choses ne vont pas comme on l’avait prévu ou qu’un problème semble sans solution. Les jeunes filles regardant Kiki réussir peuvent espérer, elles aussi, se faire une place dans la société et être reconnue tout en restant elles-mêmes.

sa perte de pouvoirs magiques est en fait une métaphore de sa perte de confiance en elle-même. Le tableau, réalisé par une amie de Kiki, joue un rôle déterminant dans le fait que Kiki parvienne à retrouver sa confiance en soi. Ce tableau démontre que même ceux dont l’indépendance est réduite à son niveau le plus élémentaire, sont capables, à leur façon, de voler de leurs propres ailes, si on leur en donne l’opportunité et si on les encourage. Peut-être que sans ce tableau, Kiki n’aurait jamais retrouvé sa confiance en elle. On a tous un jour au besoin d’un petit coup de main pour nous remonter le moral et nous montrer que nous sommes plus que nous le pensons.

Lorsque j’ai regardé ce film pour la première fois étant plus jeune, je me suis reconnu en Kiki, non par ses pouvoirs, mais pat tous ce qu’elle vivait au travers du film.

Tous les enfants recherchent un jour ou l’autre une certaine autonomie. Peut-être pas aussi jeune qu’elle, mais quitter le foyer familial à un jeune âge a été pour moi la meilleure décision de la vie. Avoir une autonomie et me sentir enfin comme une personne à part entière était pour moi essentiel.

Dans ce film, le vol est comme une triple métaphore, évoquant aussi bien l’indépendance, la solitude ressentie lorsqu’on est différent, que le talent sous toutes ses formes.

Kiki, la petite sorcière est la célébration des personnes ordinaires (les personnages sont tous très attachants) et de la vie de tous les jours. Mais les faits à première vue anodins sont plus significatifs qu’il n’y parait…

Kiki pense que son chat perd l’usage de la parole, mais en fait c’est simplement parce qu’elle vieillit et elle n’a plus besoin de cette voix qui était en fait la sienne. Son chat était un peu comme un ami imaginaire qui, pour elle, la supportait dans ses aventures et ses moments plus difficiles. Cette voix disparait parce qu’elle peut enfin se rassurer par elle-même.

Mary et la fleur de la sorcière :

Description :

Ce film d’animation japonaise a été réalisé par Hiromasa Yonebayashi et produit par le studio Ponoc, formé d’anciens membres du studio Ghibli, en 2017. Il s’agit d’une adaptation d’un livre pour enfant de Mary Stewart nommé The Little Broomstick paru en 1971.

Mary est une jeune fille aux cheveux roux, vive d’esprit, mais maladroite, qui passe ses vacances d’été à la campagne chez sa grande-tante Charlotte. Un jour, alors qu’elle s’ennuie, elle décide d’aller explorer la forêt et découvre une fleur unique en son genre, nommée la fleur de la sorcière ou Fly-by-Night, qui possède des pouvoirs magiques extraordinaires, mais qui ne dure que pour une courte période. Elle découvre aussi un vieux balai qui sous l’effet de la fleur se transforme en un balai magique. À cause de celui-ci, elle se retrouve à voler au-dessus des nuages vers une école de magie prestigieuse, l’école Endor. L’école est dirigée par Madame Mumblechook, la directrice, et le Docteur Dee. Ils sont aussitôt impressionnés par les talents magiques de mary et la considère comme une élève surdouée. Mary découvert rapidement que ces personnes sont mal intentionnées et que l’école cache de lourds secrets. Ils sont prêts à tous pour avoir accès à la fleur magique pour l’utiliser à des fins scientifiques pour transformer des animaux et des humains en êtres supérieurs. mary se retrouve donc coincée dans ce monde qui n’est pas le sien à cause de ses pouvoirs éphémères. Dans le monde des humains, elle se fait un ami nommé Peter qui sera capturé par les sorciers pour être utilisé dans leurs expériences. Elle a recours une dernière fois à la magie pour sauver son ami et elle détruit ensuite cette source de magie dangereuse lorsqu’elle réalise que la magie a des limites et que et que la véritable force réside dans la volonté de faire ce qui est juste. Mary comprend qu’elle n’a pas besoin de la magie pour être spéciale.

Ce film explore les thèmes de la quête d’identité, du danger de l’ambition démesurée et de la responsabilité personnelle. Il montre que les pouvoirs magiques ne définissent pas une personne et qu’il faut plutôt se baser sur sa propre force intérieure et prendre des décisions fondées sur son courage et sa détermination. L’acceptation de soi et le courage d’être soi-même sont des qualités importantes.

Interprétation :

Juste par le fait que Mary soit rousse, les autres sorciers avait une image préconçue d’elle, la considérant comme une sorcière exceptionnelle. Comme Mary, nous avons tous déjà eu à faire face à des préjugés ou des gens qui se basait seulement sur les apparences pour déterminer la qualité d’une personne. C’est vrai qu’il est toujours plus simple de s’arrêter au physique que de devoir creuser plus en profondeur.

Je crois que pour chaque évènements qui nous arrive, il ne faut pas regretter, mais plutôt en tirer une leçon. Je ne pense pas que Mary regrette d’avoir découvert se monde de sorciers, mais elle a clairement compris qu’elle ne devait plus, à l’avenir, explorer des choses qu’elle ne comprenait pas ou qui la dépassait.

La fleur est une chose puissante, et comme toute chose qui amène autant de pouvoirs, certaines personnes deviennent complètement fous étaient une fois face à toutes ces possibilités. madame Mumblechook et le Docteur Dee n’ont pas su gérer cette source de pouvoir qui leur a rapidement monter à la tête et ils ont oublié tout ce qui était bon dans se monde.

Liens externes :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiki_la_petite_sorci%C3%A8re

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_et_la_Fleur_de_la_sorci%C3%A8re#Fiche_technique