«You had to cling to this sort of image, because if you didn’t then you might have to face the fact that bad things happened because ordinary people, the kind who brushed the dog and told their children bedtime stories, were capable of then going out and doing horrible things to other ordinary people. It was so much easier to blame it on Them. It was bleakly depressing to think that They were Us. If it was Them, then nothing was anyone’s fault. If it was Us, what did that make Me? After all, I’m one of Us. I must be. I’ve certainly never thought of myself as one of Them. No one ever thinks of themselves as one of Them. We’re always one of Us. It’s Them that do the bad things. »

Pratchett, TERRY, Jingo, HarperCollins e-books, 1997, p.127.

Pour créer un personnage en animation, on commence par décrire celui-ci avec une courte phrase : un.e [nom] [adjectif] qui [quelque chose qu’il/elle fait]. Par exemple, un chat maladroit qui a faim. Ou encore, une bibliothécaire bruyante qui perd toujours ses lunettes.

Maintenant, sans y penser, composez une phrase avec la même formule pour une sorcière. Choisissez la première chose qui vous vient à la tête. Une sorcière maléfique qui concocte des potions? Une sorcière pleine de verrues qui se déplace sur son balai? Une sorcière perfide qui terrorise les enfants?

Ensuite, imaginez-la, physiquement. Fort probable est-il qu’elle est vieille et laide, peut-être a-t-elle la peau verte, un long nez couvert de verrues, elle est vêtue d’une robe et d’un chapeau pointu noir. Il ne faut surtout pas oublier son petit chat noir qui la suit partout!

La première image que l’on se fait, en pensant à une sorcière western, est sensiblement la même d’une personne à l’autre. Ce courant de pensée se retrouve également dans les studios d’animation et d’autres médias (films de prise de vue réelle, livres, bandes dessinées, etc.). Pourquoi le personnage de la sorcière, qu’il soit bon ou mauvais, perpétue-t-il encore les mêmes clichés et stéréotypes dans les médias? Pourquoi ce personnage ne représente-t-il jamais les véritables « sorcières d’antan »?

Étant étudiante en dessin animé, j’ai appris à discerner et identifier facilement les choix de design de personnages fictifs. Le langage des formes et des couleurs, les accessoires ou vêtements fréquemment utilisés pour un certain archétype ou encore les personnalités les plus souvent associées à ceux-ci. Lorsqu’il en vient à la sorcière, il n’y a pas d’exception. Je remarque presque toujours la perpétuation des mêmes stéréotypes, même quand certains personnages tentent de renverser ceux-ci. Je présenterai une hypothèse pour tenter d’élucider pourquoi la sorcière est toujours représentée sensiblement de la même manière, avec ses caractéristiques logées profondément dans le personnage.

Pour commencer, d’où vient leur image reconnue par tous?

Les origines du chapeau pointu lui-même ne sont pas encore clairement élucidées; plusieurs hypothèses furent formulées, pointant vers la Chine, les juifs ou bien les Quakers, entre autres. Toutefois, La Méchante Sorcière de l’Ouest, du conte Le Magicien d’Oz, semblerait être l’initiatrice du look ensorcelé, avec son chapeau pointu, sa robe noire, sa peau verte et son grand nez crochu. Elle aurait universalisé l’apparence western de la sorcière. Pour ce qui en est du balai, plusieurs chercheurs formulent une hypothèse reliée à la sexualité. Un peu drôle que la sorcière, toujours une femme, soit associée à un objet servant à accomplir des tâches ménagères.

Mais il y a d’autres facteurs au-delà de l’apparence. Les femmes accusées de sorcellerie étaient à la base des personnes instruites, elles utilisaient les ressources naturelles à leur disposition qui étaient partagées et vivaient selon leurs propres règles, basées sur des coutumes et des traditions, et non des lois écrites et établies. Mais quand est arrivé l’État moderne, soudainement, elles étaient des voleuses, incultes et sans lois qu’il fallait éradiquer, de crainte qu’elles ne causent le mal et ne détruisent le nouvel ordre social, prônant l’établissement d’un pouvoir, d’une autorité et de la privatisation des propriétés. Et puis, grâce à son imagination vive, l’Homme s’est créé une antagoniste dans sa société de droits. Ils ont créé un vilain qui leur donnerait automatiquement le status des gentils, et donc, prouverait que l’État de droit était le bon chemin à suivre. Autrement dit, il fallait une raison pour persécuter la femme, pour la démoniser pour sa façon différente de penser et d’opérer. Et donc, d’un désir d’autorité est née la chasse aux sorcières. L’Homme avait trouvé une justification pour la persécution d’individus marginalisés et d’un même coup, avait créé un nouveau personnage qui perdurerait à travers de nombreuses époques.

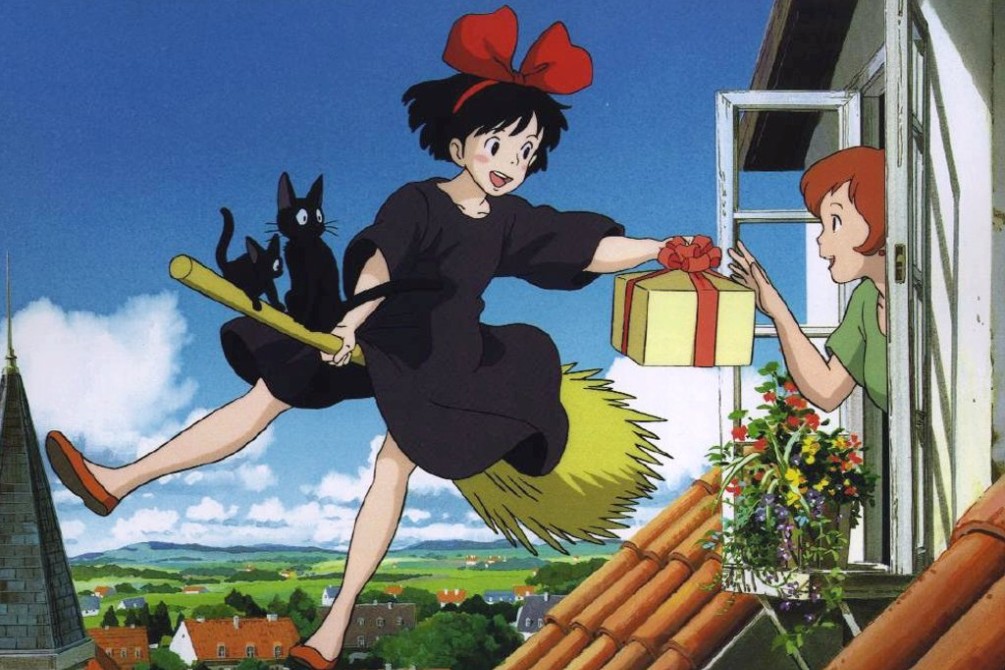

Évidemment, il faut admettre que certaines sorcières sont en effet des personnages que tous adorent. Pour en nommer quelques-unes, les sœurs Anderson de Hocus Pocus, Ursula et Maléfique sont toutes des personnages cochant plusieurs cases typiques de la figure clichée de la sorcière maléfique. Elles sont tout de même adorées par le public. Il y a également les bonnes sorcières, telles que Kiki la petite sorcière, Luz Noceda et Sabrina Spellman. Toutefois, tous ces personnages, bons ou mauvais, restent liés par au moins une caractéristique ou une autre typique de la sorcière. Soit elles jettent des sorts, se déplacent sur un balai ou portent une robe noire, par exemple.

Une représentation désirable

Nous pourrions en conclure que le public raffole des histoires de sorcières tirées tout droit de l’imagination. Qu’en est-il de la représentation des « véritables sorcières »? Elle est quasi inexistante. C’est comme si personne, en parlant du public général, ne voulait apprendre l’origine des femmes ayant été traitées de sorcières, celles qui ont souffert de ce nom, de persécution et d’accusations de magie, sous un angle télévisé ou bien écrit sous forme d’histoire.

Comme tant d’autres événements, l’Homme refuse d’admettre son erreur et tente de détourner toute remise en question en l’enfouissant sous les meilleurs aspects de l’incident. Personne ne veut voir le côté macabre de la chose et les médias (livres, séries, films, etc.) s’assurent de toujours répondre à la demande du public, donc, de retirer tout ce qui pourrait être désagréable pour l’audience ciblée. Par exemple, les films Marvel qui idéalisent la guerre en n’abordant jamais les conséquences de la destruction de la moitié d’une ville dans le conflit, ou encore même la romantisation de la relation d’Hadès et Perséphone dans la mythologie grecque, qui, à la base, était un enlèvement et un mariage forcé. C’est le déni.

Autrement dit, la figure de la sorcière est énormément banalisée. Tellement qu’on ne peut plus discerner ses liens avec la persécution, la haine et la peur qui ont donné naissance à cette image en premier lieu. Et on ne veut pas les discerner, non plus. Ils sont enfouis sous l’excuse que l’aventure d’une femme puissante dotée de pouvoirs est plus intéressante que d’apprendre la véritable histoire de femmes vulnérables cachée derrière l’origine de cette figure.

Une figure immuable

Pour en revenir à notre problématique, la représentation des sorcières, à la base, n’a jamais changé. De plus, il est, selon moi, trop tard pour se débarrasser entièrement de la figure stéréotypée de la sorcière. Elle est une personnalité trop reconnue pour être oubliée ou bien réinventée à zéro, ses caractéristiques offensives en sont devenues intrinsèques à son image. Encore aujourd’hui, on retrouve des femmes pratiquant la magie, vêtues d’un chapeau pointu ou d’une robe noire et se déplaçant en balai dans les médias. Parfois même, on retrouve à nouveau sa personnalité perfide et sournoise, cherchant toujours le malheur. Cette représentation est toujours perpétuée, car, selon moi, le public préfère cette image. Elle est plus douce aux yeux, plus amusante, comparée au portrait de femmes étant chassées et brutalisées. Personne ne souhaite entendre à propos de la violence s’étant perpétrée, de peur de se sentir moindrement coupable. Alors, on continue d’encourager la même image à l’allure faussement offensive en ignorant la douleur à son origine. De toute façon, s’il n’y a aucun média populaire traitant de l’histoire des femmes accusées de sorcellerie, c’est comme si ça ce n’était jamais passé, non? C’est comme si nous déviions notre regard du bûcher, sous le prétexte que la lumière du feu était trop aveuglante.

Bibliographie

Stardust, LISA, «So, There’s Actually a Reason Why Witches Wear Pointed Hats and Fly on Brooms», InStyle, 10 juin 2022, https://www.instyle.com/fashion/clothing/witch-outfit-history-theories

- Pruitt, SARAH, «Why Do Witches Ride Brooms? The History Behind the Legend», HISTORY, 19 octobre 2020, https://www.history.com/news/why-witches-fly-on-brooms ↩︎