« Y’en a, c’est de l’art, d’autres du barbouillage. C’est une façon de s’exprimer. Je trouve que ça met de la vie. Le graffiteur est un peu punk. C’est quelqu’un qui doit être un peu flyé. »

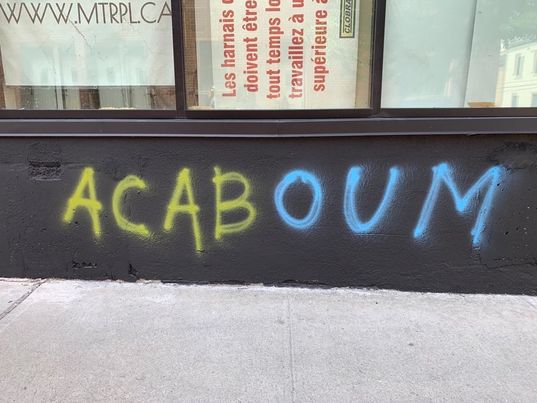

Il suffit de déambuler près du cégep, de fréquenter le café étudiant ou de sillonner les nombreuses rues du plateau afin d’observer d’un oeil curieux des inscriptions ou des dessins griffonnés sur les murs. Ces expressions artisitiques plutôt illicites sont plus communément appelés des «graffitis». Pour certains, l’art de la canette est une manière de s’exprimer, de laisser sa trace à travers le temps ou même de revendiquer une idée politique. Pour d’autres, cette forme d’art visuel se définit par une dégradation du paysage urbain nécessitant d’être proscrite.

Le Boulevard Saint-Laurent regorge de murales explosives en couleurs et en originalité. Montréal doit sa popularité esthétique notamment grâce à ses nombreuses oeuvres urbaines jonchant les murs de la métropole. Les muralistes, les confectionneurs de ce type d’oeuvre, se font généralement interpellés par la ville afin d’embellir les murs ternes de certains édifices précis. Ainsi, contrairement aux graffitis, ces compositions artistiques ne sont pas toutes illégales.. Cependant, la peinture en aérosol du muraliste côtoie bien souvent d’un peu trop près la canette du graffiteur. Une rivalité se crée entre ces deux types d’artistes : un conflit naît entre le graffiteur provenant d’une communauté marginalisée et le muraliste accumulant les contrats avec la ville afin d’y exposer ses oeuvres en toute légalité. Des murales sont vandalisées, des graffitis sont barrés. Comment se fait-il qu’il existe une concurrence entre ces deux milieux possédant pourtant énormément de similitudes? Et pourquoi l’art du graffiti est-il proscrit?

Mon opinion par rapport à ce mouvement

Avant d’entamer mes recherches, je possédais déjà certaines connaissances par rapport à la culture du graffiti. J’ai toujours été intriguée par le symbolisme derrière ces curieuses calligraphies urbaines. Je collectionne sur mon téléphone cellulaire les photos de graffitis que je trouve personnellement intéressantes. Même si mon entourage familial condamne cet art – que celui-ci qualifie d’ailleurs de pur vandalisme -, je pense que le graffiti comporte une certaine beauté distincte, un caractère captivant qui mérite d’être observé et apprécié. Lorsque je me promène, je prête une attention particulière à l’art urbain se faufilant à travers mes pas. Je contemple l’originalité de ces dessins, la diversité dans les couleurs et les styles. Depuis le début du cégep, je côtoie certains individus s’exprimant artistiquement à travers le «street art». Malgré le fait que les graffiteurs demeurent plutôt discrets par rapport à leur sphère artistique afin de ne pas s’attirer des ennuis, la plupart des connaissances que je possède par rapport à ce milieu proviennent de ces amis.

Toutefois, je condamne certaines formes de graffiti : Celles qui se retrouvent sur des petits commerces, des lieux de cultes, des monuments historiques ou d’autres oeuvres d’art doivent selon moi être retirées et proscrites. Même si je trouve très intéressant le côté politique derrière le graffiti, je ne pense pas que cette forme d’art mérite sa place sur des édifices appartenant à des individus issus d’un milieu précaire ou encore des murs d’églises, de mosquées, de synagogues ou sur des patrimoines historiques importants. Je comprends que les graffiteurs souhaitent s’attaquer à la propriété privée et à l’autorité en s’appropriant des façades d’édifices, mais il est crucial de faire preuve d’un minimum de respect envers ceux qui ne forment pas l’élite sociale, ceux qui croient en une religion et ceux qui nous ont précédés.

L’histoire du graffiti dans les rues de la métropole montréalaise (contexte historique)

Au courant des années 80, la culture du Hip-Hop atteint une notoriété considérable. Les communautés marginalisées répondent à l’oppression qu’elles subissent en développant leur propre scène artistique hors des conventions communes. Des groupes de jeunes se rassemblent dans des lieux urbains «underground», souvent abandonnés ou en piètre état. C’est en se regroupant qu’ils élaborent leurs propres signatures en s’initiant à l’art de la canette. À l’origine, les graffitis représentaient des formes de calligraphies. On surnommait ainsi ces artistes des temps modernes les «Writers». Les graffiteurs, qui sont plus communément appelés des tagueurs, prennent possession des façades des bâtiments (plus particulièrement celles qui sont difficiles d’accès) afin d’y laisser leur trace et de se démarquer. Ce phénomène artistique constitue une manière de faire entendre son nom de rue par le biais des ouï-dires à travers l’ensemble des citoyens moyens et des autres communautés de graffiti. Bref, un moyen de se faire (re)connaître.

La dimension politique du graffiti

Le graffiti possède également une connotation politique : pour susciter la controverse, certains tagueurs interpellent la population en laissant un message ou leur propre signature sur des immeubles en hauteur, délabrés ou même sur des ponts afin de forcer les gens à jeter un coup d’oeil sur des édifices qu’ils ne remarquent plus ou qu’ils n’ont jamais remarqués auparavant. D’ailleurs, la simple définition du graffiti s’inscrit dans une dimension politique : en laissant sa marque sur les murs de la ville, les graffiteurs s’attaquent directement à la propriété privée. Le graffiti comporte un symbole anarchiste voulant défier l’autorité. Puisque ce mouvement artistique s’est initialement développé au coeur des communautés marginalisées, plus particulièrement les communautés «punk», cette forme d’art remplissait l’objectif principal de s’opposer à l’idéologie libérale-capitaliste. Les tagueurs résistent à l’autorité afin de répondre à l’oppression qu’ils subissent en tant qu’individus issus d’une classe sociale pauvre et mise à l’écart du reste de la société. Tout comme les autres branches de la culture du Rap et du Hip-Hop, ces artistes à la canette répondent à l’injustice en développant leur propre sphère artistique. Le «street art» représente leur propre manière de s’exprimer.

Certains graffiteurs améliorent leurs techniques et décident d’élargir leurs horizons. Petit à petit, leur art se développe et devient de plus en plus reconnu par autrui. Au lieu de simplement inscrire leur nom d’artiste sur les murs, ils laissent leur trace en les peinturant. De grandes murales jonchent les murs de la métropole. Ces virtuoses de la canette sont des muralistes. Même si ces murales constituent des oeuvres d’art plus «élaborées» que de simples graffitis, elles restent tout de même illégales.

Ainsi, en tentant de défier l’autorité, les graffiteurs et les muralistes se réservent inévitablement une place sur la liste rouge des institutions municipales. Chaque année, la métropole de Montréal investit des sommes importantes afin de nettoyer les graffitis. À ses yeux, ces formes d’art sont des exemples concrets de vandalisme et de dégradation de l’esthétisme de la ville. En outre, puisqu’il est impossible d’encadrer l’art urbain (ce qui en fait d’ailleurs son essence), l’enjeu ne cesse de s’agrandir et de causer des maux de têtes à la municipalité. Afin de remédier à la situation et d’encourager d’une certaine façon l’art urbain sans que celui-ci prenne des proportions hors nomes, la ville donne des contrats à certains artistes reconnus pour donner un peu de couleur et de chaleur à des édifices ternes spécifiquement choisis par la municipalité. En s’assurant qu’ils respectent un cadre approprié, Montréal permet à certains muralistes d’étaler leur palette de couleurs un peu partout dans la métropole. Ces murales deviennent alors des oeuvres entièrement légales.

Une rivalité se forme…

Comme mentionné précédemment, le «street art» constituait à l’origine une forme d’expression artistique visant à s’opposer à l’autorité mise en place. En collaborant avec les institutions municipales afin de créer des oeuvres en toute légalité, la dimension politique de cet art perd tout son sens. Les muralistes qui étaient initialement des tagueurs méconnus du public et issus d’un milieu marginalisé contribuent désormais à un système qui les opprimaient par le passé. L’opprimé signe des contrats avec les «oppresseurs». Pour les graffiteurs, cette action représente un acte de trahison envers sa communauté et ses origines. Des muralistes qui s’approprient un mur où des graffitis y sont déjà présents est un phénomène assez fréquent au sein de la métropole. En conséquence, les graffiteurs laissent leur marque sur les oeuvres des muralistes afin de rivaliser contre eux.

En outre, certains muralistes provenant de l’étranger viennent à Montréal et s’approprient les milieux fréquentés par les artistes à la canette. Les tagueurs reprochent non seulement à ces individus de s’attribuer l’espace d’autrui, mais également de décider volontairement de ne pas s’informer sur les particularités et l’historique de l’arrondissement dans lequel l’oeuvre sera réalisée. On assiste ainsi à une gentrification progressive de certains quartiers montréalais fréquentés par les artistes du graffiti. Phénomène intéressant : les murales illégales sont largement moins vandalisées que celles qui sont légales. Les graffiteurs s’opposent à l’autorité et à l’élite, mais respectent le territoire des siens, ce qui explique pourquoi les murales réalisées par des artistes plus marginalisés sont très peu dégradées.

Un art éphémère

En conclusion, l’art urbain se traduit notamment à travers le graffiti et la création de murales. Passant de l’illégalité à la légalité, ces formes d’art ne cesseront d’attirer les yeux curieux des citoyens… Ainsi que ceux de l’autorité policière. La sphère artistique du graffiti demeure assez méconnue et incomprise par le public. En prenant le temps de se questionner par rapport à la signification derrière ces calligraphies inscrites sur les murs, il serait ainsi possible de développer collectivement une meilleure compréhension et une plus grande ouverture d’esprit par rapport à l’essor de la culture du graffiti.

Afin de permettre discrètement la pratique du graffiti, quelques arrondissements dans Montréal ont décidé de laisser des murs spécifiquement dédiés à cet art. Les murs légaux permettent aux virtuoses de la canette de s’exprimer librement et d’imprégner leur signature tout en contribuant à l’embellissement des rues de la métropole. Au fil des semaines, les oeuvres sur ces murs changent constamment. De nouveaux graffitis ou dessins sont sans cesse rajoutés à la mosaïque de couleurs. Les démarcations faites à la canette sont peut-être éphémères, mais l’amour partagé par les artistes de rue pour cet art florissant transcende le temps ainsi que les intempéries.

(toutes les photos ont été prises par moi)