Échantillonnage autour des questions :

- Qu’est-ce qui en nous, nuit à la relation avec les peuples autochtones?

- Serait-il possible de nous disposer à entrer en relation?

Voir l’album «L’amour» de Philémon Cimon pour faire des liens avec l’enquête

À consulter :

- Je suis une maudite sauvagesse par An Antane Kapesh

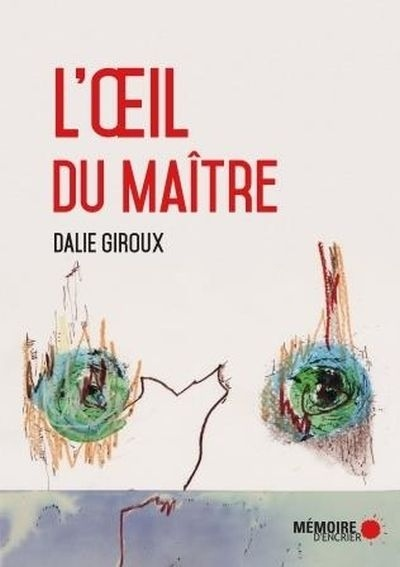

- L’oeil du maître de Dalie Giroux

Quelques articles de référence par Dalie Giroux :

https://erudit-vieuxmtl.proxy.collecto.ca/fr/revues/globe/2012-v15-n1-2-globe0483/1014635ar/

Le territoire de l’âme, l’écriture, la matière. Politique de la parole de Pierre Perrault – Dalie Giroux

Quelques extraits de l’essai qui pourraient être utiles pour mon enquête :

Le refus de nommer, de représenter, de coloniser, d’écrire est explicite chez Perrault qui dit, à propos de son cinéma : « j’ai abdiqué l’écriture et confié à la caméra le soin de décrire leur réalité. À leur parlure de les nommer » (p. 36). Et encore : « et tout compte fait, dans mes films, je ne prends pas la parole, je la donne » (p. 16).

(Est-ce qu’on essaie pas de faire une fiction de l’histoire des peuples autochtones? Voir comparaison entre An Antane Kapesh et Rapport)

Sous la formule du refus de la fiction, Perrault défend en somme

dans l’épistémologie de sa pratique cinématographique l’éternité du territoire

de l’âme. Cette défense implique nécessairement une forme de programme

politique, avec ses valeurs, ses concepts, ses propositions, ses stratégies et ses

tactiques. Deleuze indique bien d’ailleurs un lien entre la théorie de la

représentation manifeste dans la pratique de Pierre Perrault et une certaine

concep tion de l’action politique. Il la définit ainsi :

Ainsi, quand Perrault critique toute fiction, c’est au sens où elle forme

un modèle de vérité préétabli, qui exprime nécessairement les idées

dominantes ou le point de vue du colonisateur, même quand elle est

forgée par l’auteur du film. La fiction est inséparable d’une « vénéra –

tion » qui la présente pour vraie, dans la religion, dans la société, dans

le cinéma, dans les systèmes d’images. Jamais le mot de Nietzsche,

« supprimez vos vénérations », n’a été aussi bien entendu que par

Perrault. Quand Perrault s’adresse à ses personnages réels du Québec,

ce n’est pas seulement pour éliminer la fiction, mais pour la libérer du

modèle de vérité qui la pénètre, et retrouver au contraire la pure et

simple fonction de fabulation qui s’oppose à ce modèle. Ce qui s’op –

pose à la fiction, ce n’est pas le réel, ce n’est pas la vérité qui est tou –

jours celle des maîtres ou des colonisateurs, c’est la fonction fabula –

trice des pauvres, en tant qu’elle donne au faux la puissance qui en fait

une mémoire, une légende, un monstre26.

Référant à un imaginaire progressiste et succombant à sa propre tentation

métaphysique, Deleuze estime que le geste cinématographique de Perrault

consiste à libérer la fonction fabulatrice des pauvres, à la libérer des griffes de

la fiction impériale. Perrault serait selon lui une avant-garde poétique de la

révolution, un libérateur de l’imaginaire populaire, un contempteur de la

vérité qui est toujours celle des maîtres.

Je pense que Deleuze ici ne se trompe peut-être pas tout à fait,

mais quand même un peu. D’abord, dans le projet du cinéma vécu, il me

semble que ce sont plutôt ces cultivateurs, ces pêcheurs et ces chasseurs, ces

habitants, ces Autochtones, ces pauvres, ces demeurés, ces vieux concombres,

ces marginaux, ces illettrés, ces vaincus, ces défricheurs de pays, ces construc –

teurs de pourrillons qui libèrent Pierre Perrault de la fiction impériale, qui lui

donnent accès aux arcanes de la mémoire inaugurale. Je pense que ces

intercesseurs sont pour Perrault tout sauf des pauvres dont il faudrait libérer

la fonction de fabulation. Ce serait plutôt le présent qu’il faudrait libérer de

la fiction impériale, par l’amour et par la mémoire, en plaçant le caméramage

au milieu de la parole. Libérer leurs fils locataires peut-être, leurs fils lettrés,

professionnels, engagés, délocalisés, dépossédés, souverains culturels, mais

pas ces pères pauvres, surtout pas eux.

Principe d’amitié. Dans une réplique à Paul Warren qui lui repro –

che de mettre en scène les gens qu’il filme, les éloignant par là de leur réalité

pour en faire des personnages de fiction, Pierre Perrault souligne la fonction

d’amitié qui inspire ses projets documentaires : « J’essaie de rejoindre le

meilleur de chacun. De les filmer en état de grâce. Là est la vérité de chacun.

Et je ne filme jamais que des gens que j’aime, que je trouve beaux. Que j’ap –

prouve. Qui me révèlent à moi-même6 ». Et plus loin, il ajoutera à ce même

propos : « J’obéis à mes amitiés. Je filme ce que j’aime7 ». Il s’agit donc pour

Perrault, dans cette réalité qui s’oppose à la fiction, d’un état de grâce : les

per sonnages sont mis en image, encadrés, dans ce qui pourrait être dit leur

puis sance maximale. Cette puissance prend à sa crête la forme de l’expression

pure de la fabulation, et celle-ci ne peut être saisie que dans l’espace relation –

nel que produit l’amitié. La vérité des gens se révèle dans le regard aimant,

celui de la « caméra fraternelle ».

L’auteur ne doit donc pas se faire l’ethnologue de son peuple, pas plus

qu’inventer lui-même une fiction qui serait encore une histoire

privée : car toute fiction personnelle, comme tout mythe imperson –

nel, est du côté des « maîtres ». C’est ainsi qu’on voit Rocha détruire

du dedans les mythes, et Perrault dénoncer toute fiction qu’un auteur

pourrait créer. Il reste à l’auteur la possibilité de se donner des « inter –

cesseurs », c’est-à-dire de prendre des personnages réels et non fictifs,

mais en les mettant eux-mêmes en état de « fictionner », de « légen –

der », de « fabuler ». L’auteur fait un pas vers ses personnages, mais les

personnages font un pas vers l’auteur : double devenir. La fabulation

n’est pas un mythe impersonnel, mais ce n’est pas non plus une fic –

tion personnelle : c’est une parole en acte, un acte de parole par lequel

le personnage ne cesse de franchir la frontière qui séparait son af faire

privée de la politique, et produit lui-même des énoncés collectif

(Gilles DELEUZE, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 289)

La différence révolutionnaire de la fabulation, ce que Deleuze appelle « dou –

ble devenir », est le cœur de la pratique cinématographique de Perrault, de la

même manière qu’elle définit la méthode exégétique de Gilles Deleuze. Il

faut aimer ses personnages, il faut aimer ses auteurs – l’amitié est le canal du

double devenir, et c’est ce double devenir qui est producteur d’énoncés

collectifs.

Il y va de cette manière d’une conception de la connaissance selon

laquelle la production d’énoncés vrais exige une disposition érotique

particulière, et selon laquelle, en conséquence, la vérité ne peut advenir que

de manière relationnelle, et donc au présent.

L’esprit ne pense pas le monde en parcourant l’espace, en écoulant le

temps, mais en passant d’un lieu à l’autre, d’un temps à un espace,

d’une chose à l’autre. Le montage, c’est un peu le travail de l’esprit sur

la matière. C’est ne pas se laisser ligoter par l’image sainte ou la parole

d’évangile. Le montage, c’est une transgression de la chronologie,

donc une réflexion. Une réflexion sur la mémoire. Ou plutôt une

réflexion sur la réalité, grâce à la mémoire inaugurale. Nous entrons

de plain-pied dans le territoire de l’âme. Un territoire à explorer. À

réaliser. À inaugurer. Comme Cartier inaugure un fleuve en notre

faveur. Par le récit du voyage11. (. Pierre PERRAULT, Cinéaste de la parole.

Entretiens avec Paul Warren, op. cit., p. 93)

Perrault insiste en particulier sur la transgression de la chronologie, qui serait

une façon d’entrer dans cette autre dimension qu’il appelle le territoire de

l’âme. Dans cette dimension, la mémoire et la réalité manifestent leur soli –

darité dans des images-sons qui oscillent entre le tactile et l’insondable, entre

l’espace et le temps, entre le lieu et l’origine. Ces images-sons font l’effet d’un

vécu radicalement présent et situé et pourtant éternel comme l’écho du

monde. Comme une promesse.

Le cadre de

l’image du cinéma vécu est limé, il fuit : l’équipe de tournage est avec la com –

munauté de pêcheurs et le spectateur est avec cette équipe de tournage et ces

pêcheurs, dans l’humanité et non devant la divinité. Il n’y a plus de spectacle,

il n’y a qu’une exigence – celle de nommer ce que l’on ne connaît pas, cette

matière23.

« Qui voudrait échanger sa mère pour une actrice24 ? »

C’està-dire : qui préfère la fiction à la réalité ?

Quand Perrault proclame que son maître est la parole populaire27, il signifie

son ardent désir de conjurer l’aliénation mentale imposée par les maîtres, son

souhait de battre le mensonge de la fiction colonisatrice par l’humble vérité

de la parole vivante. Il y a une conception libertaire du langage dans sa pen –

sée.

La notion d’écriture incarne ainsi dans la pensée de Perrault le vi –

sage multiforme de l’oppression. Elle nomme le système linguistique des

grands accumulateurs de puissance qui hantent la parole ordinaire : Paris, sa

grande littérature et ses imitateurs ; Rome, son royaume hors de ce monde et

ses petits clercs ; Hollywood, son scénario de film et son industrie culturelle ;

Ottawa, son fédéralisme rentable et ses rois nègres ; la Iron Ore Company,

son argent et ses boîtes à lunch. Ce que Perrault nomme écriture est le mode

poétique ou la forme mentale de l’appropriation impérialiste, chrétienne,

capitaliste et fédérale, cette représentation sacrée29 qui occupe le territoire de

l’âme, qui ruine la fonction poétique populaire.

Quand l’image propose une fiction qui se prétend réelle (la reli –

gion, l’empire, les Expos, les jeux olympiques, Brigitte Bardot et Marilyn

Monroe, le spectaculaire, les images plus grandes que nature, Snoopy, les

dau phins bleus de Floride qui font du cirque dans un aquarium Alcan), elle

est le lieu possible et avéré de l’idéologie, du texte autoritaire, de l’écriture qui

écrase la vie sur elle-même. L’écriture qui envahit le territoire de l’âme, à dis –

tance, pour des intérêts qui n’ont rien à voir aux vies qu’elle met ainsi en

scène, rien en commun avec les paroles qu’elle conjure.

Non seulement l’écriture impériale est un facteur d’oubli de la parole, mais

elle est une force active et consciente de destruction de la faculté de parler, de

fabuler, d’inventer. Perrault vit cette destruction à la fois comme une défaite

politique et comme une douleur intime, soulignant parfois de manière socra –

tique le caractère humiliant de « ce phénomène qui pollue l’âme et le

langage34 ».

Il y a d’une part les images produites par les puissances accumulées,

réifiées, fétichisées, plus grandes que

nature, ces fictions qui embaument le vécu aliènent le présent, et il y a

d’autre part les images qui résistent, qui habitent, qui arrivent par le vaisseau

de la parole. Il y a d’une part les puissances de capture, l’Église, l’État, le

Capital, et d’autre part la machine de guerre, le vécu ordinaire, la puissance

qui fuit.

Le cinéma vécu est une prise en charge politique du problème de la repré –

sentation et une prise de position radicale en faveur du régional, du vernacu –

laire, de l’oral – en faveur d’une certaine idée de la liberté. « J’ai proposé une

voie, une façon de regarder les hommes. Une façon d’échapper à l’écriture

impériale. De ne pas me sentir aliéné par l’écriture35… ». Cinéma en voyage

au pays du peuple, l’image qui en surgit est le fruit d’une conjuration de la

fiction en faveur de la réalité. Par amour fraternel pour ceux qui parlent.

Pour entendre cette parole dépouillée des fictions impériales, à tout prix.

Pour activer la mémoire inaugurale. Pour se rappeler, surtout, que la fonction

poétique populaire existe toujours, comme une promesse de libération.

Le penseur crée alors un langage cinématographique, une lit –

térature du futur qui ne remplace pas une représentation par une autre, mais

qui désaliène la vie symbolique. « [Le personnage dans mes films] se

représente lui-même. Et même si j’étais le seul spectateur de mes films je ne

les renierais pas parce que je préfère les hommes de chair et de sang à leur

représentation36 ».

En ce sens, l’entreprise de Perrault ne nomme pas tout simple –

ment quelque chose qui serait la nation, elle ne rabat pas bêtement sur elle

même l’identité nationale en prenant sur soi cette identité (ce serait encore

représenter en maître), mais propose dans un geste de confiance totale une

pratique des virtualités populaires qui s’abandonne au réel, « en désespoir de

cause », comme le dira souvent Perrault à propos de sa quête37. « N’aurait-on

pas quelque chose à se dire, à partager ? Quelque chose qui n’est pas spec –

taculaire. Quelque chose comme une âme obscure et sans bornes et indispen –

sable pour contourner l’aliénation galopante38 ».

Dans cette recherche pénible et têtue de sobriété, dans cette

machination éperdue contre la représentation, dans l’opposition au fantasme

et la paranoïa identitaire du régime d’écriture impériale, on trouve dans la

pensée politique de Perrault une supplication à la parole. Parler pour ne pas

mourir. Et s’il est vrai que cette pensée est guettée de toute part par la réac –

tion, le ressentiment, la rage, le nationalisme plat, l’accablement de la jeu –

nesse et la nostalgie, par ce chagrin de grand-père qui accompagne souvent la

mémoire de la liberté, elle contient pourtant une injonction vitale et phi –

losophique que je voudrais, pour compléter ce portrait de la pensée de

Perrault, souligner. Il s’agit de la dimension matérialiste de sa conception du

langage.

Pour Perrault, la parole est dépositaire des rudiments de cette ma –

nière de vivre, qui est manière de la terre et manière de la mer, manière du

pain et de la pêche, manière du cidre et du capitaine, et aussi sueur du défri –

cheur, piste du chasseur, c’est-à-dire, dans cette manière de vivre, qu’il s’agit

d’une manière d’habiter. Plus encore, la parole est dépositaire de la possibilité

même de vivre à sa manière. C’est le sens de cette belle formule du cinéaste

d’une correspondance entre le gastronomique et le métaphysique. Et c’est

aussi le sens que donne Perrault aux mots souveraineté, indépendance et li –

berté – avoir sa propre manière d’habiter et de garder vivante la possibilité de

vivre à sa manière dans le langage. Accéder au territoire de l’âme pour y vivre,

vivre sur la terre selon ses propres mots.

Subir l’écriture, c’est se voir être

dépouillé de vivre de sa parole propre, celle qui nomme la matière dans le

geste infini de production de la vie. Entrer dans le capital, c’est devenir

locataire de la terre en même temps que du langage. (…)

Parler pour conjurer la bière Molson qui fait du

peuple un locataire de son pays. Parler pour conjurer la boîte à lunch qui

oblitère le royaume des enfants d’Hauris Lalancette. Parler pour conjurer le

langage de Proust qui ne permet pas de nommer les oiseaux du fleuve.

Perrault nous lègue en cela une conception à la fois libertaire et

matérialiste du langage, qui est d’une simplicité et d’une intégrité désar –

mantes. La parole vivante nous y apparaît comme une conspiration infinie et

fraternelle qui, en cultivant le territoire de l’âme, préserve de la servitude

qu’entraîne l’assimilation de l’écriture impériale. Parler chez Perrault est en

somme une fonction terrestre, c’est-à-dire une fonction d’habitation, une

fonction vitale et une fonction de résistance au capital. La liberté qu’engage

la parole est une liberté de produire la vie à hauteur d’homme, avec les

mains, avec les outils, avec les mots, avec la terre et la mer qu’il habite. Au

terme, il me semble que ce ne sont pas tant les contenus de la tradition que

Perrault veuille léguer, ce qui en ferait un simple conservateur et un autre

curé, ou au mieux un aliénateur catholicos-hégélien, mais plutôt cet amour

du monde qui engage dans la parole vitale sous le mode de la conspiration.

Ajouter à l’idée de parole, l’idée d’écoute…

(Parallèle entre Maître chez nous (1962) et Pierre Perreault (pour la suite du monde en 1963) deux visions à la même époque)

https://erudit-vieuxmtl.proxy.collecto.ca/fr/revues/rel/2018-n795-rel03467/87798ac.pdf

Enterrer la souveraineté coloniale – Dalie Giroux

Pour penser une telle politique de libération multiforme de

l’usage du territoire, il nous faut, dans le cadre d’un travail

intensif d’alliances et d’invention de formes de vies originales,

envisager de laisser tomber, minimalement sous la forme d’un

exercice de pensée, deux idées qui ont été jugées incontournables

dans les différentes conceptions de l’émancipation et qui

contribuent à une reconduction paradoxale des termes mêmes

du colonialisme britannique. La première est l’idée de nation,

qui est intrinsèquement liée à l’idée d’État et à une conception

coloniale du rapport au territoire. La seconde est l’idée de propriété,

qui ne permet pas de penser l’usage comme forme plus

égalitaire et plus libre du rapport au territoire.

En somme, les luttes pour la décolonisation nous invitent

plus largement à libérer l’imagination politique de son carcan

et à entendre les voix tues depuis trop longtemps, y compris à

l’intérieur de nous-mêmes.

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/grandes-series/232/pierre-perrault-un-poete-sans-bon-sens

Deux balados à écouter sur Pierre Perreault…

Son aventure poétique s’appuie d’abord sur l’oralité. Pour lui, aucun poème n’est aussi beau que la parole des hommes.

Il est aussi question dans cette partie du documentaire de l’homme derrière le poète, celui qui se définit comme un artiste engagé, non pas au service d’une idéologie, mais au service des hommes.

Notes :

Michel Garneau : Ses films partaient à la captation de la parole. () Il n’aimait pas la fiction au cinéma.

Stéphane Albert boulet prof de cinema et ami Perrault :

2e balado : C’est ça qui est génial chez lui, il commence dès 1956 à donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais. () Alors qu’à la radio on donne la parole au premier ministre ou au directeur d’entreprise.

Pierre Perrault :

Pour moi Le cinema c’est très simple, c’est vivre, c’est vivre en dehors de la fiction justement. Je crois que (…) les sociétés colonisées ont vecu à l’intérieur de fictions qui ont été fabriquées par d’autres. C’était un moyen extraordinaire de dépersonnaliser les hommes. (…) éventuellement on couvait les sociétés de cette manière là.

le cinema que je fais n’est possible que si il y a une complicité qui est pas à un autre niveau que celui d’une fraternité du sentiment de confiance qui peut s’établir entre des gens qui se connaissent.

Je me suis aperçu que j’étais pas tout seul à aimer ça. () De fil en aiguille je me suis dit si je suis pas seul je vais essayer de partager cette connaissance de moi-même parce que je me sentais parent avec eux.

Yves lacroix : pour lui l’être humain est une chambre d’écho de ce qu’il vit. () Et la parole c’est l’écho de ce qu’ils ont vécu.

Article de Paul Warren qui critique la fascination du réel chez Perrault :

https://www.erudit.org/fr/revues/qf/1983-n52-qf1216361/45668ac/

.

Lecture des textes proposés dans le cours – extraits qui inspirent ma réflexion :

Glen Sean Coulthard

Richard J.F. Day, j’utilise l’expression «politique de la reconnaissance» pour renvoyer à toute une gamme de modèles de pluralisme libéral fondés sur le concept de reconnaissance, qui cherchent à réconcilier les revendications de statut de nation autochtone avec la souveraineté de l’État colonial en accommodant certaines demandes identitaires faites par les Autochtones grâce à un renouvellement des relations juridiques et politiques avec le gouvernement canadien. Si ces modèles ont tendance à varier, en théorie et en pratique, la plupart demandent le transfert de territoires, de capitaux et de pouvoirs politiques de l’État aux communautés autochtones, par l’intermédiaire d’une combinaison de règlements de revendications territoriales, d’initiatives de développement économique, et d’ententes relatives à l’autonomie gouvernementale.

En réponse à cette version de l’approche fondée sur la reconnaissance, je soutiens qu’au lieu de conduire à une ère de coexistence pacifique fondée sur un idéal de reconnaissance réciproque et mutuelle, la politique de la reconnaissance telle qu’elle apparaît dans sa forme libérale actuelle reproduit inévitablement les configurations du pouvoir étatique colonialiste, raciste et patriarcal que les demandes des peuples autochtones en matière de reconnaissance essaient pourtant de transcender depuis des décennies.

Mais parce que nos identités se forment grâce à ces rapports, elles peuvent également être déformées quand ces processus n’aboutissent pas. C’est précisément ce que Taylor veut dire lorsqu’il affirme que les identités sont formées non seulement par la reconnaissance, mais aussi par la «non-reconnaissance ou la reconnaissance erronée des autres. Les individus et les groupes peuvent subir de réels dommages, une véritable dénaturation, lorsque les gens ou la société autour d’eux leur renvoient une image réductrice, péjorative ou méprisante d’eux-mêmes. La non-reconnaissance et la reconnaissance erronée peuvent être la source de préjudice, une forme d’oppression, emprisonnant des individus dans un mode d’existence déformé, dégradé et faux».

Même s’il faut admettre que la dimension normative du projet de Taylor représente une amélioration par rapport aux «stratégies antérieures d’exclusion, de génocide et d’assimilation» qui ont été mises en place au Canada, je soutiens plus loin que la logique selon laquelle la reconnaissance est conçue comme quelque chose qui est accordé ou offert à un groupe ou une entité subalterne par un groupe ou une entité dominant, que cette logique donc est vouée à l’échec, car incapable de modifier, encore moins de transcender, l’ampleur du pouvoir qui est en jeu dans les relations coloniales.

Pour l’État, la reconnaissance et l’accommodation de l’«aspect culturel» dans les négociations territoriales n’incluaient pas la reconnaissance des économies et des formes d’autorité politique autochtones, comme le concept de mode de production et de mode de vie le suggèrent ; au contraire, l’État a insisté pour que toute accommodation institutionnelle de la différence culturelle autochtone soit compatible avec une seule forme politique – à savoir la souveraineté de l’État colonial – et un seul mode de production – à savoir le capitalisme. (Lien à faire avec fin du Balado Dalie Giroux?)

Dalie Giroux propose de régler les revendication territoriales. Sans la reconnaissance de ce lien au territoire il n’y aurait pas de lien possible…

Problème, impasse? voir premier paragraphe

Joséphine Bacon

Quand on vit dans une culture dominante, c’est le contenu de l’œuvre qui cherche ou ne cherche pas à être engagé, qui se veut ou non politique. Mais lorsque, comme moi, on appartient à un peuple minoritaire dont la langue et la culture, menacée d’extinction, ont été la cible d’une politique d’éradication, faire acte de présence est déjà un geste de désordre politique.

Alors, oui, écrire dans ma langue, publier dans ma langue est une action rare et militante. Chacun de mes recueils peut paraître comme un objet non identifié dans le paysage littéraire francophone, une météorite créatrice d’un léger désordre par rapport aux attentes habituelles, et pourtant, il s’agit de ramener l’ordre ancestral dans nos communautés comme dans nos relations avec les allochtones. Je rêve que la poésie soit la rivière menant à une cohabitation pacifique.

C’est à travers des échanges personnels que nous pouvons atteindre l’universel.

(l’universalisation se construit par la parole, le contact, le partage d’une même expérience, ressenti)

Ici commence un acte encore plus subversif. L’institution est-elle prête à lire un auteur sans considérer ses origines? Ma demande est très simple et pourtant, elle semble compliquée. Lorsqu’on me présente, dans une lecture, dans les médias, dans un rayon de librairie, je suis toujours une «poète innue», une «écrivaine autochtone»… Assiste-t-on à la naissance d’un autre exotisme?

Je rêve d’une relation juste, de respect, d’égalité. J’écris pour qu’on nous reconnaisse comme dépositaires d’une grande culture au même titre que les autres cultures et pour que nos valeurs viennent enrichir la part commune de notre humanité. «Innu» signifie «être humain». Je m’appelle humain. Je suis une poète de l’humanité.

Jim Harrison

il suffit à toute personne moyennement intelligente de se pencher par la fenêtre pour constater, hormis en de très rares lieux, à quel point nous avons souillé notre nid? Cette perception est parfois insupportable à certains d’entre nous, comme si nous étions condamnés à porter durant toute notre vie le pesant et répugnant havresac de ce savoir. Cette prise de conscience peut très bien entamer notre bonheur, troubler notre sommeil et nos mariages, gâcher nos promenades quotidiennes et jusqu’à la grâce éphémère d’une réalité implacable. Ce savoir se résume toujours dans la dureté de « ce qui aurait pu être ». Il faut scruter longtemps pour trouver de l’amour parmi les ruines. (parole)

Il existe de toute évidence des milliers d’individus comme moi-même qui barbotent dans leur propre sentiment d’injustice et qui grincent avec la roue, « mon problème est plus grave que le tien ». Il est très difficile pour un peuple d’avoir la moindre perception de l’histoire, quand tant d’éléments de cette histoire ont été bannis hors de sa vue.

Notes de cours

Méthodologie – cultures autochtones

Pièges :

- ne pas se situer (le fait d’avoir été un peuple conquis…)

- l’objectivation (rationalisation)

Les cultures autochtones ne seront pas notre objet d’études

Qu’est-ce qui en nous nuit/fait écran/empêche d’entrer en relation avec leur manière de vivre et de penser?

Qu’est-ce qui a été institué en nous?

L’écoute permet de réfléchir sur soi. (valeur autochtone)

Reconnaissance

Des humains conscients de soi devraient pouvoir reconnaître d’autres humains en tant qu’ils sont aussi conscients de soi. (réciprocité)

La conception que nous formons de nous mêmes est déterminée par la relation avec autrui.

Nous sommes le produit de nos rapports sociaux.

L’idée de reconnaissance demeure une posture autoritaire et insinue qu’il y avait une connaissance (RE).