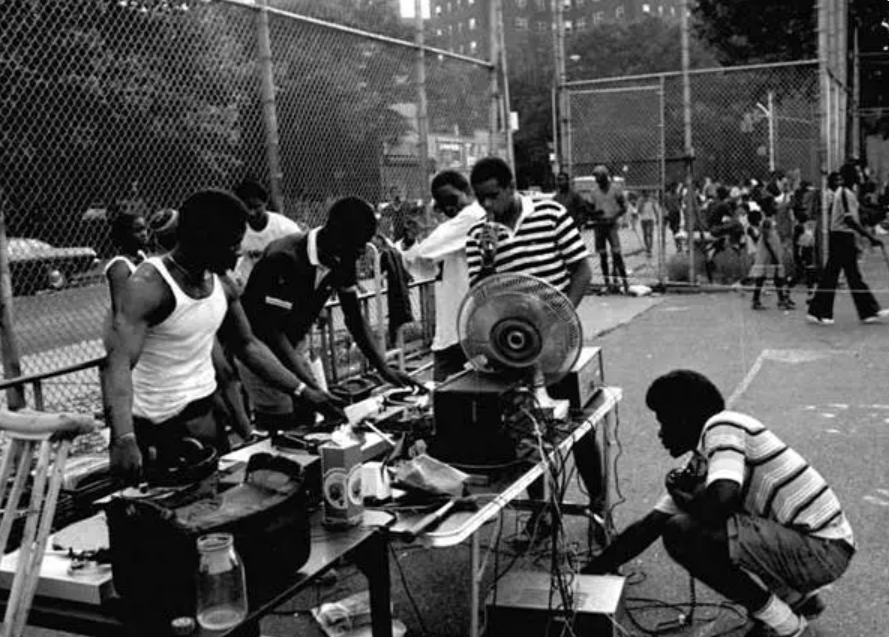

Le hip-hop a fait son apparition dans le Bronx, durant les années 70, en réponse à des impasses politiques, sociales, économiques et idéologiques. Dès lors, beaucoup d’hommes des communautés afro-américaine et latino-américaine ont pu faire valoir leurs points de vue, leurs ressentis, leurs peurs, leurs réalités et les tensions et contradictions présentes, à travers le hip-hop. Cet art leur a permis d’exprimer ce qu’on ne pouvait exprimer dans les idéologies, à travers des paroles, la musique, des tenues vestimentaires, des images, etc. pour pouvoir sensibiliser au racisme, à l’inégalité, à l’injustice et à leur réalité, et changer les choses.

Cependant, les chansons des rappeurs étaient souvent teintées de paroles misogynes, discréditant les femmes. En plus de subir quotidiennement l’injustice, l’inégalité et le racisme à cause de leur couleur de peau et de leur ethnicité, les femmes afro-américaines et latino-américaines subissaient aussi le sexisme de la part des hommes et ce, même avant l’apparition des paroles misogynes à leur égard dans les chansons. Ces femmes avaient donc deux luttes à mener en même temps. Ainsi, comme les hommes de leur communauté, elles ont trouvé un moyen d’exprimer les tensions et conflits présents (le rapport de dominance homme-femme) et les contradictions (double standard féminin) à travers le hip-hop, pour changer leurs conditions de vie.

L’art comme mécanisme de résistance face aux impasses sociales

En classe, nous avons dressé une liste d’éléments démontrant à quel point l’art peut être puissant face à impasses socio-économiques et de quelle façon il peut être un mécanisme de résistance. Voici donc cette liste :

- La communication des idées et des messages est plus diversifiée – Publics.

- Musique = connexion plus immédiate sur l’émotion.

- Message + accessible à la majorité – concentration de l’information.

- L’art échappe en partie à la marchandisation – l’industrialisation.

- Moyens techniques + accessibles.

- L’art est + concret – imagerie mentale – représentation (sur l’imaginaire).

- Humanise le problème – sensibilité, l’expérience personnelle et vécue peut être universalisée.

- Interprétation (subjective) multiple.

- L’art a un effet rassembleur – effet de regroupement (unité).

- L’art (le hip-hop) fait tenir ensemble des choses qui échappent à l’expérience (à nos conditions).

- Permet de vivre et ressentir.

- L’art permet de combattre l’impuissance à agir et permet une certaine liberté.

On comprend donc que c’est l’art (hip-hop – rap), comme mécanisme de résistance politique, qui a permis aux femmes afro-américaines et latino-américaines de décrire leur réalité et leurs conditions de vie afin de pouvoir changer ces dernières. C’est aussi le rap féminin, qui a permis à ces femmes de mener deux luttes en même temps et de sensibiliser beaucoup plus de gens à propos de ces mêmes luttes.

La théâtralisation des rapports de domination

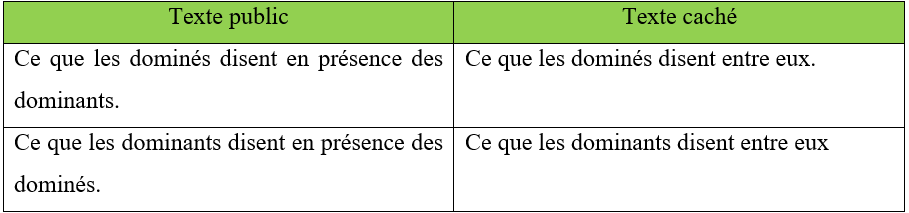

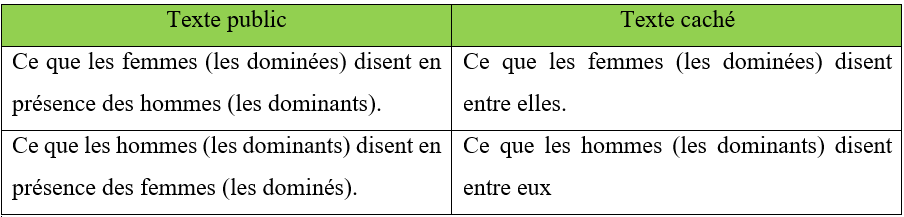

Selon James C. Scott les rapports de domination sont caractérisés par le texte public et le texte caché.

En effet, dans le texte public, le dominé va souvent être dans l’évaluation du degré de menace. Il va être dans le contrôle et il va dissimuler ses pensées/opinions pour ne pas subir les conséquences que ces dernières lui apporteraient s’il les exprimait clairement. Par exemple, si à chaque fois que mon patron me parle d’une manière désagréable, je lui dis très clairement qu’il n’a pas d’ordre à me donner, qu’il devrait me parler d’une meilleure façon et que je le confronte directement, je risque peut-être de me faire renvoyer. En évaluant le degré de menace, je vais en venir à la conclusion qu’il sera peut-être mieux que je me taise ou que j’exprime mon mécontentement d’une façon déguisée (parler dans ma barbe, par exemple) pour ne pas me faire renvoyer et continuer à subvenir à mes besoins. Dans le texte caché, si je ne suis pas contente de la manière dont mon patron me traite, je vais aller en parler aux autres employés qui ne sont pas contents, eux aussi, mais jamais devant le patron. Nous pourrons alors régulièrement nous adonner à des commérages sur le patron, lorsqu’il n’est pas là. Le fait de se soumettre à la dissimulation de notre opinion (dans le texte public) est une contribution à notre dominance, mais ça peut aussi être considéré comme un mécanisme de résistance plus subtile, lorsque l’on use d’euphémismes en déguisant un message dans un chanson, par exemple. Dans le rapport de domination homme-femme, le tableau se présente comme ceci :

À l’époque, dans le texte public, beaucoup de femmes subissant le sexisme ne se plaignaient pas en présence des hommes, pour ne pas subir plus de conséquences que celles qu’elles subissaient déjà. En revanche, dans le texte caché, entres elles, elles pouvaient se plaindre autant qu’elles le pouvaient, insulter ces hommes et se raconter leurs expériences vécues liées au sexisme.

L’émergence du rap féminin, ses différents courants et son utilisation comme mécanisme de résistance politique

En lisant l’article « Rappeuses engagées envers la cause féminine » sur le site Web PointCulture, j’ai pu comprendre que le rap féminin a émergé durant les années 80 et j’ai pu lui dénoter environ trois courants principaux.

1. Le Gangsta rap féminin (du milieu des années 80 aux années 90)

Dans l’article « The motherfucking bitch era : la transition hardcore du rap féminin aux États-Unis » de Keivan Djavadzadeh, le gangsta rap féminin est défini ainsi : « Les rappeuses gangsta font le choix, sans doute contraint en partie par l’époque, de se montrer plus conflictuelles. Elles entreprennent de battre les rappeurs à leur propre jeu, en se montrant au moins aussi hardcore que ces derniers. Les codes du gangsta rap n’apparaissent alors plus nécessairement comme des obstacles au développement du rap féminin, dès lors que des rappeuses s’en emparent pleinement et en font une lecture – et des usages – subversifs. »

On peut donc comprendre que la plupart des rappeuses reprennent les codes du gangsta rap masculin, les attitudes/comportements des rappeurs (paroles crues/actes violents) et leurs tenues vestimentaires, dans le but d’avoir les mêmes armes qu’eux (parfois littéralement) pour combattre le sexisme et l’oppression, être respectées et pouvoir se défendre. Les rappeuses faisant du gangsta rap agissaient de la même façon que les rappeurs et les hommes en général pour leur montrer que si elles étaient comme eux, elles avaient autant de pouvoir qu’eux et méritaient alors d’être respectées et considérées comme étant égales à eux. Elles combattaient la violence par la violence, que ce soit pour combattre le sexisme ou le racisme.

Analyse de la chanson U.N.I.T.Y par Queen Latifah

Bien que Queen Latifah ne fasse pas de gangsta rap et qu’elle n’apprécie pas vraiment ce dernier, elle possède quelques caractéristiques du gangsta rap féminin :

- Elle s’habille d’une manière qu’on pourrait juger plutôt « masculine » et pourrait être qualifiée de « garçon manqué ».

- Elle est assez franche et va directement au sujet dans ses paroles et menace de porter son poing dans la face d’un gars qui lui fait des attouchements.

CEPENDANT,

- Elle ne prône pas la violence et veut surtout montrer la réalité des femmes de la communauté afro-américaine dans sa vidéo. Elle dénonce donc la violence conjugale, le manque d’emplois pour les personnes de la communauté afro-américaine et encore plus pour les femmes de la communauté, et le pouvoir que les hommes ont sur les femmes (dépendance financière) – Lien entre les trois.

- Elle appelle à l’unité de tous pour combattre d’abord le sexisme, puis le racisme, en répétant plusieurs fois : « Love a black woman from infinity to infinity, Love a black man from infinity to infinity ».

- Lorsqu’elle dit « Who are you calling a bitch ? », elle dénonce ce mot dégradant que beaucoup d’hommes utilisent pour qualifier les femmes et fait comprendre qu’elle n’accepte pas ce mot pour la qualifier.

- Son nom d’artiste commence par le mot Queen ; selon moi cela veut dire qu’elle se considère plus comme une reine que comme une « bitch ».

- Au début de la vidéo, elle reçoit une clé et la porte autour de son cou durant toute la vidéo. Pour moi, la clé représente la liberté. Puisqu’elle porte la clé autour de son cou, elle a le contrôle de sa liberté et elle ne se laissera pas marcher sur les pieds.

- Elle cherche à ce qu’il y ait une unité et un respect entre tous.

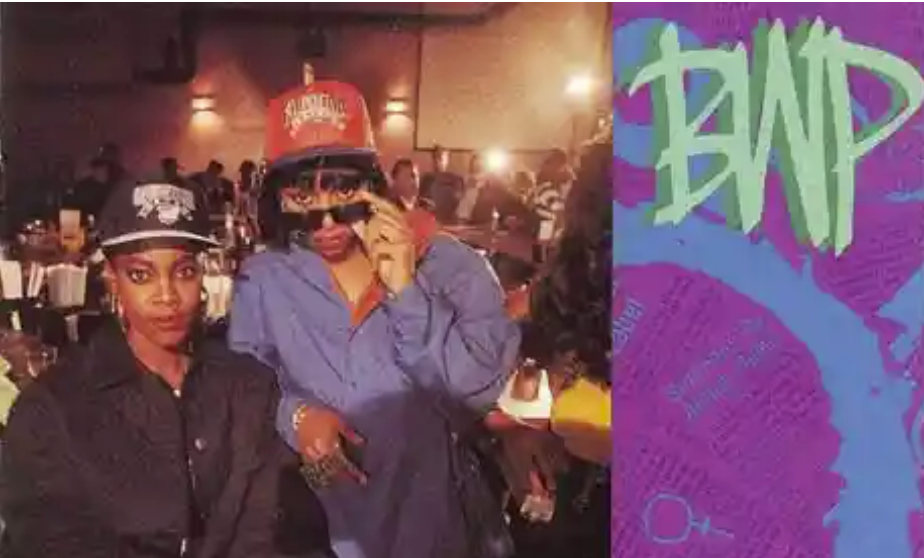

Dans l’article « The motherfucking bitch era : la transition hardcore du rap féminin aux États-Unis » de Keivan Djavadzadeh, il est écrit : « Là où les artistes masculins de gangsta rap incarnent les figures du bad n**** ou de l’O.G. [original gangsta], les rappeuses hardcore revendiquent, elles, le titre de Bitches. Mais loin de rejouer ces termes à l’identique, elles entreprennent sur eux un travail critique, les vidant de leur pouvoir de blesser et les dotant d’attributs encapacitants. Souvent, les rappeuses accolent un adjectif ou un superlatif à Bitch lorsqu’elles l’emploient pour s’auto-désigner […] Cette politique de retournement du stigmate – qui n’est pas sans rappeler celle opérée par les rappeurs avec le mot n**** – est revendiquée. Lyndah, du groupe BWP, affirme par exemple utiliser le mot Bytch pour désigner « une femme puissante, positive et agressive qui sait ce qu’elle veut et s’en donne les moyens. On l’utilise aujourd’hui dans un sens positif ».

On peut donc comprendre que contrairement à Queen Latifah qui n’acceptait pas le mot « bitch », les rappeuses hardcore utilisaient ce terme en lui donnant une toute autre signification pour montrer leur pouvoir et combattre le sexisme.

Les rappeuses hardcore faisant du gangsta rap reprenaient également les mêmes sujets dont les rappeurs du gangsta rap parlaient (police, drogues, argent, relations, etc.), mais avec un point de vue différent ; le point de vue d’une femme afro-américaine ou latino-américaine subissant le racisme et le sexisme.

Analyse de la chanson Wanted de BWP (Bytches With Problems)

BPW (Bytches With Problems) est un groupe faisant partie du courant de gangsta rap féminin. Dans la vidéo de leur chanson Wanted, on peut en retrouver les caractéristiques :

- Tenue vestimentaire de style « masculin » – garçons manquées.

- Thèmes abordés = la drogue, l’argent et les biens matériels, la brutalité policière.

- Problèmes avec la police qui les accoste à cause de préjugés et on peut voir des images de brutalité policière dans la vidéo.

- Les membres du groupe sont derrière les barreaux d’une prison, tout au long de la vidéo.

- Le personnage principal de l’histoire, dans la chanson, doit se défendre contre la police et finit finalement par utiliser une arme à feu contre elle (réponse = violence + agressivité).

- L’agression sexuelle par rapport à une fouille au corps (contrôle policier) est un sujet qui est abordé dans la chanson. On peut connaître le point de vue d’une femme afro-américaine par rapport à ce sujet, à travers ces paroles :

« Now you want to do a frisk and shit

Feeling my ass, and squeezing my tit

Motherfucking dick probably getting hard »

2. L’affirmation de la sexualité et l’hypersexualisation du corps dans le rap féminin (de la fin des années 90 aux années 2000)

Dans l’article « The motherfucking bitch era : la transition hardcore du rap féminin aux États-Unis » de Keivan Djavadzadeh, on apprend que dans les années 80, la sexualité était peu ou même pas abordée dans les chansons des rappeuses, à causes de plusieurs raisons : « Ce silence ou cette gêne des rappeuses, à l’époque, s’explique à la fois par les codes du rap, qui confinent les femmes dans cet espace quant à l’expression de leur féminité, et par l’héritage d’une politique de respectabilité. Dans la société comme dans la culture Hip hop des années 1980, la réputation sexuelle est au moins aussi importante pour les femmes que la réputation artistique – les deux étant souvent perçues comme liées. Quand les hommes multipliant les conquêtes sont érigés en héros de la masculinité, les femmes adoptant un comportement similaire voient, elles, leur moralité mise en cause […] Et si la politique de respectabilité ne se limite pas à une morale sexuelle, cette dernière pèse bien plus fortement sur les femmes que sur les hommes puisque c’est aux femmes qu’il incombe de se montrer respectables en matière de conduite sexuelle. Cette politique de respectabilité prend alors la forme d’un contrôle et d’une régulation du corps et de la sexualité des femmes noires ». Toujours dans le même article, il est dit : « Une rappeuse comme Queen Latifah entendait gagner le respect pour les femmes noires en mettant en avant sa propre respectabilité » ; c’est donc pour cela que le sujet de la sexualité féminine n’était pas abordée dans ses chansons. Dans l’article « Rappeuses engagées envers la cause féminine » sur le site Web PointCulture, on comprend qu’après le gangsta rap utilisé comme mécanisme de résistance face au sexisme et racisme, une sorte de deuxième courant émerge. Ce deuxième courant est un peu comme une réponse au gangsta rap féminin et masculin et laisse place à une hypersexualisation du corps de la femme et une affirmation explicite de leur sexualité. Les rappeuses portent alors des tenues beaucoup plus sexy, à l’antipode de ce qu’on pouvait voir dans le gangsta rap. Elles ne cachent plus leurs corps et les courbes sont maintenant valorisées. Les rappeuses sont plus libres, que ce soit dans leur façon de s’habiller, dans leurs mots ou dans leur sexualité. Elles ne se laissent plus marcher sur les pieds à cause des commentaires sur leur féminité et affirment cette dernière fièrement, à 3000 %. Selon l’article « The motherfucking bitch era : la transition hardcore du rap féminin aux États-Unis » de Keivan Djavadzadeh, « Pour de nombreuses jeunes femmes noires des milieux populaires, la sexualité constitue précisément l’un des rares domaines dans lequel exercer sa puissance d’agir et trouver de l’amour-propre. Et contrairement à ce qu’on entend parfois à propos de ces rappeuses – elles seraient complices de l’objectivation sexuelle des femmes noires – il n’est généralement pas tant question de satisfaire les hommes que de reprendre le contrôle sur son corps et sa sexualité ».

Comme dans le premier courant, les rappeuses du deuxième courant utilisent, elles aussi, le mot « bitch » fièrement et se le réapproprient en changeant sa signification. Selon l’article « The motherfucking bitch era : la transition hardcore du rap féminin aux États-Unis » de Keivan Djavadzadeh, « souvent, les rappeuses accolent un adjectif ou un superlatif à Bitch lorsqu’elles l’emploient pour s’auto-désigner : Lil’ Kim est la « Queen Bitch » ou la « Supreme Bitch », Foxy Brown est la « Mother Fucking Bitch (with an Attitude) », Eve, Da Brat et Trina sont des « gangsta Bitches » et « three of the illest Bitches », Trina est la « Baddest Bitch », Mia X est « the better Bitch » etc. ».

Analyse de la chanson WAP de Cardi B (feat. Megan Thee Stallion)

Cardi B est une rappeuse qui s’inscrit dans le courant de l’affirmation de la sexualité et de la sexualisation du corps comme mécanisme de résistance politique (comme Megan Thee Stallion). On peut en retrouver les caractéristiques, notamment dans ses chansons WAP et Bodak Yellow. Voici d’abord l’analyse de la chanson WAP :

- Les tenues vestimentaires sont sexy, colorées et exubérantes.

- Le titre de la chanson est explicite : WAP = Wet Ass Pussy.

- Les rappeuses racontent leur soif de sexe et revendiquent qu’elles adorent cela.

- Les rappeuses disent ce qu’elles veulent dans une relation sexuelle (« ride »).

- Le fait de vouloir « ride » peut être interprété comme une envie d’être en contrôle (domination).

- Elle parle de façons pour arriver à l’orgasme.

- Les fantasmes sont évoqués (jeux de rôle, se faire attacher, etc.).

- « Make it cream, make me scream » = la femme aussi doit être satisfaite dans la relation sexuelle.

- « I don’t cook, I don’t clean, but let me tell you how I got this ring » = elle insinue qu’elle est mariée grâce à ses prouesses sexuelles et non parce qu’elle saurait cuisiner ou nettoyer. Elle ne serait donc pas une femme à épouser « modèle » et déconstruirait les préjugés.

- Elle parle de la dépendance de l’homme par rapport à son WAP, ce qui veut dire qu’elle exerce un certain contrôle sur lui et qu’elle le domine.

- Elle affirme clairement qu’elle aime les sexes (appareil génital masculin) de grosses tailles et aussi la forme qu’elle préfère.

- « I spit on his mic and now he tryna sign me » = on peut croire au premier abord que cela veut dire qu’elle a obtenu son succès car elle a eu des relations sexuelles, ce qui est souvent un préjugé émis à l’égard des femmes. On peut également interpréter ces paroles si comme le fait qu’elle ait « craché » tout ce qu’elle ressentait (les tensions) au micro et qu’elle ait donné son meilleur lui a permis de se faire signer dans une maison de production et d’avoir eu du succès. Elle a donc travaillé pour avoir du succès, contrairement à ce que beaucoup pensent d’elle.

Analyse de la chanson Bodak Yellow de Cardi B

- Corps sexualisés + tenues sexy.

- Elle n’est plus obligée de faire du striptease pour gagner de l’argent, maintenant qu’elle a connu le succès.

- Succès = argent = pouvoir = domination.

- Elle a fait 2 mixtapes en 6 mois = elle a beaucoup travaillé pour obtenir du succès.

- Elle est maintenant une fable stable et indépendante.

- Elle se qualifie comme étant la meilleure.

3. Les « femcees » (plus durant les années 2000)

Selon l’article « Rappeuses engagées envers la cause féminine » sur le site Web PointCulture, le mot « femcees » est la contraction des mots « féministe » et « MC ». Ce mouvement remet en question la hiérarchie de genre dans notre société actuelle, le patriarcat, ainsi que les normes de genre dans la communauté afro-américaine, renforcées par le gangsta rap masculin. Ce mouvement prône l’acceptation de soi pour les femmes (dans l’apparence physique et leurs différences) et le fait de donner plus de pouvoir à ces dernières, et vise à déconstruire les standards de beauté établis.

Analyse de la chanson Sale chienne de Chilla

Chilla est une chanteuse et rappeuse franco-malgache qui s’inscrit dans le courant des femcees. Elle dénonce principalement le patriarcat, les normes de genre et le double standard féminin. On peut en voir l’exemple de sa chanson Sale chienne, ainsi que dans sa chanson Si j’étais un homme. Voici d’abord l’analyse de la chanson Sale chienne :

- Il y a une diversité de femmes (de différentes ethnies) dans la vidéo.

- Elle parle du fait que les femmes qui ne sexualisent pas leur corps et qui ne sont pas douces et soumises peuvent directement être catégorisées comme voulant paraître comme des hommes : « Quand t’es agressive, t’fais l’pelo, quand t’es pas sexy, t’fais l’pelo ».

- Elle aborde le sujet du double standard féminin en disant que peu importe ce que les femmes font, elles seront considérées comme des salopes et des chiennes, et elles seront souvent rabaissées :

« J’aurais beau rapper la peine

Résister à la haine

Je n’serais jamais la reine, chienne

J’aurais beau tarter des milliers d’MCs, les femmes ne seraient bonnes qu’à la vaisselle, chienne »

« Si tu fais des thunes t’es une salope, même avec un pull t’es une salope ».

« Ouais, même si je rappais, dansait, chantais, parlais anglais pour certains je n’serais jamais qu’une chienne

J’devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînée à des chaînes, chienne »

- Elle s’en fout du regard des autres sur elle et considère que le hip-hop est un mécanisme de résistance politique :

« La p’tite est validée par tous les oncles

J’suis pas là pour m’faire apprécier des cons, ouais »

+

« Pas dans l’attente de votre reconnaissance

Le hip-hop hybride entame sa renaissance »

Analyse de la chanson Si j’étais un homme de Chilla

Elle parle d’inverser les rôles, pour faire comprendre aux hommes que si les rôles étaient inversés, ils n’aimeraient certainement pas la manière dont ils seraient traités. Selon moi, elle appelle à l’empathie (se mettre à la place de l’autre), pour dire aux hommes de se mettre à la place des femmes qui ne sont pas bien traitées, que ce soit physiquement, psychologiquement, etc., pour déclencher une prise de conscience :

« Si j’étais un homme, si on inversait les rôles

Je soulèverai ta robe, garderais-tu le contrôle ?

Si j’étais un homme, si on échangeait de peau

Je t’appellerai « salope », me tournerais-tu le dos ? »

- Elle parle aussi de violence physique et psychologique dans les relations hétérosexuelles et du rapport de domination homme-femme.

- À la fin de la chanson, elle précise que les hommes ne sont pas tous les mêmes et qu’elle retient ceux qui ont du respect.

Réflexion sur le rap féminin et le double standard féminin

Comme je l’avais expliqué lors de mon enquête sur la figure de la sorcière, il y a toujours eu un double standard de la femme. Peu importe ce que les femmes font, elles se font insulter et traiter de salopes, comme on a pu l’observer dans les chansons de Chilla. Concernant le double standard féminin, on peut aussi réfléchir à propos des attentes envers la femme. Lorsqu’elle est jugée « trop sexy », elle sera catégorisée de salope, alors que quand elle ne le sera pas assez (comme dans le gangsta rap) elle sera quand même critiquée. Les femmes ressentent aussi une grande pression sociale, car elles se doivent d’être à leur meilleur et toujours bien apprêtées, mais pas trop sexy. Elles ressentent également une pression de réussir académiquement et/professionnellement, pour prouver qu’elles sont capables d’être autre chose que des poupées écervelées (images que certains hommes ont d’elles). Dans les chansons de Cardi B, on peut voir que ce schéma là ce déconstruit peu à peu car elle montre une image d’elle sexy et elle affirme sa féminité, tout en prouvant qu’elle a un certain pouvoir et qu’elle est une femme stable et indépendante financièrement.

La sexualisation du corps des femmes afro-américaines

Lors de la colonisation, les femmes afro-américaines étaient souvent moquées par rapport à leurs courbes. On en retrouve un exemple dans l’article « Rap féminin : les icônes hyper sexy sont-elles féministes ? » de Marine Desnoue : Le destin de la sud-africaine Saartje Baartman a.k.a la « Vénus hottentote », tiens, convertie en objet de curiosité et de fantasme pour européens au début des années 1800. À Londres dans une cage sur estrade ou à Paris dans les cabarets, on donnait à voir aux curieux son derrière bombé. Exhibée, raillée et touchée comme un monstre de foire. Quelque part entre le dégoût et son contraire cochon. L’Europe coloniale s’imaginait l’anatomie africaine comme voluptueuse et difforme. Une anomalie ». Dans ce même article, il est dit que les critères de beauté de la société occidentale se sont imposés comme étant le contraire de ce que les gens avaient comme image d’une femme africaine ou afro-américaine : « Dans un contexte où les sciences européennes étaient comme polarisées par la question du corps, les canons de la normalité blanche et occidentale se sont construits en miroir d’une déviance noire, fantasmée, et hyper hétérosexualisée », écrit Patricia Hill dans son essai « Black Sexual Politics ».

Les rappeuses montrent également, à travers leurs chansons et vidéoclips, qu’elles ne cherchent pas à ce que leurs corps soient sexualisés aux yeux des hommes, mais seulement à affirmer leur féminité et leur sexualité. Elles ne s’habillent pas de façon sexy pour attirer le regard des hommes, mais pour elles-mêmes (s’apprécier). On peut en voir l’exemple dans l’article « Rap féminin : les icônes hyper sexy sont-elles féministes ? » de Marine Desnoue : « Ainsi du clip de « Lookin Ass », où Nicki Minaj dégaine les armes pour canarder le regard masculin qui fragmente et désire son corps, charnu et tout moulé (dans le texte, Nicki pose aussi : « Stop lookin’ at my ass ass niggas […] I don’t want sex, give a fuck about your ex/I don’t even want a text from y’all niggas »). C’est pour elle-même, pas pour exciter l’œil, que l’artiste se veut sexy. Se trouver belle, se sentir forte. Libérée d’un besoin de reconnaissance et de validation ».

Le rap féminin et l’hypersexualisation du corps de la femme

Je terminerai cette enquête avec un passage trouvée dans l’article, « Rap féminin : les icônes hyper sexy sont-elles féministes ? » de Marine Desnoue :

« Y’a beau faire, le corps féminin exposé connote fatalement l’érotisme, parfois l’obscénité. Le masculin, lui, même pecs huilés, échappe au désir, au jugement. « On n’entend jamais parler d’hypersexualisation à propos des rappeurs hommes, observe Keivan Djavadzadeh. Dans le reste de la société aussi, la nudité féminine est considérée comme plus « érotique » que la nudité masculine. Un homme qui se balade torse nu n’encourt pas la même réprobation sociale qu’une femme qui en ferait de même (et qui s’exposerait en plus à des poursuites pour exhibition sexuelle). » Ce n’est pas l’exposition du corps qui contrarie le message féministe, mais sa perception. Pour autant, les rappeuses ne doivent jamais cesser de se découvrir, s’exposer, oser, se tromper. Brandir une forme de féminisme, qui, sans elles, ne saurait s’incarner ».

Médiagraphie

[Cardi B]. Cardi B – Bodak Yellow [OFFICIAL MUSIC VIDEO], 24 juin 2017, 3 min 53, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=PEGccV-NOm8 (Page consultée le 4 mai 2022).

[Cardi B]. Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video], 7 août 2020, 4 min 12, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=hsm4poTWjMs (Page consultée le 4 mai 2022).

[Chilla]. Chilla – Sale chienne (Clip Officiel), 17 mars 2017, 3 min 17, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=oFw0kYdqj8g (Page consultée le 5 mai 2022).

[Chilla]. Si j’étais un homme, 23 août 2018, 3 min 54, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=RoOmxmQMxpg (Page consultée le 5 mai 2022).

DESNOUE, Marine. « Rap féminin : les icônes hyper sexy sont-elles féministes ? », 9 octobre 2018, dans YARD, https://yard.media/rap-feminin-icones-hyper-sexys-feministes/ (Page consultée le 5 mai 2022).

DJAVADZADEH, Keivan. « The motherfucking bitch era : la transition hardcore du rap féminin aux États-Unis », Mouvements, no 96 (2018), p. 11-21, dans Cairn, https://www.cairn.info/revue-mouvements-2018-4-page-11.htm (Page consultée le 2 mai 2022).

[kennylavish]. BWP (Bytches With Problems) – Wanted (Video), 8 juillet 2010, 4 min 33, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=uwzgyzjo0qY (Page consultée le 2 mai 2022).

LEPINOIS, Céline. « Rappeuses engagées envers la cause féminine », 1er octobre 2019, dans PointCulture, https://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/rappeuses-engagees-envers-la-cause-feminine/# (Page consultée le 2 mai 2022).

[QueenLatifahVEVO]. Queen Latifah – U.N.I.T.Y. (Official Music Video), 7 octobre 2009, 4 min 14, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=f8cHxydDb7o (Page consultée le 2 mai 2022).

SCOTT, James. C. « La domination et les arts de la résistance » (extraits), dans Éthique et politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=886 (Page consultée le 2 mai 2022).