« Qu’elles que soient nos opinions

On fait sa révolution

En chanson »

En chantant, Michel Sardou

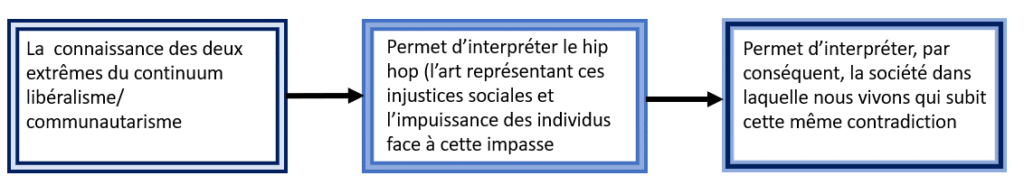

Le Hip Hop est une culture comprenant une forme d’art pouvant servir d’objet de résistance politique. Au fil du temps, le sujet de la résistance est amené à changer, le rap qui l’accompagne dans ces transformations se verra donc modifié à son tour. Tout en étant fortement lié à une contestation de l’ordre politique en place, c’est l’art (soit le chant, la chanson) qui est utilisé dans le hip-hop au lieu des idées théoriques que nous avons constaté en lien avec la problématique que posait la figure de la sorcière. Puisque le Hip-Hop utilise l’art, on doit l’interpréter pour le comprendre tout comme on devait interpréter la représentation de la sorcière. Le rap est l’expression d’une tension, de conflits, de contradictions, d’ambiguïtés ou de paradoxes. L’interprétation de toutes ces impasses est donc complexe. Le Hip-Hop est le reflet de toutes ces tensions et peut projeter ces conflits sur le public. En fait, Le Hip-Hop se définirait comme une réponse subjective et expressive s’appuyant sur des outils artistiques comme le chant, la mode, le comportement (la culture) à l’impasse que représentent toutes les tensions de la société. Cette réponse prend elle-même la forme d’une tension : En effet, le Hip-Hop porte en lui ces dualités sans être à un extrême. Il est à la fois un business et une lutte contre un statut socio-économique en deçà de la moyenne. Il permet en somme de sortir d’une pauvreté, d’une impasse pour se hisser à un statut permettant une certaine aisance.

Plan d’enquête

- Exemples de questions philosophiques

- Quelques définitions…

- Analyse des textes et des « clips » dans le cadre du cours

- Analyse de source (périodiques, œuvres et livres)

- Conclusion

- Plan de la dissertation

- Dissertation

- Médiagraphie

Exemples de questions philosophiques selon la matière vue en classe

- Comment peut-on comparer la résistance des Québécois dans la lutte linguistique et celle reflétée dans le hip hop « noir »?

- Le rap peut-il prendre une forme qui conviendrait à la fois à la lutte contre le racisme et à la lutte féministe?

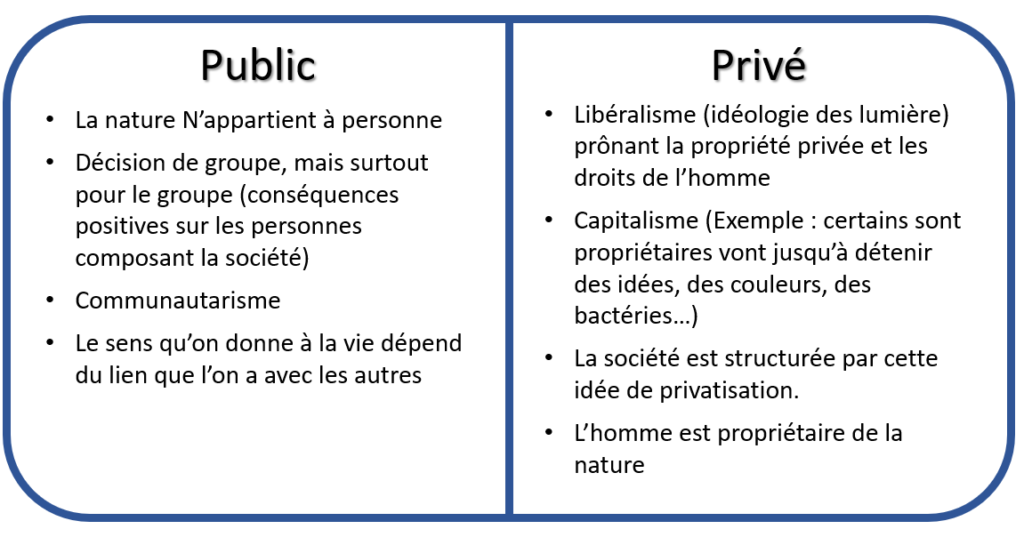

- La séparation entre le privée et le public est-elle nette dans le Hip-hop?

- La résistance que l’on pouvait observer dans cette forme d’art à ses débuts a-t-elle été effacée par l’apathie politique qui s’est généralisé?

- Comment comprendre que la société de droit (distinction privé/ public) engendre des injustices?

- Comment le chant peut-il exprimer des tensions politiques?

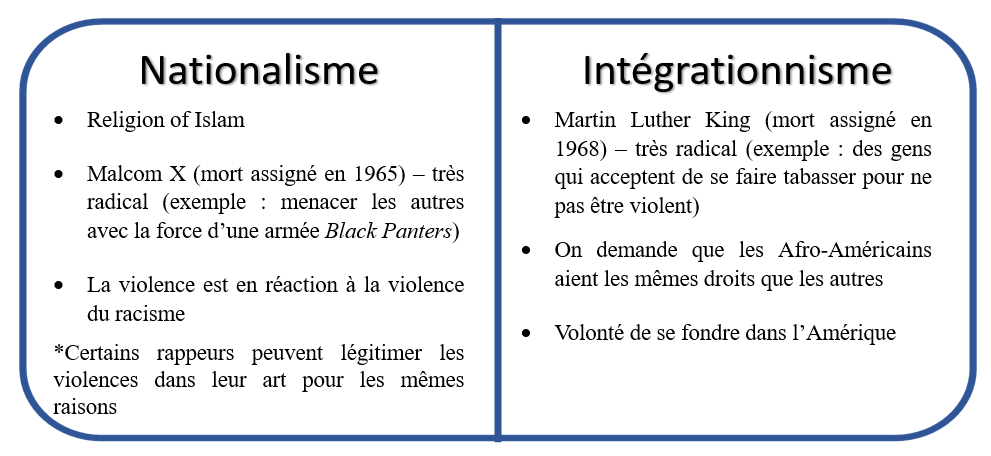

Définitions de concepts liés à la résistance politique

Intersectionnalité : l’intersectionnalité est un rassemblement de causes qui luttent de concert contre une domination qui les affectent toutes. Par exemple, dans la lutte féministe, le combat que les militant.e.s mènent englobe aussi les femmes noires, les minorités sexuelles etc. Ainsi, l’intersectionnalité pourrait se définir comme la situation d’une personne ou d’un groupe subissant plus d’une source de répression. Dans la culture Hip-hop, la misogynie et la violence se retrouve dans certains « clips » vidéos. Bien que ces derniers veuillent être le reflet d’une résistance politique contre une répression (contre le racisme), ils contribue dans une certaine mesure à la répression d’autres groupes (les femmes). Ainsi, nous pourrions nous demander si l’intersectionnalité est possible dans cette culture et dans cet art.

Apathie politique : L’apathie politique se définit comme l’absence de désir de résistance ou de changement social. Dans notre société, puisque tous les individus ne sont pas au même niveau, que toutes les générations n’ont pas les mêmes valeurs, les mêmes priorités, la jeunesse est, depuis toujours, plus poussée à être progressiste et revendicatrice. On peut donc observer une certaine hétérogénéité dans la ferveur politique globale. Nonobstant, il n’en reste pas moins qu’une forme de découragement est présente et engendre l’apathie malgré un désir de changement chez les plus jeunes. Les plus âgés sont confortables avec les acquis qu’ils ont, ils sont donc moins poussés vers la lutte. Dans l’ère de post-modernité où nous nous trouvons, une certaine méfiance de l’instrument politique est devenue courante et de cette méfiance, découle un abandon de la foi en la démocratie. En outre, sous la pression du pouvoir dominant, la révolte peut être mise de côté et écrasée. Par exemple, à la suite de l’assassinat de Malcom X et de Martin Luther King et de l’incarcération de plusieurs militant, la lutte est écrasée. Enfin, selon John Dewey, l’apathie politique pourrait découler d’une spécialisation trop poussée de nombreux secteurs qui mettrait la population dans un rôle de public et non d’acteurs. Si l’on prend la situation du réchauffement climatique, seuls les experts peuvent évaluer la situation et proposer des solutions, la population se retrouve donc dans l’inaction et la contemplation de cette catastrophe sans réel moyen d’agir, ni impression de pouvoir changer les choses.

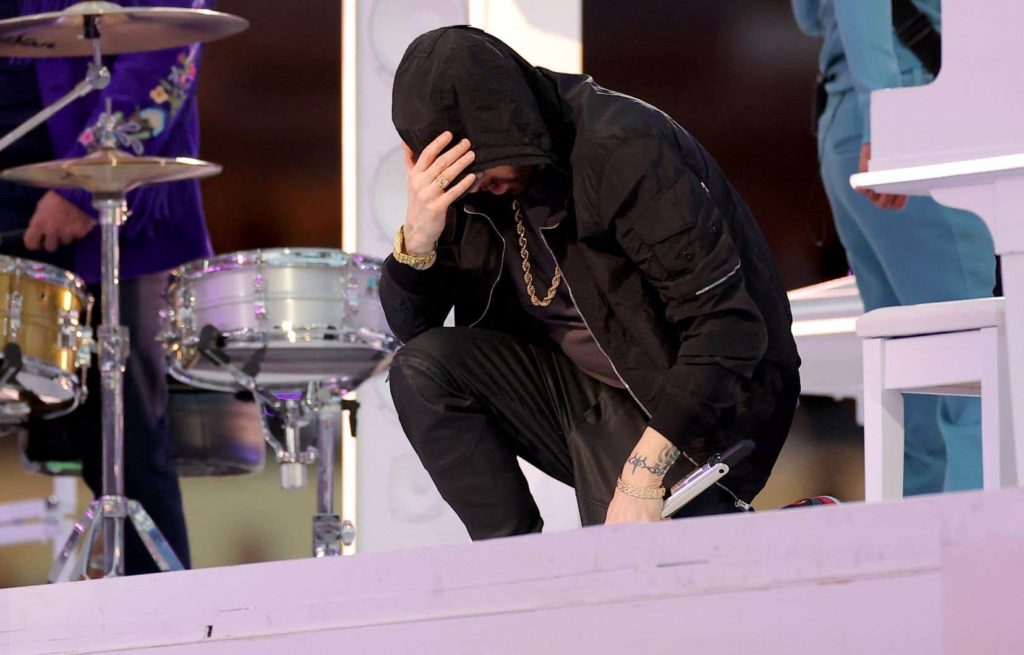

Résistance : La résistance politique dépend de la situation économique de chacun, de la psychologie des personnes et de la forme du message (présence de violence ou pas). Les rapports de force et de domination impliquent certains privilèges sociaux pouvant modifier la lutte et les moyens. Par exemple, certaines choses que les blancs font, sont acceptées et si un noir le faisait, il pourrait être puni (on peut penser au chanteur Eminem qui se permet de poser un genou à terre lors du Super Bowl alors qu’on le lui avait formellement interdit et qui n’en a subi aucune conséquences ou presque). Si l’on regarde du côté de la production, certains chanteurs ont le privilège d’être diffusé à la radio comme Koriass et Fuki, mais d’autres rappeurs de couleur sont écartés. Il pourrait alors y avoir une distance ou un éloignement des revendications sociales à la base de cette forme d’expression.

Tensions:

- Privé/public (on doit réfléchir aux conséquences d’une telle organisation sociale). Certaines actions au privé ont des conséquences sur le public). Selon la privatisation, l’idée que nous devons dépenser des efforts pour atteindre des buts justifie les inégalités, les différences de richesses et de moyens pour s’y rendre.

- Légalité/ illégalité (Il est légitimé dans le discours des rappeurs d’être à la frontière de la légalité et de l’illégalité. Jeune loup est dans un gangster rap qui légitime la violence – il est plus vers l’illégalité, tombé dans la mode (l’esthétisation) de la légitimation de la violence).

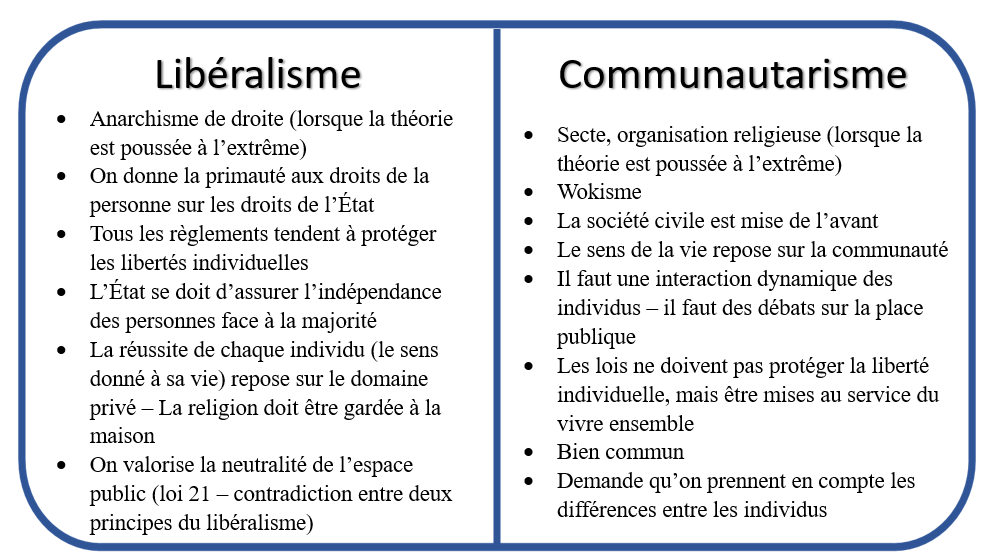

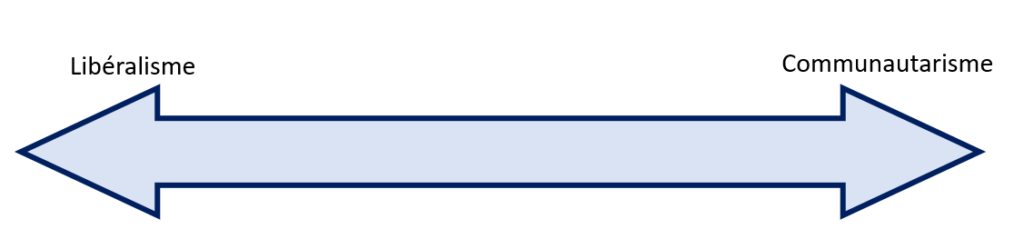

- Libéralisme/ communautarisme (idéologie sociales et politique)

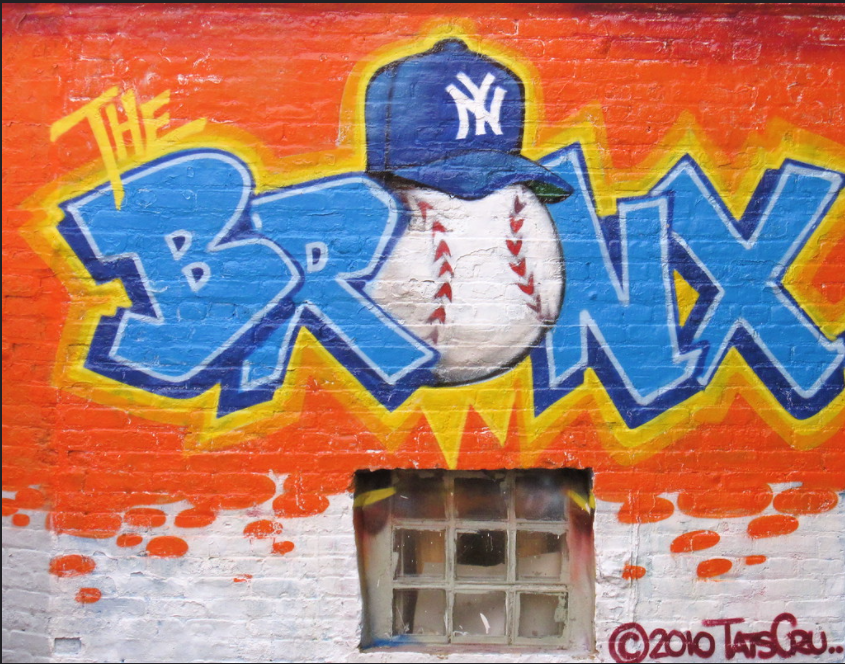

Cette tension sous-entend également la lutte entre les individus et la société (certains rappeurs sont plus individualistes, alors que d’autres sont collectivistes). Dans le Bronx dans les années 70 les deux modèles ne fonctionnent pas, il n’y a pas de services publics et aucun droit individuel (ségrégation). Les Afro-américains ne sont pas citoyens à part entière et ne bénéficient pas de tissu social. Il y a donc une impasse : tant d’un côté de l’autre du continuum. En effet, ces deux idéologies se confrontent, mais la réalité se trouve quelque part entre les deux. Nous n’avons qu’à penser au socialisme doublé du capitalisme dans lequel nous vivons au Québec.

Pour ce qui est de notre réflexion en classe, la connaissance des deux extrême de ce continuum nous permet de mieux saisir les injustices profondes d’où est né le Hip-Hop et, ainsi, nous permet d’interpréter aveec une plus grande précision (tout en restant dans notre subjectivité) l’expression du rap.

Analyse des textes et des « clips » vus dans le cadre du cours

- DEWEY, John. Le Public et ses problèmes, Montréal, Gallimard, 2010, 195 p. (Coll. « folio essais »).

« Quelle qu’ait été leur aptitude à exprimer les intérêts vitaux de l’époque où ils sont nés, les vieux principes ne sont plus adaptés à la vie contemporaine telle qu’elle est vécue. »

« De même que le comportement n’est pas anti-social ou non social pour la raison qu’il est entrepris de manière privée, il n’est pas non plus socialement précieux pour la raison qu’il est mené au nom du public par des agents publics. »

« […] la ligne qui sépare le public du privé doit être tracée sur la base de l’étendue et de la portée des conséquences d’actes qui sont si importants qu’elles nécessitent un contrôle, soit par prohibition, soit par promotion. » Dans cette citation, Dewey montre que le privé peut être critiqué lorsqu’elle a des conséquences sur la vie des autres. Par exemple, si le droit de faire du suremballage dans son magasin nuit à l’écosystème de la planète et cause des problèmes aux autres, alors une décision prise en privée (soit le droit personnel de faire du suremballage dans son magasin) a des conséquences étendues dans la sphère publique affectant l’entièreté de la population mondiale. Les répercussions sont donc publiques.

- Chang, Jeff, Can’t Stop Won,t Stop, Une histoire de la Génération Hip-Hop, Éditions Allias, Paris, 2015.

Pris entre deux mouvements d’émancipation, les noirs aux États-Unis peuvent être, encore une fois, pris entre deux idéologies ou mouvement sans qu’il y est d’issue. Cela revient un peu au même que le conflit entre l’individu et la société. Effectivement, on peut se poser la question, quel est le plus important à sauver entre l’Amérique (les États-Unis) et nous (les noirs)? Bref, une fois de plus, cette mise ne relief de profondes contradictions montre à quel point l’interprétation de cette forme d’art se doit d’être nuancée. Il est intéressant de voir que dans le récit du rap, cette impasse modèle l’expression artistique de cette communauté.

- Autobibliographie d’Angela Davis

Angela Davis est née le 26 janvier 1944 à Birmingham en Alabama. Elle est une militante communiste et féministe, elle défend également les droits de la communauté noire et des autres minorités visibles. Au début de sa carrière, elle est proche des black Panters, mais les quitte pour rejoindre le parti communiste. À travers cette autobibliographie, Angela Yvonne Davis communique son histoire fugitive lorsque, bien malgré elle, elle a du se sauver du corps de police.

« chaque fois qu’un homme blanc nous regardait plus longuement que je ne le croyais nécessaire, mon cœur battant devinait en lui un agent. » Cette citation montre la profonde discrimination que peut exercer la police dite « blanche » aux États-Unis. D’autant plus que dans la situation d’Angela Davis, les nombreuses lutte qu’elles menaient la plaçaient tout à fait contre le symbolisme de cet ordre (tant sur le plan du féminisme, du racisme que de la lutte pour les classes ouvrières).

« Au moins, en prison, je serais plus proche de mon peuple, plus proche du mouvement. » Dans une certaine mesure, cette mentalité qu’a Angela Davis est celle de certain rappeurs du Bronx lors de années 70. Effectivement, en restant dans la rue / la street, plusieurs chanteurs malgré une certaine notoriété semblent vouloir rester près du peuple. Cela revient à la question : devrais-je me sauver moi ou sauver l’Amérique que nous avons exploré en parlant des tensions entre le nationalisme et l’intégrationnisme.

« Pendant l’interminable trajet de l’ascenseur jusqu’au septième étage, je parvins à me convaincre que mon imagination exacerbée avait créé cette aura de danger, et que nous traverserions probablement la journée sans encombres. » Tout comme dans la situation des sorcières lors de l’Inquisition, une menace imaginaire de la part de l’autorité des blancs dans la position d’Angela Davis s’est transformée en une crainte réelle puis en une arrestation qui le fut d’autant plus. Bref, on peut rapprocher l’oppression qu’ont subi les femmes au Moyen-Âge et celle que vivent les noirs au 20e siècle et encore aujourd’hui.

En conclusion, Angela Davis est une importante militante intersectionnelle. Par rapport à la violence, elle se situe au cœur d’une contradiction intériorisée: la ségrégation a été violente avec la communauté noire et l’acquisition de droits venant masquer tout ce qui précède en termes de violence, certains groupes militants se permettent donc d’être violents à leur tour, mais cela découle d’une violence extrême : la répression qu’ils ont précédemment subie.

gerdfgtd

sgdsg

- Du libéralisme politique de Charles Larmore

Dans ce texte abordant le libéralisme avec un certain recul, Charles Larmore souligne deux problèmes majeurs quant à la mise ne place du libéralisme à ses balbutiements. Tout d’abord, le libéralisme doit définir les limites de l’État. N’étant pas un problème en soi, il en devient un lorsqu’un groupe humain doit décidé de ce que l’on peut laisser à la discrétion des individus et de ce que l’on ne peut pas laisser faire.

Charles Larmore insiste sur la pensée optimiste des peuples passés qui n’ont vu dans ce premier obstacle qu’une évidence que la pensée raisonnable (soit la raison en elle-même) allait outrepasser sans trop de difficulté. Néanmoins, les libéraux, contrairement aux civilisation les ayant précédés, ne pensent pas pouvoir arriver à une conception commune de ce qu’est une vie bonne. Chacun étant libre de sa pensée et étant biaisé par sa subjectivité, l’idéologie libérale s’entend sur le fait que l’on ne peut définir la « vie bonne ».

« La neutralité politique est un principe moral qui stipule les conditions d’une justification des principes politiques. Mais comment le principe de neutralité doit-il lui-même être justifié ? » Enfin, Larmore insiste sur le concept de neutralité qui ne peut exister sans que l’on détermine ce qui est moral ou non. En fait, la neutralité politique ne peut être détachée de la conception commune que l’on se fait de ce qu’est cette même neutralité.

allo

allo

- La critique communautarienne du libéralisme de Michael Walzer

1ère critique ou premier élément de la critique: « Le seul lien entre les hommes est la nécessité naturelle, le besoin et l’intérêt privé » Dans cette première partie du texte de Michael Walzer, ce dernier critique le libéralisme en arguant que la communauté telle qu’on la décrit ou que l’on se la représente, ne peut être dans une société qui divise les siens par la compétition perpétuelle et par la quête de se démarquer doublée d’un idéal dans lequel chacun existerait de son côté. En perdant les tradition de la communauté, on perdrait ainsi la communauté en elle-même.

2e critique ou deuxième élément de la critique: « L’idéologie libérale du séparatisme ne peut nous enlever notre qualité de personne ni nos liens ; ce dont elle nous prive, c’est de la conscience que nous avons de notre personne et de nos liens. Cette dépossession se reflète ensuite dans la politique libérale. Elle explique notre incapacité à former des solidarités solides, des mouvements et des partis stables, qui rendraient nos convictions profondes tangibles et efficaces. » Dans un deuxième temps, le texte de Michael Walzer critique l’idéologie séparatiste rattachée au libéralisme voulant qu’un individu base ses relations sur l’idée de la mercantilisation plutôt que sur l’héritage et l’idée de communauté en lien avec des valeurs plutôt qu’une valeur monétaire.

a

a

- Can’t Stop Won’t Stop, Une histoire de la Génération Hip-Hop de Jeff Chang

Face à l’impasse que représente la dualité insaturée (soit la lutte entre le libéralisme/ capitalisme et le communautarisme), la communauté des noirs aux États-Unis et particulièrement dans le Bronx des années 70, ne peut pas s’identifier au modèle libéraliste puisqu’ils n’ont pas les mêmes droits que le reste de la population, soit la majorité blanche. En effet, la ségrégation est de mise et les noirs n’ont pas les mêmes chance tant sur le plan professionnel, économique que légal. Si l’on regarde le cas de Reggie Jackson, malgré sa réussite professionnelle et personnelle, le reste de son équipe le tien à l’écart et vont jusqu’à l’insulter : « Certains lui en voulaient pour son salaire, bien que des joueurs blancs comme Catfish hunter aient également bénéficié de contrats à six zéros. »

D’un autre côté, la communauté noire subit aussi une baisse des services comme la police. Un exemple des plus fragrants de cette triste vérité est le nombre pharamineux d’incendies dans le Bronx qui sont pourtant à peine contrôlés. En outre, ces feux ont été commandé par de riches propriétaires et des compagnies d’assurances qui, eux, sont protégé par la loi qui avantage non seulement les plus riches, mais qui contribue également à une certaine discrimination. « Lorsqu’il devint public, le «laisser-faire» devint le cri de ralliement servait à justifier les réductions des services sociaux accordés aux quartiers déshérités, et un carburant supplémentaire pour la réaction brutale contre la justice raciale et l’égalité sociale. »

« Tous deux [Malcom X et Reggie Jackson] avaient vu le pire côté de l’Amérique. Tous deux voulaient le meilleur pour leurs enfants. Mais leurs vies respectives ne les avaient pas menés aux mêmes conclusions. Au cœur du débat était la sempiternelle interrogation afro-américaine : devons-nous lutter pour cette nation ou construire la nôtre? Devons-nous sauver l’Amérique ou nous-mêmes? » Encore une fois, le but étant le même, sortir de l’impasse la contradiction des solutions possible met en évidence la situation complexe dans laquelle a émergé le rap. Même Reggie Jackson intériorisait cette tensions alors qu’il subissait de l’intimidation de la part de ses coéquipiers et qu’il faisait la une des journaux.

L’art comme moyen d’expression face à cette impasse : l’art est un de ces moyens pour résister face à cette tensions qui place la communauté noire dans une impasse. En effet, l’art favorise la prise de conscience et ramène celui qui en consomme (qui le contemple) à la dimension humaine puisqu’il touche forcément à la subjectivité de l’artiste qui l’a créé. De plus, il permet de cacher un message, de critiquer le pouvoir sans que ce dernier en viennent à la violence étant donné que ces dénonciations que cette rébellion sont cachés. Le langage qu’emploi l’art est également bien souvent universel. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une langue, mais d’émotions traduites à l’aide d’un medium.

Dans un deuxième temps, l’art permet de constituer un imaginaire commun et d’instituer des valeurs puisqu’il permet aussi plusieurs interprétations et la mise en commun des paradoxes dérangeants ou d’autres contradictions joie/tristesse. Il a donc plusieurs significations en même temps. De ce fait, il permet l’exploration de sentiments inédits (par rapport aux contradiction vécues), de sortir de soi même (individualisme) et créer une forme d’empathie (public), il peut donc transformer les individus en profondeur. Dans la vidéo de Jeune Loup, l’art qui reprend des principes de la société vient à changer les rappeurs eux-mêmes en les menant dans la culture qui dénoncent et retombent à nouveau dans le paradoxe.

Le lien des communauté avec leur territoire: « Lorsque des familles afro-américaines, afro-caribéennes et latino s’installèrent dans des quartiers précédemment juifs, irlandais et italiens, des gangs de jeunes Blancs s’en prirent violemment aux nouveaux arrivants à coups de passages à tabac dans les cours d’école et de batailles et poursuites de rue. Les jeunes Noirs et Latinos formèrent des gangs, d’abord pour assurer leur défense, puis parfois pour le pouvoir, parfois pour le plaisir. » La violence que l’on clame maintenant afin de justifier d’une certaine manière la violence verbale et le racisme envers les noirs n’était au départ qu’un moyen de défense contre ces mêmes violences verbale et cette discrimination. Le graffiti va un peu dans le même sens quand on pense que cette forme particulière d’art permet d’identifier son territoire, ses convictions.

« Si les conditions dans lesquelles la culture du blues s’était développée étaient celles du travail forcé et instrument d’oppression, celle du hip-hop devait émerger d’un climat de chômage généralisé. »

a

a

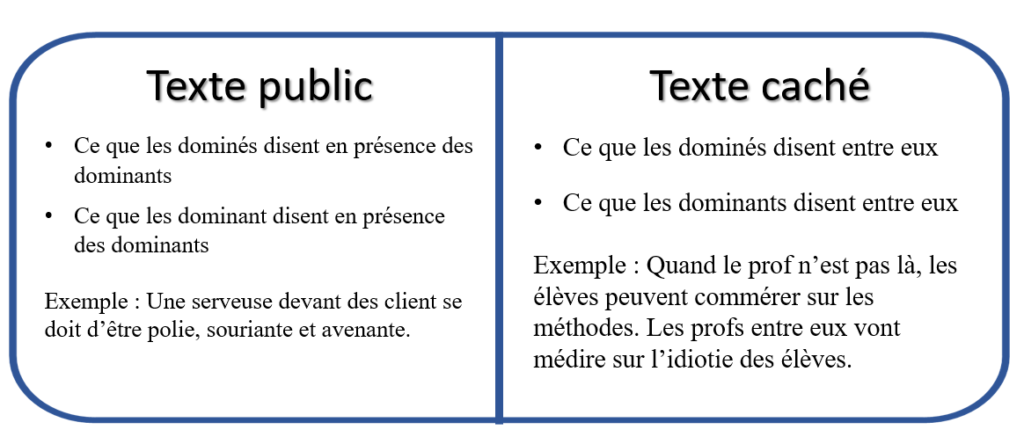

- La domination et les arts de la résistance de James C. Scott

L’hégémonie des pouvoirs conduit à l’aliénation. Hégémonisme : le pouvoir est dans toutes les sphères de la vie comme le capitalisme qui est présent dans notre économie, notre manière de se représenter le monde. Selon James C. Scott, quand il y a de l’aliénation, donc domination il a nécessairement résistance. Selon Marx, il faut qu’il y ait une prise de conscience de sa situation pour qu’il y ait révolte. Alors que pour Scott, la résistance est un réflexe et est toujours là s’il y a une domination, il n’y aura donc jamais une domination complète des individus. Il y a deux sortes de discours, selon cette même théorie, celui que les dominant tiennent et le discours des dominés : deux discours qui peuvent changer selon les personnes présentes.

C’est en dehors de la domination que se présente la résistance politique, entre les dominées où se transmet un message caché. De ce fait, on peut exprimer sa résistance en face du dominant sans qu’il sache qu’il s’agit de révolte. On peut donc assister à la mise en place d’un langage codifié/caché par tous les dominés pour résister sans que le dominant s’en rende compte. Les dominants, de leur côté, élaborent un texte caché qui comprend l’exercice du pouvoir. Dans l’espace public, les deux part présentent donc une théâtralisation du rapport de domination. Il n’y a en fait qu’une impression de conformisme, il faut donc interpréter les rapports de pouvoirs (deviner ce que l’autre partie dit en notre absence). Ce doute montre que nous ne sommes pas devant des faits, mais devant une interprétation du degré de la menace/ de la répression.

Le système a plus à craindre des dominés chez lesquels les institutions de l’hégémonie ont été les plus efficaces. À cause de l’hégémonie, le texte public est omniprésent et la résistance est inconnue des dominants. Par exemple, dans les systèmes totalitaires, le théâtre du discours politique montre bien l’efficacité du texte public, mais la résistance et le texte caché en est d’autant plus grand. Le texte de James C. Scott offre donc une explication du passage critique cachée du pouvoir à une critique directe et ouverte : Au début de la révolte on n’a pas l’air de critiquer le pouvoir, mais quand les dominés se sont informés sur leur situation, la critique du pouvoir sera de plus en plus explicite. Dans le Hip-Hop, les noms des rappeurs, le type de vocabulaire et la gestuelle correspond à un texte caché. Les chansons et les vidéos quant à elle, sont un texte direct et ouvert tout comme ceux de Loco Locass. Effectivement, au début de leur carrière, les rappeurs ne produisent pas des discours aussi directs que « Fuck the police », mais à force de s’informer entre eux de leur situation entre eux et par la littérature de toutes sorte (texte de loi, de philosophie, théorique…), ils en viennent à un discourt plus ouvert. Toutefois, ce n’est pas l’un où l’autre, il peut y avoir une théâtralisation et un certain discours ouvert, mais pas complètement.

Dans la vidéo de Public Enemy: Fight the power, le message est à la fois caché et ouvert. En effet, si la vidéo n’avait pas fait d’allusion à Elvis Presley, il n’aurait pas atteint de la même manière le groupe des dominants pour qui ce chanteur est un symbole. En l’accusant d’appropriation culturelle, l’attaque est directe. Cependant, toute la mise en scène (d’un événement qui ne s’est jamais produit, une révolte populaire qui ne peut se faire que dans le cadre de l’expression artistique) de la vidéo rend le discours plus théâtral et dévalue le degré de la menace de cette rébellion. L’ironie de la mise ne scène (soit la danse des Black Panters) est, encore une fois, un texte caché. Dans le Rap Battle de rue, l’expression de ce qu’est la vulgarité dans ce texte caché en dérange pas chez les dominés, car il ne vient pas du dominant et se présente comme ironique ce qui échapperait à un regard extérieur. On apprend à supporter les insultes des dominants et à y répondre. Il s’agit donc d’une préparation à la résistance par l’information (qui peut être le discours des dominants). Dans la vidéo « Drop the Mic » : Le message est presque entièrement relié au divertissement et à la retenue. En effet, en restant dans la convivialité et la théâtralisation de la scène, le message n’est plus dans la résistance, mais dans l’attitude de Méthod Man, dans ses paroles on sent tout de même une certaine animosité. James corden amène la foule entièrement blanche dans sa « battle » comme arme pour vaincre la fluidité du rap de son adversaire. Dans cette vidéo, il s’agit donc davantage d’une appropriation du « rap batlle » par la majorité blanche et de marchandisation de ce type de confrontation que de l’expression franche et authentique du rap et du Hip-Hop.

a

Analyse de source (périodiques, œuvres et livres)

- DENIS, Lise « Le genou au sol d’Eminem soulève des questions au lendemain du Super Bowl », Le Devoir (15 février 2022), https://www.ledevoir.com/culture/musique/674334/eminem-pose-un-genou-a-terre-pendant-la-mi-temps-du-super-bowl (Page consultée le 01 mars 2022).

Dans cet article, l’acte posé par le chanteur rap Eminem est abordé selon plusieurs hypothèses dont celle du public. Il s’agirait d’un hommage à Tupac Shakur, un modèle qui aurait inspiré une partie importante de la carrière d’Eminem. « Plusieurs spectateurs y ont vu un hommage à la figure emblématique du rap américain, assassinée en 1996. »

Ce geste qui, en apparence est inoffensif voire innocent s’avère en fin de compte plutôt accusateur du système qui réprime toujours les gens de couleurs: « Dans la presse américaine, le geste d’Eminem a eu un tout autre écho, présenté non pas comme un hommage à Tupac, mais comme une référence claire au geste du footballeur Colin Kaepernick, qui avait protesté en 2016 contre les violences policières envers les Noirs en posant un genou à terre lors de l’hymne américain. »

« Aujourd’hui, poser un genou à terre est un geste engagé, associé au mouvement Black Lives Matter. » Bref, bien que la volonté derrière ce geste posé par Eminem reste inconnue, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une forte symbolique apportant ainsi son soutient à la cause et bravant l’autorité de la NFL.

a

a

- Rad. Rap, https://www.rad.ca/dossier/rap (Page consultée le 02 mars 2022).

« Les gens qui font du rap, c’est un peu des messagers de ce qui se passe dans la rue, c’est des témoins. » Au Québec aussi, le rap est un phénomène qui prend de l’ampleur. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les États-Unis ne sont pas le seul pays à perpétuer le racisme et les inégalités sociales. Ainsi, la criminalité exprimé dans un certain type de rap (le gangster rap) découle en fait d’une impossibilité de s’en sortir autrement étant donné la précarité destinée aux minorités ethniques. Face à un Québec qui ne peut être perçu comme un modèle dans lequel on peut se reconnaître pour ces minorité, la figure modèle que plusieurs jeunes vénèrent est celle des rappeur (gangster rap) des États-Unis.

Gangster rap: Le gangster rap est une forme particulière de chant rap abordant les thèmes de la violence, de la drogue, de la prostitution et de la criminalité. À cause de ces sujets chauds, plusieurs producteurs ne sont pas ouvert à l’idée d’investir dans ces chansons fortes qui parlent de la réalité de la rue vécues par plusieurs. Pourtant, depuis plusieurs années, on peut voir au Québec ce type de musique devenir de plus en plus visible en particulier dans les quartiers défavorisés de la métropole. Dans cette entrevue, on souligne que le rap dit « gangster » ne peut devenir aussi populaire que d’autre style puisqu’il n’est pas destiné à un large public (la majorité blanche québécoise), mais aux immigrants devant composer avec de nombreux problèmes économique à leur arrivée au pays. Le gangster rap a, en effet, un deuxième degrés important à comprendre pour saisir le message général de cet art particulier.

Le rap dénonce une réalité, mais comporte tout de même une part de misogynie. Peu de femmes ont réussi une carrière dans le rap et si un garçon est acclamé pour sa persévérance, une femme sera toujours jugée sur son physique avant de l’être pour son art. Dans ce court documentaire, on souligne qu’à ses début, le mouvement Hip-hop avait une partie importante de femmes, mais qu’au moment où le rap est devenu une business, les femmes ont peu à peu été écartée de la scène.

Les rappeurs du Québec rappent pour la majorité en français ou en franglais, les rappeurs anglophones, quant à eux, visent (pour la majorité) les États-Unis qui représentent toujours un idéal et l’univers à la base du mouvement Hip-hop. Toutefois, pour accéder à ce monde, percer à l’aide de l’anglais est avantageux. Un avantage qui est, dans ce documentaire, mis en relation avec celui de certains chanteur d’Ontario. Cependant, la relation du Québec avec l’anglais menace peut-être l’augmentation de ce phénomène.

Étant peu connu à la base, le rap s’est fait sa place dans le monde grâce à la facilité de diffusion qu’a amener l’internet. Au départ il s’agissait d’un phénomène marginal, mais peu à peu, il est de venu une culture de masse capable de remplir des salles entière et, ce, à répétition. Bref, le rap étant de plus en plus important au Québec, on ne peut plus ignorer cette partie de la scène musicale.

a

a

- [Le Connaisseur & méchant style]. Sur le Corner, 2009, 4 min 31, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=sCfxA5BUnxU&ab_channel=514Archives (Page consultée le 02 mars 2022).

Dans cette vidéo, on peut voir la représentation d’une réalité sociale, d’un mode de vie (celui de Montréal) qui est peu connu du grand public par le manque de médiatisation. Cette chanson évoque donc la résistance, mais aussi l’expression d’une sorte de fierté de s’en être tout de même sorti, de posséder la rue (appropriation politique d’un lieu), soustraction des lois sociale dans ce lieu: le corner. Ainsi, on peut voir des revendications et une sorte d’émancipation à travers ce chant.

a

a

Conclusion

En somme, le rap est une forme de chant, un art issu de la culture Hip-hop qui tient ses racines de tensions politiques et économiques dans le Bronx des années 70. Cette forme d’art permet entre autre de faire passer un message de résistance voilé par une théâtralisation des rapports avec les « dominés ». Au Québec, le mouvement prend de plus en plus d’ampleur, mais défend aussi d’autre cause comme le débat linguistiques ou la lutte contre le sexisme et l’hypersexualisation du corps de la femme. Bien que certains crient à l’appropriation culturelle lorsque cet art est utiliser en dehors du contexte dans lequel il a vu le jour, la réalité est quelque peu plus nuancée. En effet, la ligne est mince entre l’appropriation et la récupération. On peut notamment le voir dans des chants plus intersectionnel comme ceux de Miss Eliott. Ma rédaction se tournera donc vers ce questionnement: Comment peut-on comparer la résistance des Québécois à partir du rap dans la lutte linguistique et celle reflétée dans le hip hop « noir »?

a

a

Plan de dissertation

Intro :

Dans l’introduction (en exergue une citation qui oriente vers l’esprit de la réflexion (image ou citation))

« Qu’elles que soient nos opinions

On fait sa révolution

En chanson »

En chantant, de Michel Sardou

- Amener le sujet : Depuis quelques années le rap est de plus en plus populaire au Québec. la naissance du mouvement Hip-Hop aux États-Unis dans le Bronx en comparaison avec celle d’un mouvement semblable au Québec et de l’emprunt du mode d’expression (le rap) dans la lutte pour la francophonie.

- Expliquer la problématique : Le rap est à la base une culture issue d’un racisme profond dans une communauté marginalisée, il est donc intéressant de voir le phénomène se répandre et voir d’autres mouvements récupérer cette forme d’expression.

- Question : Comment peut-on comparer la résistance des Québécois à partir du rap dans la lutte linguistique et celle reflétée dans le hip hop « noir »?

Développement :

• Conséquences subjectives : Alors que nous abordions cette nouvelle problématique dans le cadre du cours, j’ai de prime abord analysé cette culture qui m’étais étrangère comme une révolte face à une autorité qui oppressait un groupe marginalisé. Il m’a donc été donné la chance d’effleurer l’histoire du mouvement dans les années 70 et comment cette forme d’expression permettait de critiquer le pouvoir d’une façon détournée. Ce qui m’a tout de suite intéressée, ne pouvant me détacher de la subjectivité avec laquelle j’ai analysé les vidéos projetées en classe, c’est l’essor du rap au Québec, soit dans l’espace qui m’entoure.

• Espace public : En effet, en observant les luttes intersectionnelles que proposaient plusieurs chanteurs dans leurs œuvres, j’en suis venue à me questionner sur l’utilisation de cette forme d’art recyclée pour d’autres mouvements comme la lutte linguistique au Québec. La ligne entre l’appropriation culturelle étant mince, l’utilisation du rap serait l’utilisation d’un art alors que l’utilisation de la culture Hip-Hop en elle-même est plus controversée.

• Fonction sociale : .Entre le rap des années 70 et le rap actuel (chanson de Loco Locass) un écart très grand se forme. Les différences entre ces deux mouvements apporte un questionnement quant à la place du libéralisme politique dans l’art. Les rappeurs d’ici sont d’ailleurs face à un grand dilemme: percer aux États-Unis et avoir un certain succès ou rester ici et pouvoir faire perdurer la culture francophone. (Voir vidéo rad)

• Réflexion plus théorique : Les tensions ayant conduites à l’émergence de la culture Hip-Hop sont multiples, et certaines sont également présente dans les chassons issues de cette même culture. Dans le rap québécois, comme dans les chansons du groupe Loco Locass, on peut voir les tensions entre le privé et le public (on écrit pour un public ciblé – privé, mais on diffuse les chansons le plus possible pour faire du profit- public). Cette dualité se reflète également à travers différents types de discours (soit le discours public et le texte caché). En outre, le nationalisme et l’intégrationnisme viennent se mêler de la partie dans la lutte pour les droits linguistiques des Québécois comme dans celle de la communauté noire. Il est alors important de se demander quel est l’impact de la disparité des opinions au sein d’un même mouvement.

• Analyser si c’est d’intérêt public : Aujourd’hui encore, les droits de la minorité francophone en Amérique du Nord, tout comme les droits des noirs sont trop souvent bafoués. On peut d’ailleurs voir que le rap est en permanent évolution et que son succès ne semble pas près de s’arrêter. La pertinence et la légitimité du rap au Québec est d’intérêt public puisque son public est de plus en plus grand et son message tout aussi fort qu’avant, voir plus si l’on suit la logique présenté dans la théorie de James C. Scott.

Conclusion :

• Changement des institutions : Certaines institutions devraient être modifiée, notamment l’industrie musicale qui priorise la musique populaire aux chassons issues de styles plus marginalisés comme le rap. Bien que cela évolue tranquillement, les possibilité qu’offre cet art sont encore un peu limité par le public restreint.

• Ouverture: Avec toutes les théorie parcourues dans ce texte, nous pourrions toutefois nous demander si publiciser et rendre le rap encore plus commercial n’irait pas à l’encontre de ce mouvement de résistance politique qui se présente contre ce même système libéral qui l’oppresse.

a

a

Dissertation

« Je te l’concède/ On est un peu cons et on cède/ Nous aussi à la tentation/ De parsemer not’ tchatche locass/ Du langage des fat ass »

Malamalangue, Loco Locass 2000

Le rap au Québec

Dans les années 70, au cœur du Bronx, la culture hip-hop émerge d’un profond sentiment d’injustice. En effet, la communauté noire qui devait composer avec plusieurs difficultés telles qu’une situation financière des plus ardues a vu naître cette culture qui se présente comme un objet de résistance politique. Dans le hip-hop, c’est l’art (soit le chant, la chanson, les graffitis…) qui est mis de l’avant plutôt qu’une théorisation de la situation. En fait, Le hip-hop se traduirait comme une réponse subjective et expressive s’appuyant sur des outils artistiques comme le chant et la mode face à l’impasse que représentent toutes les tensions de la société. Cette réponse prend elle-même la forme d’une tension. En effet, le hip-hop porte en lui ces dualités. Par exemple, il est à la fois une entreprise et une lutte contre un statut socio-économique en deçà de la moyenne. Au Québec, le rap (soit la forme de chant la plus fréquente dans le mouvement hip-hop) prend également racine dans les années 70 lors de l’âge d’or de la musique disco. Contrairement à ce que nous dit l’histoire populaire, le rap québécois a débuté bien avant que Rock et Belles Oreilles ne saisisse l’opportunité de faire partie de ce mouvement en pleine expansion.[1] J’en viens ainsi à me demander comment l’on peut comparer à partir du rap la résistance linguistique des Québécois et celle reflétée dans le hip-hop des années 70 aux États-Unis. Est-il même légitime d’avoir réutilisé cette forme d’art pour une tout autre cause?

Tout d’abord, alors que nous abordions cette nouvelle problématique dans le cadre du cours, l’art s’est avéré être un sujet d’étude fascinant puisqu’il favorise la prise de conscience et ramène celui qui le contemple à une dimension humaine et à la subjectivité de l’artiste qui l’a créé. On peut toutefois voir un grand fossé entre le message transmis par de nombreux rappeurs québécois et celui que véhiculait le rap à son origine. Ainsi, en observant les luttes intersectionnelles que proposaient plusieurs chanteurs dans leurs œuvres[2], j’en suis venue à me questionner sur l’utilisation de cette forme d’art recyclée pour d’autres mouvements comme la lutte linguistique au Québec. Les limites de l’appropriation culturelle étant floues, la réutilisation du rap par une autre communauté pour une autre cause peut être controversée et causer un certain malaise chez plusieurs.

D’un autre côté, l’art permet aussi de créer un imaginaire commun et d’instituer des valeurs puisqu’il laisse libre cours à plusieurs interprétations. De ce fait, il permet l’exploration de sentiments inédits par rapport aux tensions que subissent certaines communautés. Sur ce point, le rap québécois reste fidèle à son ancêtre américain puisqu’il émerge du même type de tensions que le mouvement hip-hop aux États-Unis. Effectivement, les tensions ayant conduit à la naissance de la culture hip-hop sont multiples, et certaines sont également présentes dans le rap québécois. Par exemple, le nationalisme et l’intégrationnisme sont opposés, mais restent au cœur la lutte pour les droits linguistiques des Québécois et dans celle de la communauté noire. On peut penser à Malcom X et Abraham Lincoln dont les opinions divergeaient, mais qui étaient tous deux des figures emblématiques d’une résistance politique. Au Québec, la lutte s’est développée entre le Front de libération du Québec (FLQ) et Robert Bourassa qui militaient pour les droits des francophones, mais qui ne voyaient pas de la même manière les moyens nécessaires pour atteindre leur but. Bref, la lutte entre le nationalisme et l’intégrationnisme est autant présente aux États-Unis que dans la société québécoise qui ont toutes deux vu les balbutiements du rap émerger à travers cette tension.

En outre, le rap québécois utilise les mêmes mécanismes que les rappeurs américains pour résister à la domination. La théorie de James C. Scott[3] propose une vision de la résistance politique qui peut être autant identifiée dans le rap québécois qu’afro-américain. Ces deux mouvements utilisent un texte caché dans leurs chansons et dans leur art afin de se révolter sans que les « dominants » ne prennent cette menace comme une menace à réprimer. On peut notamment le voir dans les surnoms qu’empruntent les rappeurs : DJ Kool Herc, Dr. Dre, Biz, Batlam… Ces surnoms sont un exemple concret de texte caché. Les chansons et les vidéos sont, quant à elle, un texte direct et ouvert (particulièrement ceux de Loco Locass qui utilise des termes tels que « fat ass » pour décrire leurs opposants) [4]. James C. Scott précise qu’au début de la résistance, on ne peut produire un discourt trop direct, mais à force de s’informer entre eux de leur situation, les dominés en viennent à un discourt plus ouvert. Ainsi, les rappeurs, au début de leur carrière, ne produisent pas des discours aussi directs que « Fuck tha police ». En somme, le rap québécois et américain usent de textes cachés à travers le symbolisme de paroles, de costumes et de mises en scène pour mener une révolution sans toutefois s’attirer les foudres du groupe dit « dominant ».

Enfin, le rap québécois se compare au rap américain puisque dans les deux cas ils utilisent cet art pour s’exercer à répondre au dominant en insérant dans leurs chansons des insultes auxquelles ils fourniront une réponse des plus efficace. Ce phénomène est visible dans les « rap battle » visionnées dans le cadre du cours[5] tout comme dans la chanson de Loco Locass intitulée Malamalangue[6] lorsque les rappeurs sortent des insultes envers leurs confrères pour ensuite contre-argumenter et se réapproprier certains termes dégradants et péjoratifs.

En conclusion, le rap québécois et le rap afro-américain sont comparables tant sur la méthode utilisée que sur le climat de tension dans lequel ils ont vu le jour. Il reste cependant important de faire la distinction entre la culture hip-hop et le rap en lui-même. Si la chanson québécoise a repris ce style de musique et s’est approprié son attitude, il n’en demeure pas moins que la culture hip-hop est bien plus vaste et demeure propre à la lutte raciale. Un groupe comme Loco Locass utilise cette forme d’expression qui peut être utile à bien des causes comme le montrent certaines chansons féministes, mais l’origine de ce mouvement ne devrait pas être oubliée. L’industrie musicale qui priorise la musique populaire aux œuvres de rappeurs issus de quartiers défavorisés pourraient donner une plus grande visibilité aux chanteurs émergents qui plaide leur cause et luttent contre les inégalités en place. Quelques-uns ont réussi à percer et l’industrie évolue rapidement, mais les possibilités qu’offre cet art sont encore limitées. Nous pourrions néanmoins nous demander si publiciser le rap ne le rendrait pas plus commercial et n’irait pas à l’encontre de ce mouvement de résistance politique qui se présente depuis ses débuts contre le système libéral/capitaliste qui l’oppresse.

[1] Phillipe RENAULD, « Déboulonner des mythes, en ériger de nouveaux », Le Devoir (5 décembre 2020), https://www.ledevoir.com/lire/590939/deboulonner-des-mythes-en-eriger-de-nouveaux (Page consultée le 8 avril 2022).

[2] [Missy Eliott], Work It, 26 octobre 2009, 4 min 25, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=cjIvu7e6Wq8&ab_channel=MissyElliott (Page consultée le 8 avril 2022).

[3] James C. SCOTT, La domination et et les arts de la résistance, Paris, Éditions Amsterdam, 2009.

[4] [Loco Locass], Malamalangue, 24 août 2016, 4 min 45, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=hdl96sgGosw&ab_channel=EveTamaraEngelhardt (Page consultée le 8 avril 2022).

[5] James GORDON, Drop the Mic : Method Man, 31 octobre 2017, 7 min 32, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=PCQ7OHSKfFk&ab_channel=TheLateLateShowwithJamesCorden (Page consultée le 8 avril 2022).

[6] « […] chie dans son froc de french frog » (voir source 7)

a

Médiagraphie

- Ballast. « Angela Davis », Antiracisme, Féminisme, (17 mars 2015), https://www.revue-ballast.fr/angela-davis/ (Page consultée le 4 avril 2022).

- CASTELLINA, Luciana. « The Panther’s Prophecy: Angela Davis on black feminism and contemporary American politics », 2016, https://www.versobooks.com/blogs/2569-the-panther-s-prophecy-angela-davis-on-black-feminism-and-contemporary-american-politics (Page consultée le 13 mars 2022).

- CHANG, Jeff. Can’t Stop Won,t Stop, Une histoire de la Génération Hip-Hop, Éditions Allias, Paris, 2015, 560p.

- DAVALOS, Feli. « Comment le black-out de 1977 à New-York a fait exploser le hip-hop », https://www.vice.com/fr/article/rk8dx9/black-out-1977-new-york-avenement-hip-hop (Page consultée le 14 mars 2022).

- DENIS, Lise. « Le genou au sol d’Eminem soulève des questions au lendemain du Super Bowl », Le Devoir (15 février 2022), https://www.ledevoir.com/culture/musique/674334/eminem-pose-un-genou-a-terre-pendant-la-mi-temps-du-super-bowl (Page consultée le 01 mars 2022).

- DEWEY, John. Le Public et ses problèmes, Montréal, Gallimard, 2010, 195 p. (Coll. « folio essais »).

- GORDON, James. Drop the Mic : Method Man, 31 octobre 2017, 7 min 32, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=PCQ7OHSKfFk&ab_channel=TheLateLateShowwithJamesCorden (Page consultée le 8 avril 2022).

- LARMORE, Charles. « Chapitre VII. Du libéralisme politique », Modernité et morale, Presses Universitaires de France, 1993, pp. 159-191.

- [Le Connaisseur & méchant style]. Sur le Corner, 2009, 4 min 31, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=sCfxA5BUnxU&ab_channel=514Archives (Page consultée le 02 mars 2022).

- [Loco Locass], Malamalangue, 24 août 2016, 4 min 45, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=hdl96sgGosw&ab_channel=EveTamaraEngelhardt (Page consultée le 8 avril 2022).

- [Missy Eliott], Work It, 26 octobre 2009, 4 min 25, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=cjIvu7e6Wq8&ab_channel=MissyElliott (Page consultée le 8 avril 2022).

- Rad. Rap, https://www.rad.ca/dossier/rap (Page consultée le 02 mars 2022). http://www.revue-lebanquet.com/?p=1523 (Page consultée le 4 avril 2022).

- RENAULD, Phillipe. « Déboulonner des mythes, en ériger de nouveaux », Le Devoir (5 décembre 2020), https://www.ledevoir.com/lire/590939/deboulonner-des-mythes-en-eriger-de-nouveaux (Page consultée le 8 avril 2022).

- ROY, Bruno. « Lecture politique de la chanson québécoise », Cités, vol. 23, no 3 (2005), p.155-163, dans Carin, https://cairn-vieuxmtl.proxy.collecto.ca/revue-cites-2005-3-page-155.htm?contenu=article (Page consultée le 4 avril 2022).

- SCOTT, James C. La domination et et les arts de la résistance, Paris, Éditions Amsterdam, 2009, 270 p.

- WALZER, Michael. « La critique communautarienne du libéralisme », 1 juillet 1995, dans Le Banquet,