But : Enquêter sur ce qui nous nuit à entrer en relation/en contact avec les manières de penser/le rapport au monde/les sentiments des autochtones.

Partie 1 : Réflexions préliminaires diverses

Le problème de la représentation

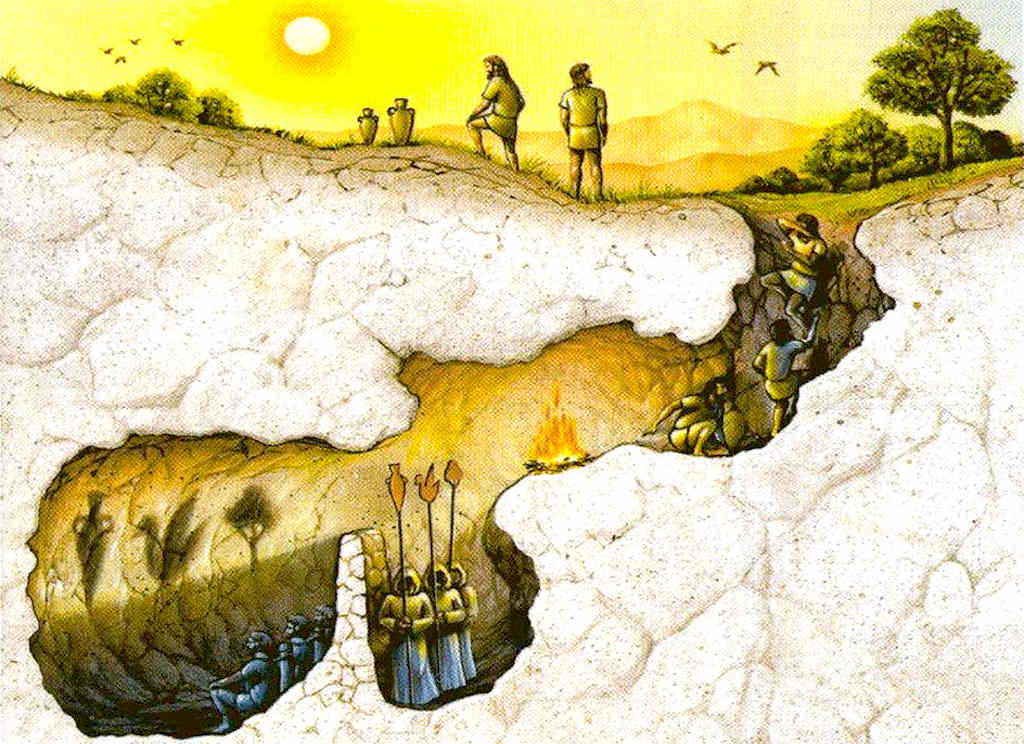

- Pourquoi sommes-nous dans un monde de représentation?

- Quel est le problème de la représentation?

Différents moyens d’arriver à des connaissances

- La science cherche à comprendre le fonctionnement des choses, indépendemment de l’humain. On recherche l’objectivité.

- Avantages

- Excellent pour comprendre le monde extérieur.

- Exemple : Par des calculs de physique, on peut aisément prévoir la trajectoire d’un object que l’on lance.

- Excellent pour comprendre le monde extérieur.

- Limites

- Inéfficace pour comprendre l’expérience vécue des humains, et des autres être vivants.

- Exemple : Les calculs et l’objectivité ne pourra pas nous faire comprendre qu’est-ce que ça fait de voir un coucher de soleil.

- Inéfficace pour comprendre l’expérience vécue des humains, et des autres être vivants.

- Avantages

- Par le récit, on peut communiquer ou en apprendre sur l’expérience vécue de certain.e.s. On peut en apprendre sur les sentiments et les émotions, ainsi que sur les perceptions et les représentations.

- Avantages

- On a accès à la subjectivité des gens : quelque chose de plutôt inaccessible par la science

- Limites

- On ne peut pas prévoir les comportements physiques des objects.

- Avantages

- L’objectivité et la subjectivité s’aggrémentent et se complètent l’un-l’autre. Utilisons les ensemble et à leur juste place.

Partie 2 : Matière du cours

Qu’est-ce qu’un individu? Réflexion avec Dewey

- Ce qu’on est habitué de penser

- Un individu est une chose séparée et indépendante du reste du monde

- Exemple : un humain, un animal et même une pierre.

- Exemple : « Ceci est une seule pierre, une pierre individuelle »

- Un individu est une chose séparée et indépendante du reste du monde

- Réflexion et questionnements qui me viennent de Dewey

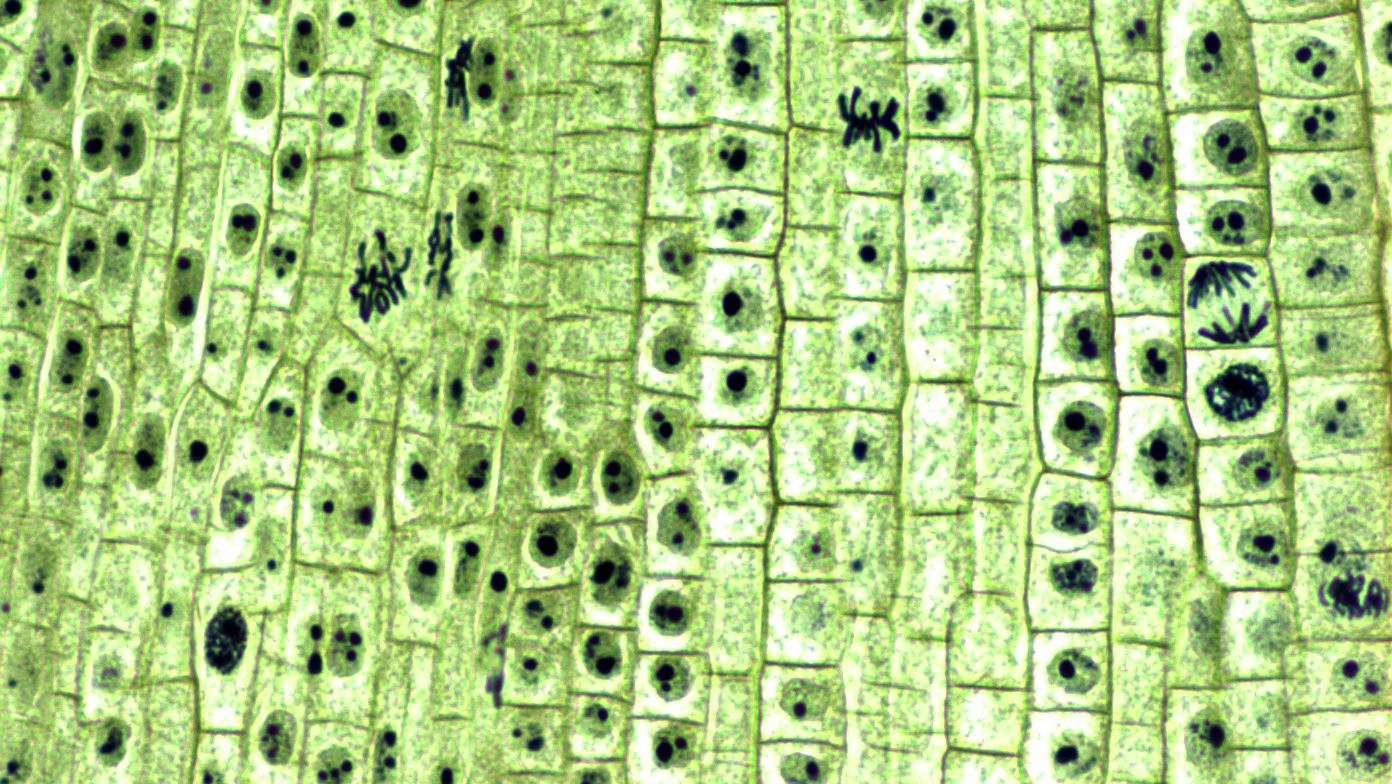

- Je suis un individu, mais mes cellules sont aussi des individus, et puis mes atomes sont aussi individuelles.

- Qu’est-ce qu’un individu? C’est une question de point de vue.

- Qu’est-ce qui motive les comportements d’un individus?

- Notamment son environnement et ses relations (associations et connections)

- Il semble donc important de situer ce que l’on considère comme un individu dans le contexte qui l’influence.

- Nous situer nous même

- Situer ce à quoi l’on réfléchit

- Il semble donc important de situer ce que l’on considère comme un individu dans le contexte qui l’influence.

- Notamment son environnement et ses relations (associations et connections)

- Je suis un individu, mais mes cellules sont aussi des individus, et puis mes atomes sont aussi individuelles.

Thèse de Rémi : Nous avons l’habitude d’objectiver les premières nations afin d’entrer en relation avec iels… À la place, essayons de ressentir leur culture afin d’arriver à cela.

Méthode du gouvernement

- Objectivation

- On étudie les autochtones pour comprendre scientifiquement leur besoins

- Effet réducteur : on perd la richesse de leur sentiments et de leur culture.

- Peut-on vraiment avoir un portrait complet d’un peuple par cette méthode? Il semble que non.

- Effet réducteur : on perd la richesse de leur sentiments et de leur culture.

- On étudie les autochtones pour comprendre scientifiquement leur besoins

Méthode proposée par Rémi

- 1. Nous situer, essayer de se voir de l’extérieur pour mettre de côté nos biais qui nous empêchent d’entrer en contact avec iels ; déconstruire nous a priori pour s’ouvrir l’esprit

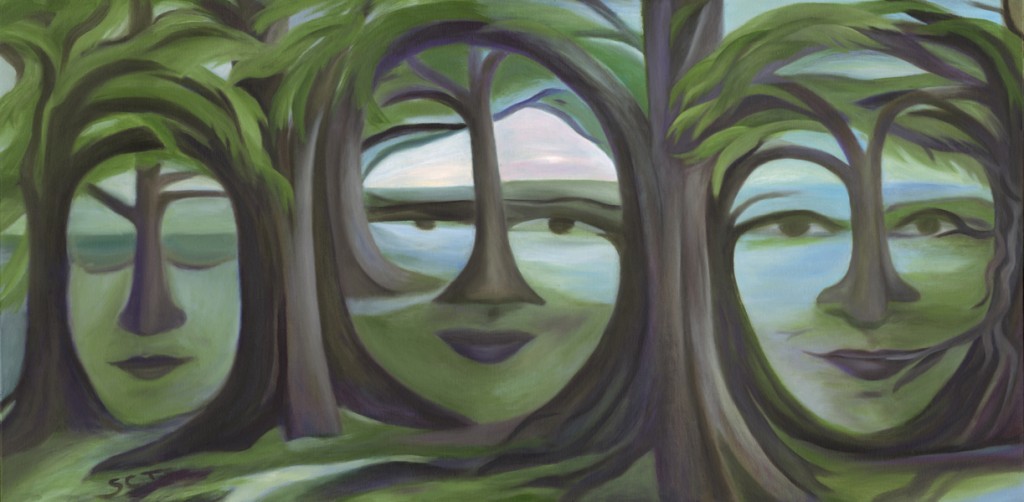

- 2. Entrer en contact avec leur culture tel que des récits, des poèmes, de l’art visuel.

- 3. Nous voici à un nouveau point pour réfléchir les questions liées à ce peuple, ainsi que pour entrer dans tout processus de relation.

- 2. Entrer en contact avec leur culture tel que des récits, des poèmes, de l’art visuel.

Concepts intimement liés au sujet

La reconnaissance

La réconciliation

La relation

Partie 3 : Mon enquête – Les occidentaux et la nature

Le rapport à la nature, réflexion préliminaire

- Dans les cultures occidentales

- Pas de lien émotionnel avec la nature, même si on sait scientifiquement qu’on dépendant de celle-ci

- La nature = ressources

- On est supérieur à celle-ci

- Dans les cultures autochtones

- Lien émotionnel, (provenant des mythes?)

- Quel est le rapport à la nature dans ces cultures? Enquêtons!

- Comment le cerner?

- Lire des contes, des mythes et des histoires

- Comment le cerner?

- Comment notre rapport à la nature influence notre représentation de soi?

- Quels sont les répercussions sur nos pensées, nos sentiments et nos actions?

L’incohérence entre la science et l’idéologie occidentale

- La science nous indique qu’on est dépendant de la nature, mais toutefois on semble être complètement détachée de celle-ci.

- La science est le moyen le plus valoriser d’arriver à des connaissances, mais notre appartenance à la nature ne semble pas avoir d’importance.

Partie 4 : Recherche

Texte de Jim Harrison : « Seule la terre est éternelle »

- « Nous avons organisé une théocratie virtuelle du viol de la terre qui garantit le caractère acceptable, sinon sacré, de toutes nos déprédations. »

- Je trouve que c’est une super expression de la justification culturelle occidentale de l’exploitation de la planête

- Je pense que ceci pourrait grandement être aidé par un différent rapport à la nature

- Je trouve que c’est une super expression de la justification culturelle occidentale de l’exploitation de la planête

- « Quand on y pense, nos prétendues « Guerres indiennes » ont été au sens strict de simples conquêtes et opérations immobilières. » « Plus de cinq cents tribus ont été réduites à un seul nom, les Sauvages, les Indiens, les Peaux-rouges… »

- Ceci m’évoque l’appropriation du territoire par les occidentaux qui n’étaient intéressé que par leur propre culture et idéologies. Cela semble aussi mettre en lumière l’égo occidental : Nous sommes supérieur, tel que le prouve nos techologies. Nous avons donc déjà aquises toutes les connaissances de ces tribus « sauvages ».

- Toutefois, nous avons beaucoup à apprendre de ces gens

- Surtout du côté de la sagesse et de la santé mentale il me semble. Bien sûr du coté du lien avec la nature.

- Toutefois, nous avons beaucoup à apprendre de ces gens

- Ceci m’évoque l’appropriation du territoire par les occidentaux qui n’étaient intéressé que par leur propre culture et idéologies. Cela semble aussi mettre en lumière l’égo occidental : Nous sommes supérieur, tel que le prouve nos techologies. Nous avons donc déjà aquises toutes les connaissances de ces tribus « sauvages ».

- « Le monde paraît très différent selon votre point de vue et la nature de vos préoccupations. »

- Une problématique fondamentale : Dépendamment de nos représentations, nos désirs et nos valeurs, on accorde différentes significations aux choses.

- Il peut-être difficile de ce rendre compte de cela, et encore plus difficile de procéder à des changements.

- Une problématique fondamentale : Dépendamment de nos représentations, nos désirs et nos valeurs, on accorde différentes significations aux choses.

- « Je connais des hommes, tant blancs qu’indiens, qui vont dans la montagne ou dans la forêt, à cheval ou à pied, afin de tuer des chevreuils pour leur famille. Cette impulsion ne diffère pas radicalement de celle qui pousse d’autres hommes à prendre le métro pour aller travailler. »

- Quand on part à la chasse, c’est un activité directement en but de notre survie ; quand on va travailler, c’est aussi un activité pour notre survie, elle est seulement indirect par l’intermédiaire de l’industrie de la nourriture par exemple.

- La complexité des systèmes sur lesquels reposent notre survie nous éloigne de la nature.

- Cela va dans la direction de la réflexion sur ce qui est naturel ou artificiel

- Quand on part à la chasse, c’est un activité directement en but de notre survie ; quand on va travailler, c’est aussi un activité pour notre survie, elle est seulement indirect par l’intermédiaire de l’industrie de la nourriture par exemple.

- « (…) il m’est devenu beaucoup plus simple de m’imaginer en arbre ou en bloc de roc, en torrent ou en champ, et plus simple encore de m’imaginer en mammifère. Quand Shakespeare a dit « nous sommes la nature, aussi », il a exécuté un bond pour échapper à la schizophrénie fondamentale de la culture occidentale (…) »

- Le seul besoin de s’imaginer en tant que mammifère montre la séparation que l’on entretient avec la nature.

- La « schizophrénie fondamentale de la culture occidentale » semble être cette fausse séparation que l’on s’occtroie envers la nature.

Texte de Alain Lipietz : « Un autre rapport à la nature »

- Text intéressant qui se veut objectif, mais dont le biais libéral occidental transparaît.

- J’en garde quand même des idées intéressantes

- La destruction de la nature est commune à tout peuple ayant traversé la révolution néolithique.

- J’en garde quand même des idées intéressantes

« Est-il temps de changer notre rapport à la nature? » (websérie Boulversement, épisode 2)

- Dès l’introduction, l’animatrice (Françoise Guénette) énonce : « Est-il temps de changer le contrat entre les humains et le monde naturel »

- Ceci me semble être une preuve de l’idéologie occidentale de la séparation entre les humains et la nature.

- Cette vidéo était principalement une discussion sur comment changer notre société pour être plus écologique, plutôt que sur comment on se représente la nature et notre lien avec celle-ci.

- Idée intéressante : On ne peut pas séparer santé animale, santé humaine et santé publique.

- Mention de la santé « Une seule santé » : une approche où la médecine vétérinaire travaille avec la médecine humaine et la santé publique.

- Toutefois, en mentionnant santé humaine et santé animale, cette idée met encore en évidence l’idée que l’humain est séparé de la nature

- Idée intéressante : On ne peut pas séparer santé animale, santé humaine et santé publique.

Conférence d’Anne-Caroline Prevot : « L’Homme et son rapport à la nature »

- https://www.youtube.com/watch?v=xrX4zrIpI2o

- Chiffres boulversants sur la destruction de la vie sur terre

- Se connecter émotionnelement à la nature afin que les changements dans nos modes de vie soit légimitimés

- C’est à l’enfance que les fondations de nos valeurs et de notre morale se construisent.

- Il est donc important d’exposer les enfants à la nature. De plus, cela est bénéfique pour notamment leur autonomie et leur imagination.

- Pour les gens de tous les jours, admirer la nature qui nous entoure et en discuter (comme on discute de nos films préférés) afin de l’insérer dans notre culture et nos sentiments.

- C’est à l’enfance que les fondations de nos valeurs et de notre morale se construisent.

- « être en nature, dans un espace vert permet de restaurer notre attention, de réduire notre stress et de nous rétablir plus rapidement d’une opération où d’une maladie. »

- « offre une infinité de possible au imaginaire »

- « permet de nous reconnecter avec cet ensemble d’être en interrelation que nous ne maitrisons et connaissons pas, mais dont nous faisons partie »

- « Dans notre société, (…) perdre son temps à rêvasser au bord d’un ruisseau ou dans une forêt, ou s’inquiéter ou s’attrister de la disparition des oiseaux de nos plaines céréalières, c’est vraiment faire la part un peu trop belle à nos émotions. »

- « Je questionne de plus en plus ce fonctionnement du monde qui tient si peu compte de la diversité, de l’altérité et de la diversité des vivants humains et non-humains »

- Comment rétablir notre proximité avec la nature?

- Reprendre contact avec la nature du quotidien. Partager ces expériences et nos émotions avec nos cercles. Puis la nature et la biodeiversité commune entrera alors dans notre culture et nos sentiments. « et nous pourrons trouver plus légitime d’en tenir compte, de nous soucier d’elle »

Article du site Apprendre Réviser Mémoriser : « Les immenses bénéfices d’un rapport quotidien à la nature pour les enfants »

- Superbe liste des bénéfice du contact avec la nature pour les enfants!

Descartes et la nature

- « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature »

- Est-ce un fondement de l’idéologie occidentale de la domination de la nature?

Partie 5 : Ma dissertation

Fond et forme

- Forme

- Le récit de mes expériences, de mes réflexions, de mes recherches et de mes conclusions

- Questions

- Comment un changement dans notre rapport à la nature serait bénéfique à notre société.

- Ex : Mieux entrer en relation avec les cultures autochtones

- Ex : Recentrer notre ego sur ce que l’on est vraiment, et donc changer notre manière de penser, de consommer, et autre.

- Comment un changement dans notre rapport à la nature serait bénéfique à notre société.

1. Comment j’en suis arrivé à m’intéresser au rapport à la nature?

- L’histoire de mon après-midi en forêt avec mes amis

2. Comment je me sentais après cette marche?

- Le récit de mon état après-coup

- Les bienfaits que j’ai ressenti

- Le changement dans mon attitude

3. Comment j’ai découvert le concept de « rapport à la nature »

- Dans mon cours de philosophie lors d’une comparaison entre celui des occidentaux et des autochtones

4. Quel est le rapport à la nature des occidentaux?

- Mon expérience

- En ville, dans l’architecture et dans les mentalités

- Mes apprentissanges

- La domination de la nature

- Jim Harrison : « Nous avons organisé une théocratie virtuelle du viol de la terre qui garantit le caractère acceptable, sinon sacré, de toutes nos déprédations. »

- Plus de liens avec la nature serait bénéfique!

5. Pourquoi désirer un lien plus fort avec la nature?

- Pour bénéficier des bienfaits du contact avec la nature

- Anne-Caroline Prevot : « être en nature, dans un espace vert permet de restaurer notre attention, de réduire notre stress et de nous rétablir plus rapidement d’une opération où d’une maladie. »

- Pour les enfants, le contact avec la nature est salutaire

- Pour ressentir notre lien fondamental à celle-ci

6. Comment changer notre rapport à la nature?

- Intégrer la nature à notre culture en l’observant d’avantage. Puis, discuter de nos expériences avec nos proches.

- Élever les jeunes générations d’avantage dans la nature

- Modifier l’urbanisme et l’architecture pour avoir un contact plus important et quotidient avec la nature

Partie 6 : Bibliographie

- Jim Harrison, Seule la terre est éternelle, consulté via http://www.philo-cvm.ca/ consulté en décembre 2021

- L’homme et son rapport à la nature, Anne-Caroline Prevot, mis en ligne par Office français de la biodiversité sur Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=xrX4zrIpI2o consulté en décembre 2021

- Les immenses bénéfices d’un rapport quotidien à la nature pour les enfants, Apprendre Réviser Mémoriser, 12 avril 2018, https://apprendre-reviser-memoriser.fr/benefices-rapport-quotidien-nature-enfants/ consulté en décembre 2021

- A. Lipitez, Pour un autre rapport à la nature, Revue Projet, 2007, https://www.revue-projet.com/articles/2007-5-un-autre-rapport-a-la-nature/7025 consulté en décembre 2021

- Est-il temps de changer notre rapport à la nature? (Websérie Bouleversement épisode 2), mis en ligne par le musée de la Civilisation sur Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=q-JTwmwjdEg consulté en décembre 2021